№ 22 (334) от 1 августа 2015 года

Трудный подвиг страсти

Елизавета Ивановна Дмитриева (в замужестве Васильева; псевдонимы – Черубина де Габриак, Е. Ли и другие; 31 марта (12 апреля) 1887, Петербург – 5 декабря 1928, Ташкент) – русская поэтесса. Родилась в семье учителя. Окончила Петербургский женский педагогический институт (1908). Училась в Сорбонне (1908). Печаталась с 1909. Первые публикации появились в журнале «Аполлон» под псевдонимом Черубина де Габриак, придуманном ею вместе с М. А. Волошиным. В начале 20-х годов вместе с С. Я. Маршаком организовала в Краснодаре (тогда Екатеринодаре) детский театр и писала для него пьесы-сказки, иногда в соавторстве (Е. Васильева и С. Маршак, Театр для детей, 4 изд., Л., 1927). С 1922-го работала в литературно-репертуарной части петроградского ТЮЗа. С 1926 служила в Библиотеке Академии Наук.

Елизавета Ивановна Дмитриева (в замужестве Васильева; псевдонимы – Черубина де Габриак, Е. Ли и другие; 31 марта (12 апреля) 1887, Петербург – 5 декабря 1928, Ташкент) – русская поэтесса. Родилась в семье учителя. Окончила Петербургский женский педагогический институт (1908). Училась в Сорбонне (1908). Печаталась с 1909. Первые публикации появились в журнале «Аполлон» под псевдонимом Черубина де Габриак, придуманном ею вместе с М. А. Волошиным. В начале 20-х годов вместе с С. Я. Маршаком организовала в Краснодаре (тогда Екатеринодаре) детский театр и писала для него пьесы-сказки, иногда в соавторстве (Е. Васильева и С. Маршак, Театр для детей, 4 изд., Л., 1927). С 1922-го работала в литературно-репертуарной части петроградского ТЮЗа. С 1926 служила в Библиотеке Академии Наук.

В 1926 году за принадлежность к Антропософскому обществу была выслана в Ташкент, где и скончалась от рака печени, не дожив до конца ссылки. Была похоронена на Боткинском кладбище в Ташкенте. В настоящее время местоположение могилы Елизаветы Дмитриевой неизвестно.

Метафизическая и психологическая подоплёка одной мистификации

Лиля Дмитриева, она же Елизавета Ивановна Васильева, она же Черубина де Габриак, она же Ли Сян Цзы – всё это уместилось в одном человеке, прожившем короткий век – 41 год. Большинство читателей помнит красивый псевдоним «Черубина де Габриак», часто под этим придуманным именем-маской печатают любые стихи поэтессы, хотя период Черубины в её судьбе длился всего три месяца 1909-го года.

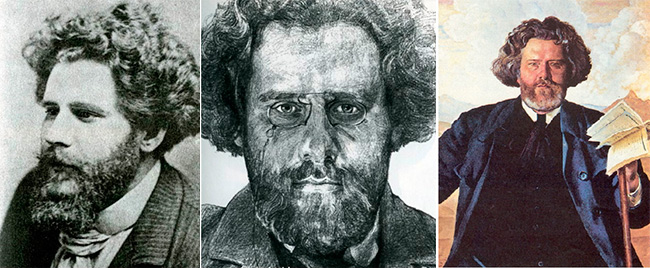

Елизавета Ивановна Дмитриева-Васильева в разные периоды жизни

В моей жизни Елизавета Ивановна Дмитриева возникла короткой строкой посвящения над венком сонетов Максимилиана Волошина «Corona astralis». Ещё ничего не зная об этой женщине и об их отношениях, я была потрясена тёмной трагической сущностью, заключённой в магистральном сонете:

В мирах любви – неверные кометы –

Закрыт нам путь проверенных орбит!

Явь наших снов земля не истребит, –

Полночных солнц к себе нас манят светы.

Ах, не крещён в глубоких водах Леты

Наш горький дух, и память нас томит.

В нас тлеет боль внежизненных обид –

Изгнанники, скитальцы и поэты!

Тому, кто зряч, но светом дня ослеп, –

Тому, кто жив и брошен в тёмный склеп,

Кому земля – священный край изгнанья,

Кто видит сны и помнит имена, –

Тому в любви не радость встреч дана,

А тёмные восторги расставанья!

Сейчас, зная о Лиле Дмитриевой, наверное, всё, что можно было прочитать в воспоминаниях её современников и многочисленных фантазиях моих современников, я не перестаю удивляться проницательности Волошина, сумевшего точно и лаконично выразить то главное, чем она была. Полночное солнце – это о ней. Звезда, которую никто не видит. Она светит в холодном пространстве, не в силах рассеять ночной мрак. Зачем? Единственное объяснение: светит не зачем, а почему – потому что не может не светить, хотя её свет никто не видит, хотя он никому не нужен, такой она создана. Это она «видит сны и помнит имена», её горький дух не крещён в водах Леты, для неё земля – не родной дом, а край изгнанья. И это ей – увы! – в любви дано было изведать трагические, тяжёлые расставания, на пределе того, что в состоянии выдержать человеческое сердце. И, конечно же, Елизавета Ивановна Дмитриева-Васильева, до конца жизни сомневавшаяся в своём праве называться поэтом («Все – поэты Именем Бога, а – я? Я – нет. Я – рассыпающая жемчуга»), принадлежала к племени изгнанников, скитальцев и поэтов, о которых писал Волошин. Словно в подтверждение этого, ей была уготована короткая жизнь, полная испытаний. Трагедии сопровождали Лилю Дмитриеву с детства. Это была её стихия, в которой она чувствовала себя как рыба в воде, питавшая её тёмную внутреннюю сущность, из которой рождались стихи. Жить вне трагедии она не умела.

В её стихах разных периодов обращает на себя внимание частое употребление эпитетов «чёрный» и «тёмный». Вот навскидку:

Я вижу прорезь чёрных крылий (из стихов Черубины),

Чёрный креп в негибких складках (Черубина),

И на плече чернеет кровь гвоздик (Черубина),

Стою у тёмного окна (Черубина),

Окон тёмная вода (Черубина),

В тёмном поле – только вереск жёсткий (1916),

Бремя тёмного греха. / Я склонюсь пред камнем чёрным (1917),

Чёрное пламя, чёрной болезни печать (1921),

Есть чёрный жемчуг цвета стали (1921),

Наклонившись над пропастью чёрной (1921),

Из тёмной глубины падучей; бездны тёмные (1921),

К ступеням над тёмной Невой (1921),

В этой тёмной стране (1922),

И вижу я: в осеннем чёрном небе (1925),

Светится пламя / Невидимых чёрных гвоздик (1925),

Вейся, бейся пламень чёрный, / чёрная любовь... (1925),

От жгучей капли атропина / Как звёзды чёрные – зрачки. (1925),

Всё летают чёрные птицы (1926).

Можно только предполагать, как тяжело жить человеку в мире, где даже любовь – чёрная…

Боль внежизненных обид

Жизнь не баловала Лилю с самого начала.

Странная семья, болезни, преследовавшие её с первых лет жизни («Люди, которых воспитывали болезни, они совсем иные, совсем особенные»), заброшенность, издевательства старших сестры и брата... Что было правдой в ужасах, сопровождавших её детские годы, а что придумано ребёнком или уже во взрослом состоянии, теперь не узнать. Чего стоит хотя бы история с то ли изнасилованием, то ли ранним романом с любовником собственной матери (!) в тринадцатилетнем возрасте (!). Но даже если в её воспоминаниях есть придуманные эпизоды, то ведь не случайно именно такие – страшные и страдальческие, а не светлые и приятные – фантазии пришли ей в голову, что характеризует её психику как болезненную, изломанную. А может быть, это были не просто фантазии, а всё-таки воспоминания, но из прошлых жизней, которые не помнят люди обычные, дюжинные, но которые доступны тем, чей дух «не крещён в глубоких водах Леты»? Волошин в дневнике фиксирует один из странных приступов, которые случались с Лилей и которым он был свидетелем.

22 июля 1909.

Это было вчера. Лиля пришла смутная и тревожная. Её рот нервно подёргивался. Хотела взять воды. Кружка была пуста. Мы сидели на кровати, и она говорила смутные слова о девочке... о Петербурге... Я ушёл за водой. Она выпила глоток. «Мне хочется крикнуть»...

– Нет, Лиля, нельзя! – Я увёл её в комнату Она не отвечала на мои вопросы, у неё морщился лоб, и она делала рукою знаки, что не может говорить. «У тебя болит?» Она показывала рукою на горло. Так было долго, а может, и очень кратко. Я принёс снова воды и дал ей выпить. И тогда она вдруг будто проснулась. «Который час?»

– Половина четвёртого. «Половина четвёртого и вторник?»

– Да, Лиля. («Это час и день, в который умер мой отец», – сказала она позже).

– Лиля, что с тобою было? «Не знаю, я ведь спала...»

– Нет, ты не спала.

– «Макс, я что-то забыла, не знаю, что. Что-то мучительное».

…Я сижу с ней и думаю о том, что это неожиданное забвение – чьё-то благодеяние. Точно кто-то волей вынул из неё память о прошлом. Кто?

В видениях Лиле являлся Тот Человек (как она его называла) и предсказывал будущее, объяснял, что будет, если она поступит тем или иным образом. Она даже описывала его внешность: «Лицо моего Человека... Он блондин. У него длинная борода, темнее волос. Нос горбатый. Большие тёмные глаза с такими кругами».

Тёмные восторги расставанья

Из страдальческого детства Лиля попадает в страстную юность. Болезненные тело и психика не отразились на её интеллекте. Она заканчивает в родном Петербурге Василеостровскую гимназию с золотой медалью. Предлагаю оценить утончённое кокетство, с которым она сообщает об этом факте в автобиографии: «Гимназию окончила поздно, 17-ти лет, в 1904 г. с медалью, конечно». Далее следует учёба в Женском Императорском Педагогическом институте по двум специальностям: средняя история и французская средневековая литература и параллельно – вольнослушательницей – на романском отделении Петербургского университета по испанской литературе и старофранцузскому языку. Но этого ей мало – так велика жажда знаний и новых впечатлений у молодой девушки, вырвавшейся из семейной клетки, – и в 1907 году она предпринимает поездку в Париж, где слушает лекции в Сорбонне. Там же (в Париже) в студии художника Себастиана Гуревича она знакомится с Н. С. Гумилёвым. Первая встреча была короткой, совершенно невинной и запомнилась подаренным Лиле букетом пушистых белых гвоздик. Интересно, что позже в своей «Исповеди» она напишет, что в Коктебеле, в момент мучительного выбора между Гумилёвым и Волошиным, Николай Степанович представлялся ей «благоуханной алой гвоздикой». Радостный белый цветок трансформировался в тревожный алый, хотя и благоуханный. Такая же печальная метаморфоза произошла и с их чувствами – от светлой, всепоглощающей влюблённости до мрачного взаимного отторжения.

Следует отметить, что Лиля всегда пользовалась успехом у мужчин. Со всех фотографий на нас смотрит не красавица, но несомненно миловидная девушка (затем – женщина) малороссийского типа («Мать по отцу украинка, – и тип и лицо – всё от неё – внешнее»). Поэтому, когда в воспоминаниях Маковского читаешь такое описание: «В комнату вошла, сильно прихрамывая, невысокая, довольно полная темноволосая женщина с крупной головой, вздутым чрезмерно лбом и каким-то поистине страшным ртом, из которого высовывались клыкообразные зубы. Она была на редкость некрасива. Стало почти страшно», – несоответствие его впечатления и сохранившихся портретов поэтессы слишком явно бросается в глаза. Скорее всего, обманутый редактор «Аполлона» написал так в отместку за смешную роль, которая была отведена ему мистификаторами в истории с Черубиной.

В противовес его мнению есть описание внешности Елизаветы Дмитриевой, сделанное немецким поэтом и переводчиком Генрихом фон Гюнтером: «Она была среднего роста, скорее маленькая, довольно полная, но грациозная и хорошо сложена. Рот был слишком велик, зубы выступали вперёд, но губы полные и красивые. Нет, она не была хороша собой, скорее – она была необыкновенной, и флюиды, исходившие от неё, сегодня, вероятно, назвали бы “сексом”». Этому мнению верится больше, потому что у Гюнтера не было причин не любить Лилю – они были в хороших, доверительных отношениях, известно по крайней мере одно стихотворение Дмитриевой, адресованное Гюнтеру – «Дымом в сердце расстелился ладан». (Хотя именно Гюнтер оказался тем самым «слабым звеном», из-за которого и состоялось разоблачение Черубины. Хитростью выведав у Лили тайну прекрасной испанки, он немедленно сообщил об этом Михаилу Кузмину, который не любил женщин в принципе, а уж Черубину, захватившую всё внимание литературного Петербурга, и её создательницу не любил особо. Кузмин поставил в известность Маковского, и события покатились как лавина… Что ж, так обычно и бывает – враги не предают, предают друзья.)

К необычной, но скорее привлекательной внешности надо добавить живой ум и обаяние. Современники вспоминают о Лиле как об остроумной и даже язвительной собеседнице. Кроме того, она была страстной, увлекающейся натурой, легко загоралась сама и легко зажигала мужские сердца. Но на этом подарки судьбы закончились. К сожалению, феи не положили в колыбель поэтессе ни практичности, ни хладнокровной рассудительности, ни обычной житейской хитрости. Поэтому, запутавшись в сложных отношениях с Гумилёвым и Волошиным, Лиля страдала сама и приносила страдания тем, кого любила. Если учесть, что на этот же период приходится знаменитая мистификация с Черубиной де Габриак, то смело можно сказать, что любовный треугольник трансформировался в другую, более сложную геометрическую фигуру. Личные и литературные страсти разрастались, как снежный ком, затягивались тугим, неразрешимым узлом, и закончились дуэлью Волошина с Гумилёвым. Для Лили всё это обернулось разрывом с двумя несомненно самыми важными мужчинами в её жизни, трёхлетней стихотворной немотой и возвратом в привычный омут отчаянья и трагедий.

Повторять события самой известной русской литературной мистификации прошлого века нет необходимости – информацию на эту тему можно найти в большом количестве, стоит только набрать в поисковой строке Гугла имя-пароль «Черубина де Габриак». Воспоминания о ней оставили все главные действующие лица: сама Дмитриева, Волошин, главный редактор журнала «Аполлон» Маковский, а также те, кто наблюдал интригу со стороны. Из последних персонажей интересны прежде всего свидетельства А. Н. Толстого. Только Гумилёв ничего не написал. Это понятно, потому что роль ему досталась неприглядная – брошенный возлюбленный, оскорбитель женщины и участник последней, пожалуй, в истории русской литературы дуэли, замышлявшейся на полном серьёзе, но вылившейся в результате в фарс. Интересно, что с самой мистификацией получилось – зеркально – наоборот: придуманная как смешной розыгрыш, она обернулась почти трагедией для всех действующих лиц.

Защищал Гумилёва только Алексей Толстой. В своих воспоминаниях он так объясняет поведение Гумилёва:

Мистификация, начатая с шутки, зашла слишком далеко, – пришлось раскрыть. В редакции «Аполлона» настроение было, как перед грозой. И неожиданно для всех гроза разразилась над головой Гумилёва. Здесь, конечно, не место рассказывать о том, чего сам Гумилёв никогда не желал делать достоянием общества. Но я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему, – в произнесении им некоторых неосторожных слов – было ложно: слов этих он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал, не отрицая обвинения, когда же была устроена очная ставка и он услышал на очной ставке ложь, то он из гордости и презрения подтвердил эту ложь.

Здесь же, в скобках, надо заметить, что Алексей Толстой волею судеб был свидетелем всех событий, имеющих отношение к «рождению» Черубины де Габриак, ибо он отдыхал в Коктебеле в доме Волошина тем летом, когда сложился любовный треугольник.

Помню – в тёплую звёздную ночь я вышел на открытую веранду волошинского дома, у самого берега моря. В темноте, на полу, на ковре лежала Дмитриева и вполголоса читала стихотворение. Мне запомнилась одна строчка, которую через два месяца я услышал совсем в иной оправе стихов, окружённых фантастикой и тайной… В пряной, изысканной и приподнятой атмосфере «Аполлона» возникла поэтесса Черубина де Габриак. Её никто не видел, лишь знали её нежный и певучий голос по телефону. Ей посылали корректуры с золотым обрезом и корзины роз. Её превосходные и волнующие стихи были смесью лжи, печали и чувственности.

Впоследствии он участвовал в дуэли в качестве одного из секундантов Волошина. Получается, что он единственный с самого начала знал, кто скрывается за маской Черубины. Он переживал, уговаривал Волошина прекратить обман, но нигде и никому ни словом не обмолвился о чужой тайне. Интересно, правда? Вот так познаются характеры. Елизавету Дмитриеву в своих воспоминаниях Толстой назвал «одной из самых фантастических и печальных фигур русской литературы».

Не надо убивать крокодилов

Размышляя о судьбе и творчестве Елизаветы Дмитриевой, нельзя обойти вниманием личность Николая Степановича Гумилёва – слишком важное место в её жизни занимали их отношения. Через два года после первой мимолётной встречи в Париже судьба снова сводит их вместе в Петербурге. Вот как сама Лиля описывает их вторую – судьбоносную – встречу.

Я была в большой компании на какой-то художественной лекции в Академии художеств... На этой лекции меня познакомили с Н. С., но мы вспомнили друг друга. – Это был значительный вечер моей жизни. – Мы все поехали ужинать в «Вену», мы много говорили с Н. Степ. об Африке, почти в полусловах понимая друг друга, обо львах и крокодилах. Я помню, я тогда сказала очень серьёзно... «Не надо убивать крокодилов». ...эта маленькая глупая фраза повернула ко мне целиком Н. С. – Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча» и не нам ей противиться.

Н. С. Гумилёв. Слева направо:

1. Портрет работы М. Фaрмaковского. 1908;

2. Рисунок Войтинской-Левидовой Надежды Савельевны. 1909 г. Опубликован в журнале «Аполлон», № 2, 1909 год;

3. Фотография 1914 года.

Так начался бурный роман, в который оба бросились очертя голову. По пылкости характера Н. С. не уступал своей избраннице. В её альбоме, им же подаренном, он пишет:

Не смущаясь и не кроясь,

Я смотрю в глаза людей.

Я нашёл себе подругу

Из породы лебедей.

К моменту встречи с Лилей он уже несколько лет (начиная с 1903 года) был влюблён в гимназистку Аню Горенко. Их отношения развивались чрезвычайно мучительно для Гумилёва. Она безответно любила другого человека, на предложения руки и сердца от Гумилёва отвечала отказами или, что ещё хуже, соглашалась и потом разрывала помолвку. Отголоски страданий, которые принесли поэту их отношения, можно найти в его стихах, например, в одном из самых известных стихотворений «Шестое чувство» есть строки о женщине, «которою дано, сперва измучившись, нам насладиться». Это невольно сорвавшееся признание лучше многих жалоб говорит о горьком любовном опыте поэта: только так – через мучения – получалось у него добиться взаимности.

Видимо, устав от безрадостного романа с будущей Анной Ахматовой, Гумилёв почувствовал в Лиле родственную душу – пылкую, увлекающуюся, любящую всё необычное и экзотическое, с интересом внимающую его рассказам об африканских путешествиях, – всё в Лиле было прямой противоположностью Ане Горенко – и рванулся к ней изо всех душевных сил. О серьёзности чувства Гумилёва к Дмитриевой говорит и тот факт, что Ахматова, привыкшая иметь его в полном своём распоряжении, сразу же почувствовала опасность. Говорят, что она, довольно спокойно относившаяся к многочисленным увлечениям Гумилёва, терпеть не могла только Дмитриеву. Известна и её неприязнь к Волошину – она никогда не отдыхала в Коктебеле, пожалуй, единственная из всего литературного Петербурга той поры.

Между тем, отношения Гумилёва и Лили были обречены с самого начала – слишком уж они были похожи друг на друга, и не только страстностью натур, но и внутренним неблагополучием, психической изломанностью. Если у Гумилёва, возможно, уязвлённого ролью жертвы, которую он был вынужден играть в отношениях с Анной Ахматовой, «была железная воля, желание даже в ласке подчинить», то Лиля в своей «Исповеди» честно пишет, что в ней «было упрямство – желание мучить». Подобная откровенность дорогого стоит, мало кто может открыто признаться в столь низменных движениях души. Такое возможно, действительно, лишь на исповеди. Или – в стихах:

* * *

Разорвать ненавистной неволи

Эту крепкую, цепкую нить, –

Оскорбить, до конца оскорбить,

Так, чтоб губы белели от боли,

Так, чтоб каменным стало лицо.

Чтобы крепче любовных объятий

Твою душу сжимало кольцо

Наконец обретённых проклятий.

Пусть бежит по плечам твоим дрожь

От их острого, горького жала...

Вот и я так от муки дрожала,

Только ты не поймёшь.

Стихотворение написано 8 марта 1922 года – уже после гибели Гумилёва и через двенадцать лет после того, как они расстались, но именно так я вижу трагическую развязку их отношений. Издевательства, которым она подвергалась в детстве, не могли пройти бесследно, за них пришлось расплачиваться тем, кого она могла заставить страдать, когда выросла. Жертвой неосознанной мести за детские мучения стал, в том числе, Гумилёв. Из «Исповеди» Лили:

Я вернулась <из Коктебеля> совсем закрытая для Н. С., мучила его, смеялась над ним, а он терпел и всё просил меня выйти за него замуж. – А я собиралась выходить замуж за М. А. – Почему я так мучила Н. С.? – Почему не отпускала его от себя? Это не жадность была, это была тоже любовь. Во мне есть две души, и одна из них верно любила одного, другая другого. О, зачем они пришли и ушли в одно время!

Справедливости ради надо сказать, что Лиля и сама страдала не меньше тех, кого мучала, сознавая свою вину и раскаиваясь. Её «Исповедь», написанная в 1926-м году, заканчивается горьким признанием.

Через три дня я встретила его <Гумилёва> на Морской. Мы оба отвернулись друг от друга. Он ненавидел меня всю свою жизнь и бледнел при одном моём имени.

Больше я его никогда не видела.

Вот и всё.

Я была виновата перед ним, но он забыл, отбросил и стал поэтом. Он не был виноват передо мной, очень даже оскорбив меня, он ещё любил, но моя жизнь была смята им – он увёл от меня и стихи, и любовь...

И вот с тех пор я жила не живой; – шла дальше, падала, причиняла боль, и каждое моё прикосновение было ядом. ... И это было платой за боль, причинённую Н. Ст.: у меня навсегда были отняты и любовь, и стихи.

И всё-таки она нашла в себе силы простить и Гумилёва, и себя за всю причинённую друг другу боль. В стихотворении «Памяти Анатолия Гранта»[i], написанном вскоре после того, как Гумилёва расстреляли, есть строки:

Всё, что было холодного, злого,

Это не было ликом твоим.

Я держу тебе данное слово

И тебя вспоминаю иным.

Лохмотья Сандрильоны

В последних числах мая 1909 года Лиля и Гумилёв приезжают к Волошину в Коктебель. Молодые влюблённые (Лиле – 22 года, Гумилёву – 23) словно попадают в логово хитрого волшебника. Максимилиан Александрович был на десять лет – на полпоколения – старше Лили, она всегда смотрела на него – уже известного поэта, переводчика, художника – снизу вверх. А когда поняла, что он увлечён ею как женщиной... Шансов у Гумилёва не было, хотя выбирала Лиля мучительно. («Мне всё казалось: хочу обоих, зачем выбор!»).

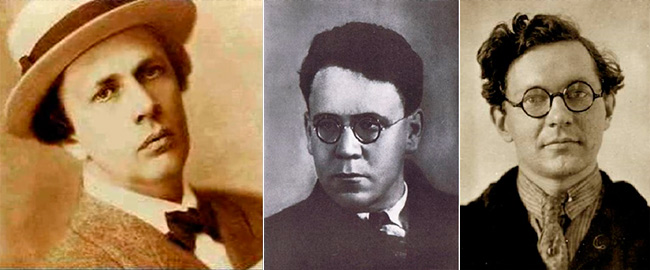

М. А. Волошин. Слева направо:

1. Фотография 1906 года;

2. Литография А. Я. Головина. 1909 год;

3. Портрет работы Б. М. Кустодиева. 1924 год.

Влияние Волошина на жизнь и творчество Лили Дмитриевой огромно, но я так и не смогла для себя понять, кем он для неё был – добрым духом или злым гением? Наверное, однозначно ответить на этот вопрос нельзя.

Идея придумать несуществующего поэта и публиковать под его (её) именем стихи принадлежала, конечно же, Волошину. Неодолимая тяга к мистификациям жила в нём изначально, впитанная, что называется, с молоком матери, которая, судя по её воспоминаниям, тоже страдала склонностью к розыгрышам и мистификациям. Вот весьма характерное стихотворение, написанное Волошиным в 1911 году.

Обманите меня... но совсем, навсегда...

Чтоб не думать, зачем, чтоб не помнить, когда...

Чтоб поверить обману свободно, без дум,

Чтоб за кем–то идти в темноте наобум...

И не знать, кто пришёл, кто глаза завязал,

Кто ведёт лабиринтом неведомых зал,

Чьё дыханье порою горит на щеке,

Кто сжимает мне руку так крепко в руке...

А очнувшись, увидеть лишь ночь и туман...

Обманите и сами поверьте в обман.

А вот как выглядела волошинская мистификация глазами Марины Цветаевой.

Жила-была молодая девушка, скромная школьная учительница, Елизавета Ивановна Дмитриева, с маленьким физическим дефектом – поскольку помню – хромала. ...

В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а, как Пегас, земли не знал. Жил внутри, один, сжирая и сжигая. Максимилиан Волошин этому дару дал землю, то есть поприще, этой безымянной – имя, этой обездоленной – судьбу.

Действительно, под маской красавицы-испанки-католички Лиля стала писать по-другому – ярче, острее, свободнее. То, что не позволено бедной девушке с физическим дефектом, могла себе позволить прелестная богатая аристократка. Безумных страстей не ожидают от скромной школьной учительницы, но для молодой экзотичной иностранки они так естественны. Болезненная девочка всю жизнь будет помнить детские мучения: физические – от болезни и моральные – от жестокости окружающих, но выросшая в холе дворянка никогда не усомнится в своём праве очаровывать и повелевать. Лиля просто позволила себе стать здоровой, красивой и свободной.

До сих пор нет единого мнения о том, кто же всё-таки писал стихи за Черубину. Волошин в своих воспоминаниях особо останавливается на этом вопросе и утверждает, что он только задавал темы, а писала стихи всегда Лиля. Конечно, волошинские интонации, волошинская манера нет-нет да и мелькнёт в стихах Дмитриевой периода Черубины (как знаменитая строчка про акации Хирама, в которой уже постфактум Маковский разглядел Волошина). Это не удивительно: она молода, влюблена, находится под сильным влиянием личности Максимилиана Александровича. Но мне трудно поверить, что такое, например, абсолютно, насквозь женское, горячее, бесстыдно-откровенное стихотворение мог написать уже взрослый, не слишком эмоциональный интеллектуал, каким был Волошин:

* * *

Лишь раз один, как папоротник, я

Цвету огнём весенней, пьяной ночью...

Приди за мной к лесному средоточью,

В заклятый круг, приди, сорви меня!

Люби меня! Я всем тебе близка.

О, уступи моей любовной порче,

Я, как миндаль, смертельна и горька,

Нежней, чем смерть, обманчивей и горче.

За эту версию выступала и Марина Цветаева. Цитируя отдельные строки из стихов Черубины, «уцелевшие за двадцатилетие жизни и памяти» (!), она отмечала внутренне родство их со своими и с ахматовскими: «образ ахматовский, удар – мой, стихи, написанные и до Ахматовой, и до меня», т.е. подчеркивает их женскую сущность.

Ещё два слова о Черубине, последних. Часто слышала, когда называла её имя: «Да ведь, собственно, это не она писала, а Волошин, то есть он всё выправлял». Другие же: «Неужели вы верите в эту мистификацию? Это просто Волошин писал – под женским и, нужно сказать, очень неудачным псевдонимом». И сколько я ни оспаривала, ни вскипала, ни скрежетала – «Нет, нет, никакой такой поэтессы Черубины не было. Был Максимилиан Волошин – под псевдонимом».

Нет обратнее стихов, чем Волошина и Черубины. Ибо он, такой женственный в жизни, в поэзии своей – целиком мужественен, то есть голова и пять чувств, из которых больше всего – зрение. Поэт – живописец и ваятель, поэт – миросозерцатель, никогда не лирик как строй души. И он так же не мог написать стихов Черубины, как Черубина – его. Но факт, что люди были знакомы, что один из них писал и печатался давно, второй никогда, что один – мужчина, другой – женщина, даже факт одной и той же полыни в стихах – неизбежно заставляли людей утверждать невозможность куда большую, чем сосуществование поэта и поэта, равенство известного с безвестным, несущественность в деле поэтической силы – мужского и женского, естественность одной и той же полыни в стихах при одном и том же полынном местопребывании – Коктебеле, право всякого на одну полынь, лишь бы полынь выходила разная, и, наконец, самостоятельный Божий дар, ни в каких поправках, кроме собственного опыта, не нуждающийся. «Я бы очень хотел так писать, как Черубина, но я так не умею», – вот точные слова М. В. о своём предполагаемом авторстве.

Косвенным доказательством Лилиного авторства стихов Черубины можно считать тот факт, что она (после того, как прошёл шок от разоблачения и она смогла вернуться к нормальной жизни) продолжала писать стихи до самого конца.

Марина Цветаева была неправа, а вернее, плохо осведомлена (да могло ли быть иначе в тех исторических обстоятельствах?), написав: «Это был конец Черубины. Больше она не писала. А может быть, и писала, но больше её никто не читал, больше её голоса никто не слыхал».

В воспоминаниях Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» можно найти сведения о дальнейшей судьбе Лили:

Е. И. Дмитриева продолжала и впоследствии писать хорошие стихи. Незадолго до своей смерти С. Я. Маршак попросил меня приехать к нему. Он говорил мне о судьбе Е. И. Дмитриевой, рассказывал, что в двадцатые годы написал вместе с Елизаветой Ивановной несколько пьес для детского театра – «Кошкин дом», «Козел», «Лентяй» и другие. Пьесы эти вышли с именами обоих авторов. Потом Е. И. Дмитриеву выслали в Ташкент, где она умерла в 1928 году. В переиздании пьес выпало её имя. Самуила Яковлевича мучило, что судьба и творчество Е. И. Дмитриевой, бывшей Черубины де Габриак, неизвестны советским читателям. Он советовался со мной, что ему следует сделать, и я вставляю эти строки, как двойной долг и перед С. Я. Маршаком, и перед Черубиной де Габриак, стихами которой увлекался в молодости.

На этом, собственно, можно было бы закрыть дискуссию об авторстве стихов Черубины де Габриак. Но существует ещё одно интересное мнение-воспоминание Алексея Толстого, которое я не могу не привести здесь:

Я уже говорил, как случайно, по одной строчке, проник в эту тайну, и я утверждаю, что Черубина де Габриак действительно существовала, – её земному бытию было три месяца. Те, – мужчина и женщина, между которыми она возникла, не сочиняли сами стихов, но записывали их под её диктовку; постепенно начались признаки её реального присутствия, наконец – они увидели её однажды. Думаю, что это могло бы кончиться сумасшествием, если бы не неожиданно повернувшиеся события.

Так мистификация обернулась мифом – разновидностью мифа о Пигмалионе и Галатее, где в роли Пигмалиона выступили два поэта (как два родителя) – он и она, Волошин и Дмитриева. Может быть, Черубина и получилась такой живой потому, что родилась от союза любящих друг друга мужчины и женщины, почти как настоящий человек.

Волошин, несомненно обладавший способностями психотерапевта, освободил внутренний потенциал, помог Лиле выразить себя. Но любая палка, как известно, имеет два конца.

По стихам Черубины видно, что в психике поэтессы происходили опасные сдвиги. Личность Лили расщепляется, двоится. Она начинает видеть своего двойника в зеркале, боится его (её) и называет «Моя сестра в Христе и в Люцифере» (!), т.е. понимает сомнительную природу своего второго я, недаром рядом с Христом появляется Люцифер. Болезненные изменения нарастают. К этому же периоду относятся стихи о якобы умершей дочери (у Лили никогда не было детей), в её стихах появляется культ смерти, греха, всего того, что внушает отвращение человеку со здоровой психикой.

Обман, задуманный как весёлый розыгрыш, оказался непосильным бременем для хрупкого психического здоровья поэтессы и обернулся для неё тяжелым нервным срывом, травмой, из которой она выкарабкивалась долгие годы. Этому немало поспособствовала скандальная развязка мистификации и дуэль между Гумилёвым и Волошиным, которая хотя и не имела трагических последствий, но послужила окончательному разрыву между всеми участниками любовного треугольника.

После дуэли я была больна, почти на краю безумия. Я перестала писать стихи, лет пять я даже почти не читала стихов, каждая ритмическая строчка причиняла мне боль; – я так и не стала поэтом – передо мной всегда стояло лицо Н. Ст. и мешало мне. ... До самой смерти Н. Ст. я не могла читать его стихов, а если брала книгу – плакала весь день. После смерти стала читать, но и до сих пор больно.

После разоблачения Лиля оказалась в положении Золушки после бала. Но, в отличие от сказочной героини, прекрасный принц не разыскал её по забытой туфельке. Для её сказки счастливый конец не был предусмотрен.

Золушка

Утром меркнет говор бальный…

Я – одна... Поёт сверчок...

На ноге моей хрустальный

Башмачок.

Путь, завещанный мне с детства,

Жить одним минувшим сном.

Славы жалкое наследство...

За окном

Чуждых теней миллионы,

Серых зданий длинный ряд,

И лохмотья Сандрильоны –

Мой наряд.

Удивительно, но даже после того, как его придумка испортила жизнь и без того не слишком счастливой девушке, после того, как из-за навязчивого стремления непременно шутить и разыгрывать окружающих (которое мне лично представляется несколько болезненным), он потерял любимую и друга, Волошин, похоже, не испытывал ни малейшего чувства вины и не извлёк из этой печальной истории никаких уроков. Более того, через год после расставания с Лилей он знакомится с Мариной Цветаевой и ей тоже... предлагает писать стихи от имени несуществующего поэта Петухова!

Но тут Максимилиан Александрович столкнулся совсем с другим характером. Марина Ивановна проявляет редкое для молодой девушки здравомыслие. Она не влюблена в Волошина, и, кроме того, её прямой честной натуре претит обман. Сама она объясняла свой отказ так:

Но Максино мифотворчество роковым образом преткнулось о скалу моей немецкой протестантской честности, губительной гордыни всё, что пишу, – подписывать.

Конечно, вред хрупкому психическому здоровью Лили был нанесён невольно. Волошин просто не рассчитал – свою силу, её слабость и всех последствий, к которым мог привести невинный на первый взгляд розыгрыш. А вернее, не хотел рассчитывать, ведь это была всего лишь одна весёлая авантюра в ряду множества, которые устраивались в Коктебеле, в доме поэта. Вокруг него жизнь всегда должна была бить ключом, взрываться весельем; когда приезжали гости, их отдых превращался в бесконечную череду карнавалов и представлений. В этом направлении фантазия его была неиссякаемой. Таким он был. Да и можно ли осуждать Максимилиана Александровича, если сама Лиля, судя по тому, что она писала Волошину, никогда ни в чём его не обвиняла и всегда была благодарна за подаренный ей короткий миг иллюзорного счастья.

Да, Макс, да, ты был моим истинным отцом, а не тот человек, который умер от туберкулёза и от которого я этот туберкулез переняла…Ты дал мне имя…Ты, как Пигмалион, ведомый рукою Зевса, превратил меня, некрасивую, болезненную, хромую – в красавицу испанку – Черубину де Габриак. Ты, большой и светлый, поднял со своего пути полураздавленный цветок и показал всем чистоту его линий…

Лиля не смогла остаться с Волошиным, но навсегда сохранила к нему доброе отношение. До конца жизни они состояли в переписке, в последнем письме к Волошину от 8 сентября 1928 года Елизавета Ивановна пишет: «Ты всегда помни, Макс, что я тебя люблю».

О смерти Лили Волошину сообщил её муж. Об этом человеке надо сказать особо.

И лик любви – есть образ Дон Кихота,

И лик мечты – есть образ Дульцинеи.

Его звали Всеволод Васильев, для близких – Воля. С Лилей они познакомились и обручились в 1906 году, будучи оба студентами. Какими достоинствами мог привлечь молодую талантливую девушку, начинающую поэтессу студент-технарь, будущий инженер-гидролог (или, по-другому, мелиоратор), ничем, судя по всему, не примечательный? По крайней мере, о нём практически ничего не известно, кроме самых общих биографических фактов, в истории он остался как муж Елизаветы Дмитриевой. Если учесть, что Лиля пользовалась успехом у мужчин, что ей делали предложения руки и сердца известные, талантливейшие поэты того времени – Гумилёв и Волошин – и она им отказала, то становится понятно, что было в скромном студенте что-то, что Лиля оценила выше ума и таланта.

По словам Волошина, «Это юноша бесконечной доброты и самоотвержения, который бесконечно любит её. Но, кроме сердца, у него нет ничего – ни ума, ни лица». В письме к Волошину Васильев также оценивает сам себя не очень высоко: «Милый Макс, – спасибо за письмо, – не стою я его. Всё, что было во мне хорошего, – было от Лили…»

Ключ к разгадке привязанности Лили к своему жениху я нашла в её «Исповеди».

От детства я сохранила облик «Рыцаря Печального Образа» – самого прекрасного рыцаря для меня – Дон Кихота. Он один во всей толпе прекрасен, потому что Он не боится преувеличений, и Он один видит красоту. С детства он мой любимый герой, и я бы хотела написать «Венок»: «Мои герои» – венцом их был бы Дон Кихот.

И ещё – мой любимый образ, я давно его ношу, но не смею о нём писать – Прекрасная Дама – Дульцинея Тобосская...

Вот кем был для Лили Воля Васильев. И вот кем была она – для него. Он был для неё князем Мышкиным, Алёшей Карамазовым, Дон Кихотом и... не будем углубляться далее, чтобы не впасть в кощунство, но очевидно, что в своём муже Лиля нашла всепрощающего спутника, идеал христианской добродетели. А она, похоже, была для него прекрасной дамой, случайно залетевшей в форточку Жар-Птицей, одного пера которой достаточно, чтобы наполнить жизнь светом и радостью. Он видел её такой, какой она была внутри, не снаружи («Он один видит красоту»). Он видел её так, как ей хотелось, чтобы её видели окружающие, и для его любви ей не надо было притворяться Черубиной.

В отношениях Лили с Гумилёвым главным была страсть, влюблённость, о которой принято говорить, что от любви до ненависти – один шаг (и шаг этот был сделан). Отношения её к Волошину во многом определялись безусловным восхищением, признанием превосходства его ума, опыта и таланта, т. е. имели интеллектуальную природу. Отношения с Волей Васильевым были основаны на той высшей – Божественной – любви, на которой держится мир. Грубо говоря, из чувства, ума и души Лиля выбрала – душу. Этот выбор она сделала интуитивно, совсем ещё юной девушкой обручившись с Васильевым. Правильность этого выбора подтвердила вся её дальнейшая жизнь.

Подчеркнуто брутальный Гумилёв, воплощающий в себе все достоинства и недостатки мужского начала, вызвал, вытащил из Лили самое скверное, что было заложено в её натуре – ощущение безграничной власти над зависимым человеком, желание мучать и насмехаться. Краткий союз с умницей и оригиналом Волошиным, сначала раскрыв потенциал её поэтического дарования, поставил её на грань психического заболевания, едва не уничтожил как личность. Выйдя же замуж за инженера Васильева, Лиля постепенно восстановилась, смогла снова заняться творчеством и главным делом каждого человека – поиском себя, своего места в мире. Она занимается переводами, в соавторстве с Маршаком пишет пьесы для детского театра, и – главное – к ней снова возвращаются стихи.

Эта зима привела меня к Богу и помогла найти Его[ii]

Потерпев любовный крах, потеряв надежду на личное счастье, утратив способность писать стихи, Лиля обращается к тому единственному утешению, которое остаётся у всякого, чья жизнь разбита.

Духовные поиски приводят её в 1912 году к серьёзному увлечению антропософией. Это учение становится главным занятием её жизни. Когда вернулись стихи, они были почти исключительно духовного содержания. В них практически отсутствует обычная человеческая жизнь, отчего они кажутся блёклыми, выхолощенными. Страстная Черубина умерла, вместо неё мы видим бесплотную монашку, которой чуждо всё земное.

Но постепенно жизнь берёт своё, тем более, что наступают тяжёлые времена войн и революции, и волей-неволей Лиля вынуждена переключать внимание на жизненные и житейские проблемы и – радости.

В её стихах появляются мотивы родства с природой («Братья-камни! Сестры-травы!»), тоски о родном городе: «Там лица и хмуры, и серы, / Там скупы чужие слова. / О, город жестокий без меры, / С тобой и в тебе я жива», «Под травой уснула мостовая, / Над Невой разрушенный гранит... / Я вернулась, я пришла живая, / Только поздно, – город мой убит»). Снова появляется любовная лирика. Находится место и размышлениям о родине:

Страна моя. В тебе единой

моей судьбы веретено...

В твоих лесах, в твоих равнинах

любовью сердце крещено.

И от тебя – звериный голод

и чуда жаждущая кровь...

Дай пронести сквозь мрак и холод

такую русскую любовь.

За её строками теперь стоит не маленькая испуганная девочка, бессильная перед вселенским злом, не высокомерная гордыня не понимаемой окружающими чужестранки (почти инопланетянки), а сильная зрелая женщина, принимающая себя и окружающий мир со всеми его несовершенствами. И рождаются стихи, которые смело можно отнести к золотому фонду русской поэзии.

* * *

Я ветви яблонь поняла,

Их жест дающий и смиренный,

Почти к земле прикосновенный

Изгиб крыла.

Как будто солнечная сила

На миг свой огненный полёт

В земных корнях остановила,

Застыв, как плод.

Сорви его, и он расскажет,

Упав на смуглую ладонь,

Какой в нём солнечный огонь,

Какая в нём земная тяжесть.

Мальцево, июль 1926

В её стихах нет больше места извращённому поклонению тёмным сторонам человеческой жизни, остались только свет и любовь. Причём теоретическая любовь к отвлечённой божественной идее превратилась в тёплую, трепетную любовь ко всему окружающему миру – к природе, к мужчине, к родному городу, к родной стране. А это верный признак того, что в сердце поселился Бог.

Лиле ничто в жизни не давалось даром. И за духовные поиски ей пришлось дорого заплатить – житейским (и без того весьма относительным) благополучием. В 1926 году начинаются репрессии по отношению к русским антропософам, и Дмитриеву высылают в Ташкент на три года. Никто не знал, что жить ей осталось меньше этого срока.

В ссылке она под влиянием близкого друга последних лет, китаиста и переводчика Ю. Щуцкого, создает ещё одну литературную мистификацию – китайского поэта Ли Сян Цзы – и пишет от его лица цикл семистиший «Домик под грушевым деревом». Так странным образом закольцевалась творческая судьба поэтессы – она начала с мистификации и кончила мистификацией.

В 1935 году Ю. Шуцкий вспоминал о Лиле: «Не меньшее влияние на развитие моих поэтических вкусов оказала покойная Е. И. Васильева (Черубина де Габриак), которая, более того, собственно сделала меня человеком. Несмотря на то, что прошли уже годы с её смерти, она продолжает быть центром моего сознания как морально-творческий идеал человека». Вот такой эволюционный путь – от больной запуганной девочки до «морально-творческого идеала человека» – прошла героиня моих заметок.

А. Н. Толстой, С. Я. Маршак (1927 год), Ю. К. Шуцкий

В предисловии к своим последним стихам Лиля пишет (от лица Ли Сян Цзы), что выслана с севера в восточную страну за веру в бессмертие человеческого духа. Обретение истинной веры стоит любых земных страданий. Собственно, это и есть главный итог человеческой жизни, и Лиля смогла прийти к нему, преодолев все испытания, выпавшие на её долю: тяжёлое детство, болезни, неуравновешенность своей натуры, неудачи в любви, невзгоды военного и революционного быта и бытия. Среди этих испытаний Черубина мне видится соблазном – отречься от трудностей реальной жизни, спрятаться за маской, прожить чужую судьбу. Не получилось. Урок был болезненным, но ценным; возможно, именно благодаря ему Лиля смогла остаться в жизни – и в литературе – сама собой, состояться в конце концов как личность, как духовная единица, и выразить в слове свою уникальную индивидуальность.

Умирая, она сказала мужу: «Если бы я осталась жить, я бы жила совсем по-другому».

Быть может, всё в жизни лишь средство

Для ярко-певучих стихов

Как сказал Чехов, «Пройдёт время, и мы уйдём навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живёт теперь». Наверное, в этом и состоит смысл непонятных на первый взгляд и странных событий знаменитой мистификации, действующие лица которой своими радостями и страданиями, самой своей жизнью создали для нас историю, продолжающую восхищать и тревожить, заставляющую переживать и удивляться. А ещё остались стихи.

Благодаря сложившемуся осенью 1909 года любовному треугольнику у нас есть венок сонетов «Corona atralis» и другие стихи Волошина, посвящённые Елизавете Дмитриевой, среди них «К этим гулким морским берегам», «Ты живёшь в молчанье тёмных комнат», «Теперь я мёртв. Я стал строками книги...», «Судьба замедлила сурово...», «Себя покорно предавая сжечь...», «С тех пор, как тяжкий жернов слепой судьбы...»; «Пурпурный лист на дне бассейна...»; «В неверный час тебя я встретил».

Гумилёв в период любовного кризиса в Коктебеле писал свой знаменитый цикл «Капитаны», обсуждая его с Лилей. Ей цикл и был первоначально посвящён, но затем посвящение он снял. Кроме того, последние исследования доказали, что некоторые из стихов Николая Гумилёва, написанные в период с 1907 по 1909 годы, которые ранее считались адресованными Анне Ахматовой, на самом деле были написаны Лиле. Речь идёт о стихотворениях «Поединок», «Царица» и о цикле «Беатриче».

Стихи Гумилёву Лиля писала с их первой встречи в 1907 году, затем в период их короткого романа; и даже после его гибели образ поэта (Гумми, как когда-то она называла его) не оставлял её в покое. «“Когда выпадет снег”, – ты сказал…», «В нежданно рассказанной сказке…», «Моё сердце – словно чаша…», «Ветви тонких берёз так упруги и гибки…», «Ах, зачем ты смеялся так звонко…», «Памяти Анатолия Гранта», «Да, целовала и знала…» – это всё о нём. Его образ проступает и в строках стихотворения, написанного, вероятно, мужу:

Как горько понимать, что стали мы чужими,

не перейдя мучительной черты.

Зачем перед концом ты спрашиваешь имя

того, кем не был ты?

Он был совсем другой и звал меня иначе, –

так ласково меня никто уж не зовёт.

Вот видишь, у тебя кривится рот,

когда о нём я плачу.

Ты знаешь всё давно, мой несчастливый друг.

Лишь повторенья мук ты ждёшь в моём ответе.

А имя милого – оно умерший звук:

его уж нет на свете.

11 сентября 1921

На венок сонетов Волошина Лиля откликнулась венком полусонетов «Золотая ветвь» (семистишие – редкий вид строфы, который она в конце жизни довела до совершенства в цикле «Домик под грушевым деревом»), кроме того, она писала Волошину и отдельные стихи, такие, как «Ты помнишь высокое небо из звёзд?..», «Давно, как маска восковая…», «Где б нашей встречи ни было начало…». Наконец, к наследию, оставленному нам двумя поэтами, следует, конечно же, отнести все стихи Черубины де Габриак.

Созданная воображением двух поэтов Черубина продолжает восхищать и вдохновлять уже более ста лет! О ней вспоминают и пишут, как о реально существовавшем человеке, ставят в один ряд с известными историческими личностями. Вот, например, характерная строфа Евгения Евтушенко:

Какая у моей башки цена?

Навряд ли ломаный пятак,

когда в ней живы и Башкирцева,

и Черубина Габриак.

Черубине посвящено множество стихотворных строк. Не избежала увлечения этим образом и я. Но чем больше я узнавала о Черубине, тем интереснее мне становилась удивительная женщина, вдохнувшая в неё жизнь. Я верю, что где-то в той неведомой дали, где давно пребывает душа смертной женщины Елизаветы Дмитриевой, она встретилась с бесплотным образом, созданным её талантом, и они слились в одну сущность Лилю-Черубину.

* * *

Лиле Дмитриевой

Ах, почему так невесома

субстанция любви – душа,

и почему нехороша

земная оболочка – сома?

Как в мире косном разгадать

порочное несовершенство?

Превыше вещного блаженства

божественная благодать.

Взошёл в заклятом средоточье,

предсмертьем в сердце уколол

и жжёт пророческий глагол,

и ждёт рождений многострочье.

Но чтобы люди услыхали,

нужна цветная мишура –

испанки страстной веера,

духи и кружевные шали.

Как сладко вязок, страшно густ

прощальный поцелуй чужбины…

В последний раз с холодных уст

слетает имя Черубины.

[i] Под псевдонимом «Анатолий Грант» Н. С. Гумилёв печатался в парижском журнале «Сириус», который сам издавал.

[ii] Из письма Елизаветы Дмитриевой А. Петровой от 15 мая 1910 года.

2015, январь-июнь

Творчество

Подборки стихотворений

- Нежней, чем смерть № 22 (334) 1 августа 2015 года

Комментарии

-

Оксана Черубине де Габриак 18 декабря 2020 года

https://poprugynia.livejournal.com/14662.html Фото слева или первое, где Дмитриева. в разные годы жизни ошибочное. Это не она.

Добавить комментарий