№ 12 (288) от 21 апреля 2014 года

На мраморе руки

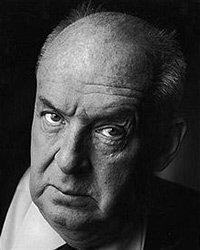

[12 (24) апреля 1899, Санкт-Петербург – 2 июля 1977, Монтрё, Швейцария]

Из книги судеб. Русский и американский писатель; прозаик, поэт, драматург, литературовед, переводчик.

Из книги судеб. Русский и американский писатель; прозаик, поэт, драматург, литературовед, переводчик.

В литературной истории 20 века этот автор занимает уникальное место, и определяется оно в первую очередь его двуязычием. Уроженец России, он пронес память о родине через годы, материализовал ее в десятках произведений самого разного жанра и по праву стал одним из премьеров русской литературной сцены. В то же время Набоков считается классиком новейшей американской прозы, которого называют своим ближайшим предшественником тамошние «шестидесятники» – К. Воннегут, Дж. Барт, Т. Пинчон и Т. Сазерн. Более того, строго говоря, Набоков как писатель родился по ту сторону Атлантики, в русских же литературных хрониках существует «В. Сирин» –псевдоним, которым подписаны первые, начала 1920-х годов, поэтические сборники («Гроздь», «Горний путь») и который сохранился вплоть до конца 1930-х. Тем не менее, этому художнику-кентавру присуща редкостная творческая цельность, что определяется единством художественной проблематики и внутренней убежденностью в том, что «национальная принадлежность стоящего писателя – дело второстепенное. Искусство писателя – вот его подлинный паспорт».

Владимир родился в семье одного из самых популярных в предреволюционной России политических деятелей, члена 1-й Государственной думы от кадетской партии юриста Владимира Дмитриевича Набокова.

По семейной традиции сын получил блестящее домашнее образование, уже в детстве в совершенстве овладел английским языком. Свои счастливые ранние годы Владимир Владимирович вспоминал потом всю жизнь. Набоков окончил Тенишевское училище – одно из элитарных учебных заведений Петербурга.

В 1916 году состоялся его литературный дебют: был издан сборник стихотворений.

Октябрьский переворот вынудил семью Набоковых покинуть Россию. За границей будущий писатель окончил Кембриджский Тринити-колледж, где изучал романские и славянские языки и литературу. Известность он приобрёл в 1926-м, когда вышел его роман «Машенька».

Набоков вёл замкнутый образ жизни, почти не общался ни с литераторами, ни с русскими эмигрантами. В первое десятилетие активной творческой деятельности он опубликовал рассказ «Возвращение Чорба» (1928), повесть «Защита Лужина» (1930), романы «Камера обскура» (1933), «Отчаяние» (1934), «Приглашение на казнь» (1935 –1936), «Дар» (1937).

Эмигрантская критика в целом восприняла Набокова как «странного писателя». Его виртуозная проза многих отталкивала некоторой холодностью. В. Ф. Ходасевич отмечал «двоемирие» Набокова, для которого воображаемый мир более реален, чем действительная жизнь.

В 1937-м Набоков покинул Германию, где воцарился фашистский режим. Сначала он поселился в Париже, потом переехал в США. Там начал писать на английском языке и публиковаться под своим настоящим именем (ранее он использовал псевдоним В. Сирин).

Первый англоязычный роман Набокова – «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (1940), затем последовали «Другие берега» (1954), «Пнин» (1957). «Лолита» (1955), ставшая бестселлером и принёсшая автору мировую славу, была написана на русском и английском языках.

Гонорары за этот роман позволили Набокову стать материально независимым и целиком сосредоточиться на литературе.

В 1960-м. он вернулся в Европу. В 1964-м вышел в его переводе на английский «Евгений Онегин» А. С. Пушкина в четырёх томах, снабжённый обширными комментариями.

Набоков также перевёл на английский «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Слово о полку Игореве», многие стихотворения из русской классики.

Скончался 2 июля 1977 г. в Монтрё (Швейцария).

Первоисточники:

и сайт «Цитаты и афоризмы»

«Русский гений на иностранном чердаке»

Выбрав из набоковского стихотворения «Разговор» такое название для своих заметок, я не собираюсь ни иронизировать над этой строчкой, ни её оспаривать, – а только размышлять.

Выбрав из набоковского стихотворения «Разговор» такое название для своих заметок, я не собираюсь ни иронизировать над этой строчкой, ни её оспаривать, – а только размышлять.

Творчество любого художника можно делить на периоды, классифицировать их по свободно выбранным признакам и снабжать любыми пригодными этикетками. Двадцатый век как никакой другой дал возможность литературоведам и исследователям делить стихи сотен русских поэтов на российский и зарубежный периоды. В случае с Набоковым такого не произошло: весь он, как поэт и писатель, состоялся вне России, на иностранном чердаке, а затем вполне себе и в бельэтаже, и в любом случае его наследие является целиком эмигрантским, хотя и его принято делить на «русское» и «английское» по оригинальному языку книг, либо «по месту жительства»: Европа – Америка – Монтрё.

Первая публикация стихов состоялась в июле 1916 года в «Вестнике Европы» без ведома 17-летнего автора, но месяцем раньше он самостоятельно издал поэтический сборник, куда вошло 67 стихотворений, посвящённых в основном первому любовному чувству – к Тамаре из «Других берегов», или Машеньке из будущего одноименного романа, или, по-настоящему, Валентине Шульгиной. Ещё в 1918 году стихотворения Набокова были напечатаны в сборнике «Два пути», и на этом с изданием его книг в России, прозой или в рифму, было покончено на долгие десятилетия.

Всё стихотворное наследие Набокова можно охарактеризовать так: собственно стихи, в том числе несколько стихотворных пьес и поэм, стихотворные переводы с русского и на русский и – условно – «Стихи из романа», совсем как у Пастернака, хотя скромнее и

тише.

Рассыпанные по роману «Дар», вплетённые в его ткань – и в виде строчных вкраплений от автора, неожиданно вторгающихся в основной текст, и в виде стихов из книжечки за авторством Годунова-Чердынцева, – они словно создают параллельную жизнь, придавая тонкий флёр добавочных оттенков к основному колориту книги. Первые, строчные, по новаторству могут претендовать на открытие Набоковым модной ныне визуальной формы стихов, так называемой А4, хотя вряд ли нынешние погонные километры таких же упражнений современных поэтов достигают того ошеломляющего действия, как набоковские щемящие слова, сопутствующие главному движению романа, текущие вдоль повествования: «Люби лишь то, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо, как родине, будь вымыслу верна... близ фонаря, с оттенком маскарада, лист жилками зелёными сквозит. У тех ворот – кривая тень Багдада, а та звезда над Пулковом висит... не облака, а горные отроги, костёр в лесу, не лампа у окна. О, поклянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу верна...»

Рассыпанные по роману «Дар», вплетённые в его ткань – и в виде строчных вкраплений от автора, неожиданно вторгающихся в основной текст, и в виде стихов из книжечки за авторством Годунова-Чердынцева, – они словно создают параллельную жизнь, придавая тонкий флёр добавочных оттенков к основному колориту книги. Первые, строчные, по новаторству могут претендовать на открытие Набоковым модной ныне визуальной формы стихов, так называемой А4, хотя вряд ли нынешние погонные километры таких же упражнений современных поэтов достигают того ошеломляющего действия, как набоковские щемящие слова, сопутствующие главному движению романа, текущие вдоль повествования: «Люби лишь то, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо, как родине, будь вымыслу верна... близ фонаря, с оттенком маскарада, лист жилками зелёными сквозит. У тех ворот – кривая тень Багдада, а та звезда над Пулковом висит... не облака, а горные отроги, костёр в лесу, не лампа у окна. О, поклянись, что до конца дороги ты будешь только вымыслу верна...»

Вторые же, «стихи Годунова-Чердынцева», посвящены детству, и именно в них звучит главная нота тоски об утраченном, о том, чего не найти больше ни в одной земной стране: о времени. Детство Набокова – это сказочно-волшебный, лучезарный, нарядный, идеальный русский мир, Ингрия, Зоорландия; сияние детства смыкается с настоящим, истинным раем, который – по представлениям любого верующего человека – ещё светит впереди, то есть после смерти, а для Набокова, как у Адама и Евы, уже навсегда остался в прошлом. Он изгнан оттуда и по неоспоримо природным причинам (взросление), и по социальным: прежняя жизнь в Элизиуме, в котором произошёл классовый переворот, невозможна.

Антураж стихов прост и никак не относится к библейским реквизитам рая: мяч, закатившийся под нянин комод, часы в гостиной, выпавший молочный зуб, бабочки, велосипед, коробочка акварельных красок, вновь мяч, «живой, невероятно милый», обнаружившийся под тахтою... Разве в Европе и Америке нет акварели и мячей? Почему эти стихи при всей своей безыскусности рождают такой ностальгический всплеск в душе читающего – а прежде пишущего? Потому что весь этот миновавший уклад, взгляд на жизнь с высоты детского роста и тоска об утраченном – вот опорная нота в аккорде этих стихов, и главное в них не зарифмованные предметы, а понимание: всё это имело ценность до поры и растаяло, «когда мы выросли, и что-то случилось с домом», где прежде всё было «так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрёт».

Антураж стихов прост и никак не относится к библейским реквизитам рая: мяч, закатившийся под нянин комод, часы в гостиной, выпавший молочный зуб, бабочки, велосипед, коробочка акварельных красок, вновь мяч, «живой, невероятно милый», обнаружившийся под тахтою... Разве в Европе и Америке нет акварели и мячей? Почему эти стихи при всей своей безыскусности рождают такой ностальгический всплеск в душе читающего – а прежде пишущего? Потому что весь этот миновавший уклад, взгляд на жизнь с высоты детского роста и тоска об утраченном – вот опорная нота в аккорде этих стихов, и главное в них не зарифмованные предметы, а понимание: всё это имело ценность до поры и растаяло, «когда мы выросли, и что-то случилось с домом», где прежде всё было «так, как должно быть, ничто никогда не изменится, никто никогда не умрёт».

Стихотворения вне романа, каких в творчестве Набокова, разумеется, подавляющее большинство, вполне однородны. Почти все эти стихотворения, на мой взгляд, имеют больше отношения не к писательству, а к описательству. Вот стихи 1918 года:

Цветёт миндаль на перекрёстке,

Мерцает дымка над горой,

Бегут серебряные блёстки

По глади моря голубой.

Щебечут птицы вдохновенней,

вечнозелёный ярче лист.

Блажен, кто в этот день весенний

Воскликнет искренно: «Я чист!»

Конечно, юность пишущего со счетов не сбросишь. Но можно ли определить это стихотворение как безусловно индивидуальное, авторское, набоковское, а не просто общелирический русский стишок той эпохи? Его можно принять за случайный стих молодого Бунина, Анненского, Полонского, или – как бы ни был возмущён моим кощунственным предположением сам Набоков – К.Р.:

Задремали волны,

Ясен неба свод;

Светит месяц полный

Над лазурью вод.

Серебрится море,

Трепетно горит...

Так и радость горе

Ярко озарит.

Все эти «О ночь, я твой!», «Как пахнет липой и сиренью», «Вот дачный сад, где счастливы мы были», «О, встречи дивное волненье!» и прочее, вплоть до «Башмачка» или «Феина дочь утонула в росинке» (клад для Вертинского), – все эти утончённые обороты «алмазная песня», «жемчужная дуга», «зеркальный блеск» – пока не более чем общий культурный код, малый джентльменский набор утончённо образованного петербуржца, для которого вся русская природа сосредоточена на его ухоженной даче. Вероятно, стихи юного автора ещё значительно изменятся, и голос окрепнет? Ведь и молодая Цветаева значительное время балансировала между эготизмом и красивостями, самоупоённо описывая «В больших широкополых шляпах мы, кажется, ещё милей» или «Я, вечно-розовая, буду бледнее всех».

Все эти «О ночь, я твой!», «Как пахнет липой и сиренью», «Вот дачный сад, где счастливы мы были», «О, встречи дивное волненье!» и прочее, вплоть до «Башмачка» или «Феина дочь утонула в росинке» (клад для Вертинского), – все эти утончённые обороты «алмазная песня», «жемчужная дуга», «зеркальный блеск» – пока не более чем общий культурный код, малый джентльменский набор утончённо образованного петербуржца, для которого вся русская природа сосредоточена на его ухоженной даче. Вероятно, стихи юного автора ещё значительно изменятся, и голос окрепнет? Ведь и молодая Цветаева значительное время балансировала между эготизмом и красивостями, самоупоённо описывая «В больших широкополых шляпах мы, кажется, ещё милей» или «Я, вечно-розовая, буду бледнее всех».

Что греха таить, нота самолюбования никогда не была чужда Набокову, эгоцентристу по призванию, другое дело, что он, как человек пронзительно-ироничный, мог вовремя посмеяться над собой, не говоря о других. Он всегда нёс и поддерживал в себе чувство особости, отчуждённости, инородности, и на том настаивал; это приятно и привычно возвышало его в собственных глазах. Когда в 20-е годы он учился в Кембридже и играл в футбол с сокурсниками, и то он умудрялся видеть себя со стороны так: «Сложив руки на груди и прислонившись к левой штанге ворот, я (...) думал о себе, как об экзотическом существе, переодетом английским футболистом и сочиняющем стихи на никому неизвестном наречии, о заморской стране». Именно это чувство, отчасти надменное, отчасти отчаянное, он почти дословно перенёс в стихотворение «Football»:

...Твой спутник отвечал, что, кажется, я родом из дикой той страны, где каплет кровь на снег, и, трубку пососав, заметил мимоходом, что я – приятный человек...

...Твой спутник отвечал, что, кажется, я родом из дикой той страны, где каплет кровь на снег, и, трубку пососав, заметил мимоходом, что я – приятный человек...

...А там все прыгал мяч, и ведать не могли вы, что вот один из тех беспечных игроков в молчанье, по ночам, творит, неторопливый, созвучья для иных веков.

Ну что ж, можно считать, что это оказалось правдой: иной век наступил, а мы по-прежнему читаем стихи Набокова.

Роман Гуль, написавший в рецензии на сборник стихов «Горний путь», что в нём слишком чувствуются затёртость формы и изношенные клише, на самом деле произнёс почти комплимент автору, который и смотрел на поэзию как на возможность написания образцовых метрических строф с продуманным и уравновешенным сочетанием эпитетов.

Время и горести заставляют взрослеть всех, не только поэтов.

После гибели отца Набокова от пули черносотенца в стихах молодого поэта появляются иные словесные обороты, более искренние и менее декоративные. В книге «Гроздь», как и «Горний путь» посвящённой памяти отца, всё те же пейзажи и мотивы, всё те же масштабы и детали, ангелы, девочки, ветра и лазурь, но интонация некоторых строк становится неподдельно человеческой, а не только шлифованно-выточенной. Вот стихотворение «Пасха»:

Я вижу облако сияющее, крышу блестящую вдали, как зеркало... Я слышу, как дышит тень и каплет свет... Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня сияет влажный мир, грядёт весна Господня, растёт, зовёт... Тебя же нет.

В целом же стихотворения В.В. остались такими, какими и были в начале пути; ошеломительного развития, выпрастывания из пелён, взмывания редкостной поэтической бабочки из матового кокона не произошло – в отличие от его прозы. Стихи продолжали быть соцветиями гладких и глянцевитых, словно восковых, строф о тоске и Родине, рифмованными воспоминаниями о саде и Петербурге, призывами к любви и музам, написанными с долей холодноватого эстетства, но среди них, на мой взгляд, выделяются стихотворения «Толстой», «Молчи, не вспенивай души», «Расстрел», «Мать».

В целом же стихотворения В.В. остались такими, какими и были в начале пути; ошеломительного развития, выпрастывания из пелён, взмывания редкостной поэтической бабочки из матового кокона не произошло – в отличие от его прозы. Стихи продолжали быть соцветиями гладких и глянцевитых, словно восковых, строф о тоске и Родине, рифмованными воспоминаниями о саде и Петербурге, призывами к любви и музам, написанными с долей холодноватого эстетства, но среди них, на мой взгляд, выделяются стихотворения «Толстой», «Молчи, не вспенивай души», «Расстрел», «Мать».

Причиной версификационной гладкописи В.В. могла быть его вера в консерватизм, как в поруку и условие выживания языка и культуры, оторванных от родной почвы. Авангардизм он воспринимал как кощунство. Его требование к стихам было «всё вместить, всё выразить, всё сберечь», в то время как поэзия несгораемым сейфом для живой речи быть по определению не может.

Не имея возможности подробно написать обо всех стихах Набокова, мне не хочется упустить возможность упомянуть два-три его стиха, стоящих, на мой взгляд, в стороне от общего симметричного корпуса его творений.

В 1927 году одну из своих рецензий Набоков, почитавший в то время Бунина безусловным авторитетом, а также благосклонно относившийся к Ходасевичу и Гумилёву, открыл такими словами: «Есть в России довольно даровитый поэт Пастернак. Стих у него выпуклый, зобастый, таращащий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью. Он без ума от громоздких образов, звучных, но буквальных рифм, рокочущих размеров. Синтаксис у него какой-то развратный... плоховато он знает русский язык, неумело выражает свою мысль, а вовсе не глубиной и сложностью самой мысли объясняется непонятность многих его стихов. Такому поэту страшно подражать. Страшно, например, за Марину Цветаеву».

Тем удивительнее собственный стих Набокова 1959 года:

Какое сделал я дурное дело,

и я ли развратитель и злодей,

я, заставляющий мечтать мир целый

о бедной девочке моей,

написанный после публикации «Лолиты» и явно подражающий стихотворению Пастернака «Нобелевская премия»:

Что же сделал я за пакость,

Я, убийца и злодей?

Я весь мир заставил плакать

Над красой земли моей.

Утончённый стилист Набоков для подражания выбрал именно того, кого ядовито заклеймил тридцатью годами раньше, как тяжеловесного неумеху. Доказывает это только одно: всю жизнь Набоков следил за творчеством Пастернака, хотя бы для того, чтобы в литературной полемике записать его в «патентованные ничтожества» наряду с Элиотом и Сартром. Задевало, стало быть, сильно. «Университетская поэма» (1927) по времени написания совпадает со «Спекторским» (1925-1930), правда, сюжетно и метрономически вяло напоминает «Графа Нулина». Позднее Набоков безусловно ревновал к тому, что премия досталась прозе «Доктора Живаго», и не мог не признать хотя бы про себя, что как поэт Борис Леонидович не просто «довольно даровит», но сокрушительно и неканонически талантлив.

Утончённый стилист Набоков для подражания выбрал именно того, кого ядовито заклеймил тридцатью годами раньше, как тяжеловесного неумеху. Доказывает это только одно: всю жизнь Набоков следил за творчеством Пастернака, хотя бы для того, чтобы в литературной полемике записать его в «патентованные ничтожества» наряду с Элиотом и Сартром. Задевало, стало быть, сильно. «Университетская поэма» (1927) по времени написания совпадает со «Спекторским» (1925-1930), правда, сюжетно и метрономически вяло напоминает «Графа Нулина». Позднее Набоков безусловно ревновал к тому, что премия досталась прозе «Доктора Живаго», и не мог не признать хотя бы про себя, что как поэт Борис Леонидович не просто «довольно даровит», но сокрушительно и неканонически талантлив.

Стилистом и слухачом Набоков был отменным. Чего стоит блистательное замечание, что у Гоголя «комическое отделено от космического всего лишь одной свистящей буквой «с»; а как хорош набоковский знак равенства по праву созвучия между словами «плотник» (Иосиф) и «плоть необструганной доски» («В пещере»).

И разве не близок к оригиналу его язвительный перепев Ахматовой в романе «Подвиг»:

Я надела тёмное платье

И монашенки я скромней:

Из слоновой кости распятье

Над холодной постелью моей.

Но огни небывалых оргий

Прожигают моё забытьё,

И шепчу я имя Георгий –

Золотое имя твоё!

И стихотворение 1944 года «О правителях», едко и метко пародирующее стилистику и приёмы Маяковского (как и раннее «Хорошо-с, – а помните, граждане, Как хирел наш край без отца?») тоже выпадает из собственно набоковской поэтической манеры:

И стихотворение 1944 года «О правителях», едко и метко пародирующее стилистику и приёмы Маяковского (как и раннее «Хорошо-с, – а помните, граждане, Как хирел наш край без отца?») тоже выпадает из собственно набоковской поэтической манеры:

Вы будете (как иногда

говорится)

смеяться, вы будете (как ясновидцы

говорят) хохотать, господа –

но, честное слово,

у меня есть приятель,

которого

привела бы в волнение мысль поздороваться

с главою правительства или другого какого

предприятия.

С каких это пор, желал бы я знать,

под ложечкой

мы стали испытывать вроде

нежного бульканья, глядя в бинокль

на плотного с ёжиком в ложе?

С каких это пор

понятие власти стало равно

ключевому понятию родины?

Декларативно обозначив в чужой ритмике своё понятие Родины, Набоков успевает укусить Маяковского ещё раз под конец стихотворения:

Покойный мой тёзка,

писавший стихи и в полоску,

и в клетку, на самом восходе

всесоюзно-мещанского класса,

кабы дожил до полдня,

нынче бы рифмы натягивал

на «монументален»,

на «переперчил»

и так далее.

Была бы власть, а тёзка Набокова для неё всегда найдётся...

Была бы власть, а тёзка Набокова для неё всегда найдётся...

С ходом лет Набоков отстаивал стихотворную архаику как способ сохранить русскую речь и душу России всё твёрже. Стихи его, как и жизнь, шли «по личной обочине общей истории», по его собственному выражению. Поэтому можно наугад раскрыть том его стихов и очутиться всё в том же Петербурге эпохи Серебряного века. Для него поэзия слилась с бесконечным процессом реконструкции утраченного физического и языкового рая, стала попыткой восстановления Эдема через круг привычных метафор, сигнальных слов и ключевых понятий. Он и смотрел на себя-поэта, как на носителя печати беспримесной русской культуры в литературе Рассеянья.

А что круг, вращаясь, набирает всё большую центробежную силу, и возвращение к центру рая = любви = родины невозможно, он знал как никто другой. Наверное, поэтому одним из самых проникновенных из числа известных стихотворений Набокова остаётся «Расстрел», заканчивающийся так:

...Но, сердце, как бы ты хотело,

чтоб это вправду было так:

Россия, звёзды, ночь расстрела

и весь в черёмухе овраг!

2014

Иллюстрации:

портреты Владимира Набоков разных лет;

дом, в котором родился писатель и поэт;

книги Набокова и книги о нём;

в 1962 году Набоковы отплыли из Соединённых Штатов

и 15 сентября поселились в швейцарском городке Монтрё

на берегу Женевского озера в старомодном отеле «Палас».

Номер «64» (число клеток на шахматной доске)

стал домом Набоков на последние пятнадцать лет жизни,

сейчас перед отелем находится памятник Набокову.

Творчество

Подборки стихотворений

- …и ликующим богом я был! № 12 (288) 21 апреля 2014 года

Добавить комментарий