№ 4 (388) от 1 февраля 2017 года

Скульптура и верлибр

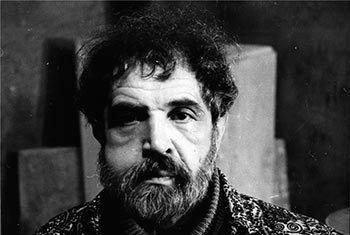

Из книги судеб. Советский художник, скульптор, авангардист. Ветеран Великой Отечественной войны. За свою жизнь создал более 500 скульптур, около тысячи гравюр и рисунков. Писал стихи и прозу. По собственному выражению Сидура, его позднее творчество относится к течению «Гроб-арт».

Из книги судеб. Советский художник, скульптор, авангардист. Ветеран Великой Отечественной войны. За свою жизнь создал более 500 скульптур, около тысячи гравюр и рисунков. Писал стихи и прозу. По собственному выражению Сидура, его позднее творчество относится к течению «Гроб-арт».

Родился в семье педагогов. В 1942 был призван в армию, командовал пулемётным взводом. В 1944 получил тяжёлое ранение и демобилизовался. Награждён орденами Отечественной войны. В 1945 поступил в Московское художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). После окончания училища занимался скульптурой и книжной иллюстрацией, участвовал в выставках. В 1957 был принят в Союз художников СССР.

В начале 1960-х стиль художника перестал соответствовать принятым в то время в официальном советском искусстве нормам; его имя исчезло со страниц изданий по искусству, работы не принимались на выставки. Художник выполнял частные заказы (надгробия академика А. Фрумкина, 1965; академика Е. Варги, 1968; академика И. Тамма, 1973, и другие).

Работы Сидура стали известны на Западе, появились публикации, проходили выставки. В ряде городов Германии по моделям Сидура были установлены памятники («Памятник погибшим от насилия», Кассель, 1974; «Памятник современному состоянию», Констанц, 1974; «Треблинка», Западный Берлин, 1979; «Памятник погибшим от любви», Оффенбург, 1984; «Взывающий», Дюссельдорф, 1985). В 1976 в городе Батавия, недалеко от Чикаго (США), и в 1980 в Мюнхене были установлены скульптурные портреты А. Эйнштейна, отлитые по небольшой гипсовой модели Сидура, созданной в 1967 году. Две работы Сидура (единственные официальные заказы, полученные им после 1961 года) находятся в Москве («Структура номер 1», перед Институтом морфологии человека, 1976; «Структура номер 2», перед институтом имени Вернадского, 1980). После смерти Сидура его искусство получило признание и в Советском Союзе. В 1987 в Москве состоялись две большие выставки его работ.

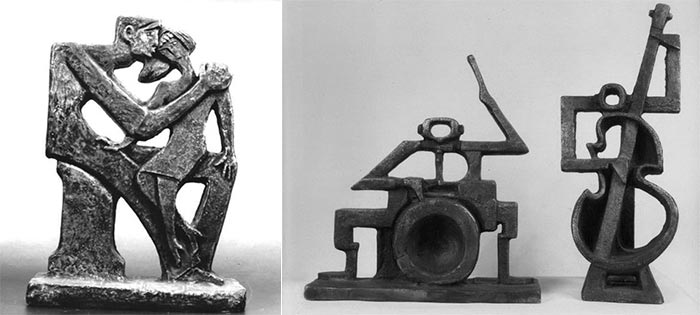

Ранние скульптуры Сидура – в основном мелкая пластика – были выполнены в традициях социалистического реализма. Впоследствии форма его произведений претерпела изменения, становясь всё более упрощённой.

Ранние скульптуры Сидура – в основном мелкая пластика – были выполнены в традициях социалистического реализма. Впоследствии форма его произведений претерпела изменения, становясь всё более упрощённой.

В начале 1960-х гг. Сидур начал активно заниматься графикой. В некоторой степени это было связано с перенесённым им в 1961 году тяжёлым инфарктом. Переживания и размышления, сопутствовавшие болезни, повлияли на его мировоззрение и дальнейшую творческую жизнь; кроме того, Сидур долгое время не мог работать над большими скульптурными произведениями. В это время Сидур создал графические циклы «Больница», «Алабино» (1961–62). Его рисунки – это не подготовительные эскизы к скульптуре, а самостоятельные произведения, однако многие темы и общее направление параллельны поискам в скульптуре.

Во второй половине 1960-х Сидур вновь обращается к скульптуре. В работах «Формула скорби» (1972), «Связи» (1977) форма сводится к простым, крупным, ясно выраженным знакам; материал избирается грубый – бетон, цемент; на шероховатой поверхности намеренно оставляются следы обработки; пластическое решение построено на сочетании тяжести материала с пустотами, отверстиями, провалами, которые играют важную роль в художественной системе Сидура. В его творчестве возникает и другое направление: вместо простоты и ясности – хаос соединенных вместе деталей машин, бытовых приборов; возникающие из них лица и фигуры передают ужас художника перед абсурдом современного мира. В этих работах чувствуется влияние поп-арта («Гроб-женщина» из серии «Гроб-арт», 1975; «Саломея с головой Иоанна на блюде», 1977). В 1970-х изменяется и графика Сидура: линии переплетаются, покрывая всю поверхность листа; чёрные пятна геометризованных фигур контрастируют с белизной листа – серия «Мутации» (1969 и 1973), «Олимпийские игры» (1972; создана под впечатлением убийства израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене).

Во второй половине 1960-х Сидур вновь обращается к скульптуре. В работах «Формула скорби» (1972), «Связи» (1977) форма сводится к простым, крупным, ясно выраженным знакам; материал избирается грубый – бетон, цемент; на шероховатой поверхности намеренно оставляются следы обработки; пластическое решение построено на сочетании тяжести материала с пустотами, отверстиями, провалами, которые играют важную роль в художественной системе Сидура. В его творчестве возникает и другое направление: вместо простоты и ясности – хаос соединенных вместе деталей машин, бытовых приборов; возникающие из них лица и фигуры передают ужас художника перед абсурдом современного мира. В этих работах чувствуется влияние поп-арта («Гроб-женщина» из серии «Гроб-арт», 1975; «Саломея с головой Иоанна на блюде», 1977). В 1970-х изменяется и графика Сидура: линии переплетаются, покрывая всю поверхность листа; чёрные пятна геометризованных фигур контрастируют с белизной листа – серия «Мутации» (1969 и 1973), «Олимпийские игры» (1972; создана под впечатлением убийства израильских спортсменов на Олимпийских играх в Мюнхене).

* * *

Вадим Сидур испытал боль, гнущую железо, но, как известно – то, что нас не убивает, делает сильнее, и сила Сидура, помноженная на алмазную волю к творчеству, дала грандиозный результат: скульптуры его несут очищающее начало, извлекая из боли чистый скрипичный звук.

Вадим Сидур испытал боль, гнущую железо, но, как известно – то, что нас не убивает, делает сильнее, и сила Сидура, помноженная на алмазную волю к творчеству, дала грандиозный результат: скульптуры его несут очищающее начало, извлекая из боли чистый скрипичный звук.

Шрам, спрятанный бородой, рассёк не только челюсть, но и душу, и раненая душа, вмещая в себя скорбь за других, сирых и униженных, не переполняется, отсюда – шаг от скульптуры к верлибру: тонко-великолепному, акварельному, как взмыв колокольни, буйно цветущему, как жимолость; верлибру смысловому, лишённому пустой игры в слова, и так дополняющему творчество Сидура, что скульптуру и поэзию не разъять, как не распрямить его согбенные фигуры.

* * *

Металл стенает, не поёт.

Положен ли предел страданью?

И горе мощно изогнёт

Железо, исключив рыданье.

И руки из земли растут,

И к свету тянутся, но света

Им не дано узнать вот тут,

Пока вращается планета.

Есть очищенье болью? Нет?

Война чернеет колеёю

В судьбе художника. И нет

В душе стремления к покою.

И вновь сгибается металл

Стволом орешины печальной.

Кто муку бытия узнал,

Тому не страшен инфернальный

Огонь, чей звук – антихорал

Творчество

Подборки стихотворений

- Искушенье зеленью № 4 (388) 1 февраля 2017 года

Добавить комментарий