Пролог

Довлатов то и дело встревал в разговор и говорил из-за плеча:

Довлатов то и дело встревал в разговор и говорил из-за плеча:

– Я знаю про него дурацкую историю...

Они с друзьями сидели в компании у Марианны Волковой, подруга выкладывала на стол портреты известных людей. В тот момент и родилась идея выпустить альбом «Не только Бродский», составленный из фото Волковой с примечаниями Довлатова.

Я достал с полки любимую книгу, в сотый раз перелистал её и подумал: а ведь я тоже знаю немало историй. Что, если их собрать воедино? Пусть это будут рассказы о людях, которые давно ушли, но по-прежнему продолжают жить в моём сердце. Портреты писателей, преимущественно поэтов.

Прошлое это не то, чего больше нет, это та его частица, что ещё остаётся живой. Здесь и Сейчас. История – продукт определённого рода усилий, направленных на то, чтобы оживлять прошлое, опираясь на те его следы, которые мы находим в своём настоящем, но, как когда-то шутливо заметил Ежи Лец, «если убрать из истории всю ложь, то это отнюдь не значит, что останется только правда. В результате может вообще ничего не остаться».

«Рай на шабаше»

Жестокой холодной зимой 1981 года поиски крыши над головой привели меня в университетское общежитие филфака. В комнате жили два моих тёзки и два монгола. В центре комнаты поставили кровать, на которой я спал, не раздеваясь, прикрывшись полушубком. Об этом времени осталось три воспоминания: обширная врачебная практика, тайная влюблённость в замужнюю монгольскую красавицу Цэцке и удивительное знакомство.

В комнате общаги кроме меня жили ещё два Серёги. Они жестоко страдали от советско-монгольской дружбы: общежитие с восточными братьями было чревато простудой. Я лечил тёзок точечным массажем и народными средствами, но это помогало плохо.

Монголы живут в юртах, горячие батареи для них смерти подобны. Иногда среди ночи один из наследников Цэденбала открывал настежь окно в тридцатиградусный мороз. Наутро Серёга Шушмарин просыпался с очередной ангиной или паратонзиллярным абсцессом, в глазах ясно читалось всё, что он думает об интернационализме. Я брал в руки лоток и скальпель, разводил антисептик...

Цэцке была однокурсницей Шушмарина. В Универ она не ходила, так как весь день трудилась, фарцевала: торговала кожей и вельветом. Возвращаясь после института в общагу, я часто наведывался к ней в гости, и всё смотрел на красавицу, смотрел...

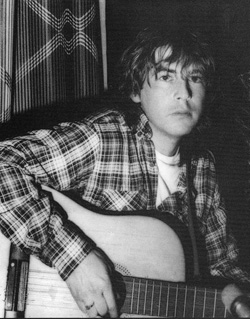

Там-то я и встретил необычного парня. Он приходил в ту же комнату, у него здесь жила зазноба, девчонка из уральского городка. Обитал этот тип в соседней, журфаковской, общаге. Был вихраст, голосист, я редко встречал его трезвым. Девушки не отвечали ухажёрам взаимностью, это-то и сроднило нас с Сашей.

После каждой ссоры с возлюбленной Саня доставал из кармана рубль и посылал гонца в соседний магазин за «краской». Откуда-то появлялись гитара и гранёные стаканы. Саша располагался на подоконнике в конце коридора, у мужского туалета, брал в руки гитару, и... начиналось волшебство. Я пытаюсь найти слова, чтобы рассказать, как он пел, но не нахожу... Наверно, так творит художник, который, отложив в сторону кисти и мастихин, накладывает на холст горячую масляную краску пальцами, чувствует её не глазом, а нервными окончаниями кожи. Так пел Саша.

Это был репертуар «Битлз» и «Роллинг Стоунз», «Машины времени», «Аракса», «Воскресенья». Были и собственные песни, которые Саша писал для никому не известной рок-группы.

Это был репертуар «Битлз» и «Роллинг Стоунз», «Машины времени», «Аракса», «Воскресенья». Были и собственные песни, которые Саша писал для никому не известной рок-группы.

Говорила о нём так, что даже чесался язык.

Не артист знаменитый, конечно, но очень похожий.

Молодой, холостой, в общем, с виду хороший мужик.

Только как же, мужик ведь – какой он хороший?

Он к утру приходил на рогах и клонился как штык.

А она, уходя по утрам, укрывала рогожей.

Запомнилась наша последняя встреча. Санин концерт продолжался без остановки часа два или три, а потом гитарист сидел молча на подоконнике и «кормил» пустую консервную банку чинариками. «Завтра я уеду домой», – сказал он в тот вечер. И больше мы с ним не виделись...

Прошло много лет. В «Граммофоне» моё внимание привлекла новая «апрелевская» пластинка. На конверте было знакомое лицо: Саша. Только тогда-то я и узнал, что звали моего старого знакомца Александром Башлачёвым, а уехал он в то зимнее утро в родной Череповец. Для меня – уехал навсегда...

С тех пор при слове «Череповец» перед глазами возникает одна и та же картина: общага коридорного типа и поэт с гитарой на подоконнике... «Заряжай – поехали!»

«Признание в любви, или начало прощания»

Так называется моё любимое стихотворение Александра Сопровского, погибшего через пару месяцев после нашей единственной встречи.

Так называется моё любимое стихотворение Александра Сопровского, погибшего через пару месяцев после нашей единственной встречи.

Осенью 1990 года мы сидели с ним в кафешке на Зубовском, недалеко от издательства «Прогресс» (или «Радуга», не знаю, как правильно). Привычная для тех лет картинка: использованное в качестве «декора» ковровое покрытие на стенах, барная стойка, «состряпанная» из облагороженных морилкой плит ДСП, «весёленькая» клеёнка на столах. Пили «Столичную», мой медицинский спирт, собеседник курил «Беломор», я – «Астру».

Незадолго до поездки в Москву в профкоме свердловского цирка клоун Марчевский (сегодня отнюдь не клоун, а депутат, что и неудивительно), молча выслушав меня, принялся искать на полках подшивку «Советского цирка». Эта газета в перестроечное время – чего только в жизни не бывает! – на своих страницах печатала молодых (и не очень) неизвестных поэтов. Я где-то узнал, что есть на тех страницах стихи любимых мною до беспамятства Кенжеева, Гандлевского, Цветкова и Сопровского. Марчевский протянул мне газету, я с чувством пожал руку.

С группой таких же «ниочёмных», неустроенных, бесперспективных тридцатилетних врачей, которым, как казалось в те смутные времена, нечего было «ловить» (и терять!), я «ушёл из здравоохранения», назначив себя директором по маркетингу в рождённом на скорую руку МП «Гермес». Мы с парнями собирались наладить импорт медицинской техники, плохо представляя, что это такое на самом деле, как и где «брать» валюту. «Западные» импортную медтехнику за «деревянные», увы, не продавали, а кроме того, никто и не думал в те времена отменять запрет на хождение иностранных денег: доллар в кармане – тюремный срок!

«Шеф» предложил мне съездить на Международную медицинскую выставку в Москву, разнюхать, что и как. Я, естественно, с удовольствием согласился и, конечно, договорился о встрече с поэтом Сопровским. Век буду помнить секретаршу «Советского Цирка», разыскавшую для меня номер его домашнего телефона!

Каким вспоминается Саша? Был он похож на Пугачёва в миниатюре. Такой же мужественный бунтарь, такой же мятежник. Человек с чистыми, удивительно светлыми глазами.

С первой же минуты он показался мне «своим пацаном»: миролюбив, не заносчив, без «понтов», непосредственен, и, может быть, даже застенчив. Я восхищался его умом и обаянием, был рад тому, как легко и просто мы перешли на «ты». Старший товарищ внимательно прослушал мои стихи, какие-то с чувством похвалил, какие-то – с жаром поругал. Но, самое главное, не оттолкнул, придал мне уверенности, пригласил встретиться ещё, когда я снова нагряну в столицу.

Говорили о его друзьях-«москвовременцах», о Галиче, Кублановском, о Карле Марксе (!) и о пророке Иове.

Для меня спор об Иове был пустым звуком. Боюсь, в то время, я о праведнике имел весьма смутное представление.

«”Принимать“ или „не принимать“ – это всего только две стороны мёртво-страдательного отношения к жизни, которому чужда вся иудео-христианская традиция», – не унимался Сопровский. Я, наливая, тупо кивал.

Мне нравилось буквально всё, написанное Сопровским, но я бы никогда не подумал в те дни, что из его посмертного сборника «Начало прощания» через долгие, долгие годы я больше всего буду любить вот это стихотворение, открывать книгу на этой странице.

Юность самолюбива.

Молодость вольнолюбива.

Зрелость жизнелюбива.

Что ещё впереди?

Только любви по горло.

Вот оно как подпёрло.

Сердце стучит упорно

Птицею взаперти.

Мне говорят: голод,

Холод и Божий молот.

Мир, говорят, расколот,

И на брата – брат.

Всё это мне знакомо.

Я не боюсь погрома.

Я у себя дома.

Пусть говорят.

Снова с утра лило здесь.

Дом посреди болотец.

Рядом журавль-колодец

Поднял подобья рук.

Мне – мои годовщины.

Дочке – лепить из глины.

Ветру – простор равнины.

Птицам – лететь на юг.

Позже мне довелось познакомиться и с его философскими исследованиями о «Книге Иова», начатыми за два года до смерти. Но не сразу, ой, не сразу открылась мне его мудрость!

Сам вопрос: есть ли Бог, – перед Иовом не встаёт. Но, сколь бы ни казалось это сегодня противоречивым, равно не встаёт перед ним и другой вопрос: «принять» или «не принять» незаслуженную беду. Только на второй этот вопрос Иов заведомо ответит отрицательно. Для Иова бытие Бога никак не сопряжено с приятием зла. А для нас тут тайна за семью печатями. Иов – живой, исключительно чуткий человек. Жизнь же требует мужественного напряжения сил – не отвлечённого раскидыванья умом. Иов соответственно принимает и Господа, и себя самого – всерьёз. Можно ли разорвать живого человека надвое, на Иова долготерпеливого и Иова дерзающего? Как не заметить целого, основного: Иова верующего?

Поздним декабрьским вечером Александр возвращался домой, и его сбил автомобиль. В памяти Саша остался удивительно цельной личностью. Да, он был прав: живого человека разорвать надвое нельзя, а для меня поэт Сопровский – живой всегда!

Обиженный Иов, шарманщик городской,

Ваятель круглых слов, под коркой купороса

Горьки твои стихи, и с хиной, и с тоской,

И жалит медный змий проклятого вопроса:

Зачем причастны мы предательской судьбе,

Заснеженной стране, похищенной надежде,

Ошибке роковой, бессрочной злой «губе»,

Где мы с тобой смолим и ныне, как и прежде?

Смеркается. Февраль. Сугробы намело.

У дворника запой – его винить не станем:

Что ж делать-то ещё, когда белым-бело,

Лишь что-то там блестит в залапанном стакане?

Да, Киркегор не прав: стерильные пути

Философам иным, безропотным и тихим,

Для нас другой расклад, и как тут ни крути,

Нам в праздник, как и в ад, под пьяный блеск шутихи.

Она ещё кружит, бесовский жёлтый глаз,

И медицинский спирт расходится по кругу,

Жизнь продолжается, неистощим запас

Заветных чистых слов, не сказанных друг другу.

И – И

Было несколько причин, из-за которых пятнадцать лет назад двухтомник Михаила Крепса не появился на свет. Скепсис издателя Комарова, безоговорочно отвергшего идею, отсутствие опыта у меня самого, неготовность выполнить эту сложную работу, жёсткие споры об авторском праве между наследниками – отцом поэта Борисом и вдовой Мариной.

Я любил стихи Крепса давно, ещё с перестроечных времён, «открыл» их для себя в толстых московских журналах. Было в этих строках живое чувство, они обладали гениальной ясностью и простотой, пленяли, держали, будили воображение. Для поэта вымышленный мир был важнее мира, в котором человек находился.

Крепс был увлечён словесной игрой, имел редкий дар сочинять палиндромы. Он составил два палиндромных сборника – один назывался «Мухи и их ум», другой – «И – И». Первую книгу без зазрения совести растащили по авангардистским сайтам Интернета, другую у нас упоминали, но никто её в глаза не видел – Михаил трудился в больничной палате и закончил составлять сборник перед самой смертью.

Крепс большое значение предавал поиску таких форм, которые бы наиболее точно указывали на возрождение, восстановление, возобновление, возвращение из настоящего к началу. Его стих нередко напоминает музыкальное рондо, когда многократно повторяемая тема (рефрен) чередуется с несколькими вновь задаваемыми сюжетными эпизодами. Поэт любил «круглые» стихи, его увлекал симметричный ритм, цикличность. Неудивительно, что анжабеманы были у него в большой чести. Самый первый раз Крепс употребил палиндром как чепуху и озорство в поэме «Русский Пигмалион»:

Что кот учён, но он нечуток,

(Кошковладелец на потом

Запомни этот палиндром!)

Позже палиндром Крепса уверенно отвоевал себе право становиться первой строчкой или названием стихотворения. Особенно много таких примеров в сборнике «Космос, Петербург, плечо», составленном преимущественно из рифмованных текстов. Вот наиболее интересные примеры:

Куда Иван? – На виадук

Ты, по узору розы, опыт

Нежен сад, да снежен

А мишура ненарушима

Мокреть. Европа. Капор. Ветерком

Над Невою Овен дан

Не мерь век сот в тоске времён

Кинь розой, озорник!

Амур, о вор ума!

О, пара, где норов, как ворон Эдгара По

О, Коломбина! Лани б молоко

О, догони вино, Годо

О, ненароком око ранено

Он считал поэзию «зеркалом отражений». Но зеркала стихов не всегда прямы, часто – кривы. Большинство путешествующих по стихотворению, озирающихся и смотрящих по сторонам

Вместо плоскости видят округлость,

вместо углов – эллипсы,

вместо четырёх стен – пять!

Лишь один успевает повернуться к зеркалу,

стоящему в коридоре,

и поражённый,

видит себя

таким, какой он есть.

Но, как мне кажется, лучшие его стихи написаны в рифму и посвящены жене.

Геометрия любви

Лес танцует до упаду, – а где он, упад?

Ветер в тёплой тополиной причёске шуршит,

Твоё имя произносит совсем невпопад,

Красным пламенем о чьей-то судьбе ворожит.

Треугольники врезает в горизонт гора,

В небе чертит Бог невидимым циркулем круг.

Геометрия пространства точней пера –

Ничего здесь не бывает спроста и вдруг.

Даже зеркало морское верней штриха

Знаменитого художника – кривит во всём,

Но последовательно, значит, и нет греха

Там, где царствует масштаб, глазомер, объём.

И природа вокруг – не простой хаос:

В ней гармония и форма нашли предел

В симметрии лепестков, в перехлёстах лоз,

В сером кружеве стрекоз, в тесноте их тел.

Их, и наших, и любых. Только разум гость

Иногда толкует чувства и вкось и вкривь,

Геометрия надежды – обум, авось,

Геометрия обиды – предел, надрыв.

Геометрия открытий подстать слезам,

Что являются испытанным чувствам вслед,

Крикнуть «эврика» сложней, чем сказать «сезам» –

Вдохновенье не следит за теченьем лет.

Всё ж мы лучше, чем природа, – она без глаз

И без слёз. И даже если и без войны

И без страха смерти – без слов, без фраз

И без дара жалости и вины.

Опрокинет ночь на землю чернил ушат,

И сольётся ландшафт с ветровым стеклом,

Это звёзды в глазах, или серьги в ушах?

Это ветер или ангел шелестит крылом?

Что деревьям твоё имя, луне – лицо,

Ветру – живость глаз, траве – твоей тени след? –

Как для времени внутри деревца кольцо,

В лучшем случае, лишь мера отсчёта лет.

Мне же именем твоим называть слова

Еле слышные, что ветер, оставив лес,

Словно пену с волн, с моих губ срывал –

Геометрия стыда – ватерпас, отвес.

Мне же именем твоим называть висок,

Мышек розовые макушки, млечность рук,

Полуостров лона, волны грудей, сосок,

Геометрия любви – треугольник, круг.

Твоим именем морским утолять уста,

Отнимать у ветра, славить на все лады.

Геометрия желания – полёт листа,

Только ветру и забот – заметать следы.

Марина – какая она была? Когда меня захватила идея издать в России собрание стихотворений поэта, я стал искать возможность, во что бы то ни стало познакомиться с вдовой. Мне помог литературовед Максим Шраер, который знал Михаила, поскольку был его младшим коллегой в Бостонском колледже в Ньютоне, знал он и Марину. Скоро номер телефона был у меня в руках, и – я позвонил!

Трубку взяла молодая женщина. Я заговорил по-русски, но сразу перешёл на английский, попросил пригласить Марину. Последовала долгая-предолгая пауза, и… вдова, по голосу – старушка, подошла к телефону.

Я рисовал портрет возлюбленной Крепса иначе. Представлял ослепительную красавицу с яркими, горячими глазами, пышущую здоровьем, способную очаровать, свести с ума любого мужчину. Михаил – Рембрандт, Марина – Саския на его коленях. Увы, Марина оказалась печальной, жалкой, убитой горем, раздавленной жизнью.

Krebs – немецкая фамилия и означает «рак», «карцинома». Кому пришло в голову давать людям такое страшное имя? Почему поэт не сменил его, а только заменил одну букву? Почему не отрёкся от страшной судьбы?

В больнице всё длилось недолго. Рак прямой кишки. Михаил скончался через несколько недель после того, как узнал ужасный диагноз. Жизнь Марины после его смерти превратилась в затяжной летаргический сон.

«Что это за звуки у вас в комнате?» – спросил я, чтобы оживить вялый разговор. Женщина медлила с ответом, мне показалось, она с большим трудом, с невероятным мучением подняла голову и увидела чижика в клетке. «Птичка», – ответила сирая, скорбно и протяжно растянув «и»: и – и… Птиичка…

Жизнь… Одинаково ли она читается в обоих направлениях? Рalindromos? Бежит ли обратно – от конца к началу?

Памяти Крепса

Памяти Крепса

Я этот призрак берегу

Все долгих двадцать с лишним лет.

Как будто вижу дом в снегу,

Камин, шотландской клетки плед.

Там гирьки ходиков спешат,

Но до паркета далеко,

И целый выводок мышат –

Стишат, написанных легко.

Поэт, жена, луна, окно,

Сочельник в доме обжитом,

Сервиз, хрусталь, цветы, вино,

«Дурак» ли, покер – это ль, то…

Им сорок – сорок с небольшим,

Стол, Мастер, Саския, бокал,

Сквозняк и сигаретный дым,

«Любви глагол» – как он сказал.

Казалась – может, от вина –

Тропа в заснеженном саду

Неглубока, длинным-длинна –

Легко от смерти убегу.

Но глаз в обратный путь спешил,

Стрелой сорочьей целил в грудь,

Когда? – он так и не решил –

«Когда-нибудь, когда-нибудь…»

Как легкомыслен шёпот штор,

И уши – смерть не стерегут!

Огонь, любовный разговор,

Парной насиженный уют.

Сгорев, он превратился в дым,

Прозрачный призрак голубой,

И громко хлопнула за ним

Дверь чёрной конскою губой.

_____

* Слепухин Сергей. Неугасимо. Книга воспоминаний. – Екатеринбург: Евдокия, 2019 – 104 с. ISBN #: 978-0-359-59960-8

(Окончание следует)

© Сергей Слепухин, 2019.

© 45-я параллель, 2019.