Первого марта 2020 года мне довелось выступить в Литературной гостиной Донской государственной публичной библиотеки на праздновании двух славных юбилеев «45-ки» – выхода 500-го номера и 30-летия первого выпуска. Завершая свой спич, я спросил у присутствующих поэтов и их поклонников, знакомы ли им стихи Алексея Приймы. Из примерно сорока присутствующих руку поднял только один – ведущий Борис Вольфсон. Он помнил Алексея ещё по Ростовскому университету, где мы учились примерно полвека назад. Остальные, получается, услышали это имя впервые…

Социальные сети частенько приносят, а то и преподносят разнообразнейшие сюрпризы. Сравнительно недавно достался мне такой улов: «Александра Брунько ещё при жизни называли великим русским поэтом. Он был одним из основателей легендарной “Заозёрной школы”».

Как быстро куются мифы! – поразился я.

Потому что неплохо знал Александра, посещавшего нашу студенческую литстудию и другие поэтические, как сказали бы сейчас, – тусовки (словечко безграмотное, уродливое и естественным путём понижающее уровень участников). Посещал на правах пробующего перо неофита.

Впоследствии он, что называется, «выписался» в стихотворца незаурядного, но знаменит стал не столько стихами, сколько сознательно избранным образом жизни бомжа и попрошайки, чем и соблазнил начинающего режиссёра Сашу Расторгуева снять о нём довольно длинный фильм. А «великим русским поэтом» называл себя он сам, мне такое приходилось слышать не единожды. Случалось это в забегаловке, где в благодарность за угощение он потчевал меня своими строками, после чего звучал неизменный вопрос: «Алик, ну ты же понимаешь, что это гениальные стихи?» Осело у меня в памяти лишь что-то про «электрический снег» из подборки, напечатанной в «Доне». Регулярно захаживал он сшибить рублишко и в Ростиздат. Раз-другой я по инерции студенчества раздавил с ним пузырёк за своим редакторским столом, после чего мой мудрый коллега Владимир Васильевич Безбожный, выпустивший году примерно в 1989-м единственную книжку Александра, посоветовал: «Дай ему рубль и выпроводи, но сам с ним не пей». Этому благоразумному совету я с тех пор и следовал.

Касательно же никогда не существовавшей «заозёрной школы» – это выражение результат оговорки некого не шибко образованного члена Ростовской областной писательской организации. Он что-то когда-то слышал о Роберте Саути и его сподвижниках и ехидно-иронически обронил это определение в адрес группки стихотворцев, выбравших местом своего пребывания раскопки древнегреческой колонии Танаис в ближних окрестностях Ростова-на-Дону. Группка состояла из трёх начинающих, причём Брунько в тройку не входил, хотя и живал частенько по своей бездомности в том же Танаисе. А каждый из этой тройки, благодаря добродушной снисходительности открывателя молодых дарований редактора Безбожного, получил по авторской книжке, со своим именем, но без фамилии на обложке, что, вероятно, казалось им верхом оригинальности, у нас же вызвало лишь мягкую усмешку над простительной местечковой претенциозностью…

Маленькое уточнение. Оно вряд ли убережёт меня от обвинений в злопыхательстве со стороны поклонников указанных фигур, но сделать его я обязан из привычки к всегдашней точности высказывания. Так вот. Я ничуть не пытаюсь очернить ни личность несчастного Брунько, памятного всё же тем, кто его знал, не столько стихами, сколько своим асоциальным статусом; ни тройку танаисских перфомансистов, примечательную прежде всего именно этой своей ипостасью, – все они были в той или иной мере талантливыми и что-то заслуживающее внимания создали. Я лишь стремлюсь к верной оценке масштабов поэтического дарования и реального вклада в искусство поэзии. Оно деградирует, или, смягчим оценку, оплощается, когда становится массовым. Это известно с античных времён. В своих высших достижениях поэзия иерархична и аристократична. Когда её критерии размываются, а то и вовсе утрачиваются, короновать можно кого угодно, в том числе и самого себя, было бы желание.

И тут, обращаясь, наконец, к герою моего мемуара, я невольно изумляюсь: да как же так? Если сегодня помнят и ценят Брунько и танаитов, то почему никто не знает об Алексее Прийме, занимающем, вне всякого для знатока сомнения, несравненно более высокую ступень в поэтической иерархии?..

* * *

Избитое sic transit gloria mundi напрашивается здесь само собой. Шумная поэтическая слава сопутствовала юному Алексею с первых стихотворческих шагов. Шутка ли – дебютировал в 16 лет, и не где-нибудь, а в «Комсомольской правде». И на нашем звёздном филфаковском курсе Ростовского университета (1966‒1971) сразу засверкал звездой первой величины.

Основных трибун для регулярных публикаций имелось у нас две: общеуниверситетская многотиражка «За советскую науку» и стенная газета «ЖиФ» (сокращённое «Журналист и Филолог»). Причём не вздумайте представить её в скучном формате стенгазеты какого-нибудь домоуправления. Нет, это был огромный, высотой почти во всю стену лист ватмана, непредсказуемой конфигурации, с не менее изобретательным оформлением Саши Тимофеева (он же А. Тим). Как сейчас перед глазами её первый с нашим участием номер, где читателя ошеломляли такие строки Алексея Приймы (воспроизвожу, увы, на память, ибо негде подсмотреть): «…босой, / он понимал ненужность хрестоматий. / хотел быть просто утренней росой, / а люди мимо проходили, кроя матерно…» Это о Хлебникове, о коем тогда мало кто из нас слышал: «шли стихи обёрточной бумагой, / и шли стихи на самокруткин дым, / и гибли строки, оробело-нагие, / под ливнем отчуждённости косым».

Там же о соборе Василия Блаженного:

Кто это? Что это? Кем это придумано?

Кем всё это создано? Почему не мной?

Я стою испуганный, как под ружей дулами,

И небо хохочет за моей спиной…

Оно же возникнет и в заключительных строчках:

На щеке обветренной – маленькое небо…

Маленькое небо – слеза дрожит.

Ну, а университетская многотиражка «За советскую науку», где машинописные литеры обретали типографские очертания, можно сказать, разбухала от Лёшиных стихов, что позволило второкурснику Гене Тираспольскому (впоследствии и по сю пору видному профессору-филологу, автору десятков книг по самым разным научным направлениям) разразиться почтительной эпиграммой под заголовком «Другу-стихотворцу»:

Так дай же мне скорее руку:

Ты в честном рвении своём

Смог «За советскую науку»

В девичий превратить альбом.

И действительно, на газетных полосах едва ль не в каждом номере возникало заветное для всей поэтической дистанции Приймы имя Наташа (чаще – Наташка).

Вот выразительнейший образец, подтверждающий утверждение Тираспольского (номер от 2 декабря 1967 года):

Раскручивающееся посвящение

Сумасшедшее круженье, полоумное броженье,

ты танцуешь, будто хочешь в листопаде утонуть.

А в руках гудят ромашки, и пальтишко нараспашку,

ах, Наташка-растеряшка, губы в травах не забудь!

Бесшабашной Нефертити – по орбите! «Не орите,

го-во-ри-те!» ‒ умоляешь милицейские свистки…

И тоски ростки вытаптывая, пляшут старенькие тапочки

по Стокгольму, Риму, Таллину, поднимаясь на носки.

Трапы, тропы, тропик полосы, и мелькающие полюсы,

и дороги вдоль порогов, и в корягах берега

завертелись… «Слушай, Натка, быть пропеллером не шатко ль?

И вообще, давай сорвёмся к чёрту на рога!»

«Но вокзалы, ‒ ты сказала с непохожими глазами, ‒

но у поезда мне боязно, когда целуешь ты,

потому что будет душно, если вспрыгнешь на подножку,

и останутся в ладошках только жёлтые цветы.

Ты меня придумал, Лёшик, мой хороший… Ведь порошей

где-то вьюжит по дорогам моя снежная душа,

но порой, такой привычный, может вспыхнуть снег от спички,

и поэтому дрожу я, нелогично, не дыша.

Психиатр мне не поможет, он не сможет, ведь по коже

бродят токи, поволокой обвивая плети рук,

а звездищ в ночи полтыщи, и такая красотища

без родителей, без крыши и, о счастье, без подруг».

Растерялась, заметалась в лунном пятнышке, как пьяная,

но всхлестнулась, завопила: «Гениально, мы сейчас

дунем в дальнюю деревню собирать галчат с деревьев,

пробежим совсем немножко…»

Ошарашенная кошка

удивлённо вслед глядела, растопыривая глаз.

В следующей публикации («платформу», как говорят некоторые сейчас, не помню) этот набор залихватских строчек будет предварён лукавым эпиграфом: «Простите, Эдгар, спасибо, Андрей», отсылающим знатоков к первоисточникам заимствованного балладного ритма… (Да, кстати, а на той же, если не ошибаюсь, полосе, где раскручивалось процитированное выше посвящение, скромно в уголочке, как это по-газетному называется – «на подвёрстку», притулился стишок А. Брунько. Наглядное подтверждение тогдашней табели о рангах!)

«Ту» Наташку, со второго курса, знали все, позднее её сменит другая, но обыгрывание любимого имени останется неизменным. Оно проникнет блистательной по неожиданности концовкой даже в «Трамвай поэтов»…

Приходится цитировать «из головы» – как склеивать черепки от древней вазы, вероятно, кое-где поневоле заменяя оригинал отсебятиной:

Мы в трамвае старинном

на развилке дорог –

там, где рядом с Мариной

Маяковский и Блок,

……………………………

Сколько было поэтов,

сколько было имён!

Владислав Ходасевич,

Николай Гумилёв…

………………………

…вот и встретились там

Пассажир Шершеневич,

Пассажир Мандельштам…

…………………………

…и Ахматова Анна,

и Елена Гуро…

Всё это пелось автором под бреньканье гитары с единственным аккордом и заканчивалось так:

Кислякова Наташка

Не читает меня…

Раз уж упомянул о гитаре, кое-что и бардовское припомнилось, чего у Лёши много не водилось, Так, изредка, под настроение. Ну вот, например:

Ползут по паутинам паучки…

……………………………

Ах, сволочи, нельзя ни встать ни сесть.

Куда ни глянь – кругом сплошная сеть…

Мы тоже будем сосать, только не мешайте спать,

Та-ра-та-та, мы тоже паучки.

На первом же курсе придумали мы свой машинописный журнал «Одуванчик». О нём много кой-чего есть в Интернете, любознательные легко сыщут, мне же нужно высветить на этих побуревших (отнюдь не пожелтевших, как полагалось бы) листках уникальный текст – первую критическую статью Сергея Чупринина, главного редактора нашего журнала. Цитирую:

«Сразу:

Алексей Прийма ‒ поэт, т. е. индивидуум, ярче, острее и пристрастнее воспринимающий реальную действительность сквозь призму собственного “я” и отливающий свои мысли, чувства, впечатления в гранёных и точных формах стихов. Поэт милостию божьей…»

А предваряя публикацию Приймы в «Одуванчике», Чупринин добавляет:

«…пожалуй, самый “маститый” из авторов журнала. Его публикации в “Комсомольской правде”, “Комсомольце”, “Вечернем Ростове”, “За советскую науку”, “ЖИФе” достаточно широко известны. Со стихами А. Приймы можно спорить, не соглашаться, но равнодушным оставаться нельзя. Поиск, борьба за свой, ещё не построенный мир, ‒ главное в его творчестве».

Тому, о ком это сказано, едва-едва исполнилось девятнадцать. А написано уже немало. И провозглашено нечто такое, что напоминает о раннем Маяковском.

Спустя много лет у меня перед глазами окажется затёртая машинописная подборка стихов Лёши ещё доуниверситетской поры, разысканная усилиями Аллы Амелиной, нашей младшей софакультетницы, впоследствии известного журналиста и политика. Да, «ранний» Прийма – тот же Маяковский. Декларации, манифесты, эпатажные выкрики – всё для того, чтобы подчеркнуть собственную самость, неординарность, ни на кого не похожесть.

В снегопадах,

Смотрите,

голенький,

на ладошке времени вызваниваю…

Урановым веком

мой голос

разорван,

мне чужды любые крестьянские сени…

Мои стихи –

запретная зона

Для влюблённых

в угар

Есенина!..

Я,

завтрашнее горло планеты,

Стою,

раскачиваясь

на ветру…

Я – Колумб!..

………………

Знаю,

Планета измусолена поэтами.

Петрарками,

Фростами,

Блоками,

Гомерами…

Но где-то ждут америки…

И верю поэтому,

Что я – парус!

Дуй в меня, Эра!

Не понимают

меня

сегодня?..

Потрясённые,

завтра

поймут!

На прощанье сей парус всколыхнётся в последней попавшей ко мне в руки подборке Приймы. Но об этом в финале…

Революционного «главаря» в качестве объекта подражания сменит позднее всеми нами любимый в шестидесятые автор «Антимиров» и «Ахиллесова сердца». Короткость с ним подчёркивается подробностями личного якобы знакомства – чего стоит вошедший в поговорку «дымчатый свитер Андрюшки Вознесенского», будто бы подаренный Лёше, когда тот мёрз в чудовищно студёной для коренного ростовчанина Москве.

Здесь самое место сказать о важной особенности и личности, и поэтического облика Алексея Приймы. Он живёт в собственном, созданном его фантазией мире и часто забывает или просто не хочет различать – что было на самом деле, а что существует лишь в его воображении. Но самое удивительное: нафантазированное – со временем неожиданно реализуется. Так и мифический по нашим студенческим понятиям Вознесенский в середине 1970-х станет реальным покровителем Алексея и своей огромной статьёй в «Литературке» под заголовком «Муки музы» подаст сигнал редакторам периодических изданий о появлении перспективного и самобытного поэта.

К этому времени Прийма уже в Москве, аспирант, штатный сотрудник «Литературной газеты», автор массы критических статей, в том числе и с зацепившим внимание мэтра названием «Восклицательная запятая».

Кстати: экспериментируя со знаками препинания, Алексей написал как-то стишок без слов, состоящий из одних запятых, среди которых вдруг выскакивал, в единственном числе, восклицательный знак – вот так примерно:

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Назывался стишок – «Бунтарь»…

Перебравшись в столицу, Прийма в течение нескольких лет засыпал стихами практически все центральные журналы, и они наперебой стали его печатать. Например, «Знамя» № 6/1977, где в анонсе обложки его имя стоит рядом с классиком первого ряда Леонидом Мартыновым, а объём журнальных полос – 9 (девять!) – почти вдвое классика превосходит. Да и редакционная подача молодого автора выглядит весьма эффектно: имя-фамилия; ниже – заглавие: РЕМОНТНИКИ ДУШИ; далее – 15 строк курсива от редакции. Об авторе в частности сказано: «До сих пор он был знаком читателям в основном по статьям известных советских поэтов и критиков, обращавших внимание на его стихи, тогда ещё не опубликованные». Засим цитируются А. Вознесенский и критик Ал. Михайлов.

После редакционной врезки – подзаголовок: Открытые письма современникам, написанные в виде стихотворений. Затем – эпиграф из Михаила Кульчицкого…

Сами «письма» разбирать не буду – любознательные сыщут при желании в библиотеках. Отмечу только: Письмо номер 4 (вернее открытка) адресовано: Ростов-на-Дону, Наташе. Одна фраза, уложенная в 4 двустишия:

Наташка, Натка, Ната, Нэт, Наталья, Натали,

когда мой поезд подойдёт, спою романс любви

и на последние стихи в факторию твою

один-единственный билет – билет любви куплю,

а что потом полы, нытьё и стирки полный дом,

так это ведь когда-нибудь, так это ведь потом,

так это после, а сейчас я плачу от любви,

Наташка, Натка, Ната, Нэт, Наталья, Натали…

И в толстый журнал вклеилась страничка из «девичьего альбома»!

К концу 1970-х известность Алексея Приймы как одного их самых заметных молодых поэтов достигла апогея. Известность в значительной мере скандальная, ибо эпатаж благопристойной публики Алексей считал неотъемлемой частью своего, как сказали бы несколько позже, имиджа. Чего стоит одно лишь хлёстко-безжалостное: «Тихую поэзию – к стенке! / Пусть она хоть там закричит!»

Самой, пожалуй, шумной – и возымевшей печальные последствия – стала публикация в «Литературной учёбе» № 6/1979, где подборка в печатный лист стихов Приймы («взбесивший редактрис / 1 п. л.») сопровождалась обсуждением её тремя участниками: критиком Чуприниным, поэтом Кошелем и… самим автором. Весь блок занимает 11 страниц убористого шрифта…

С щемяще-ностальгическим чувством беру в руки сорокаслишнимлетней давности журнальную книжку. Олеографическая картинка русской зимы на обложке – а на её обороте, белоснежном от природы, размашистый, во всю полосу наискосок, инскрипт:

Олегу Лукьянченко –

во имя нашего совершенно безнадёжного предприятия! –

от Всесоюзного Литературного Хулигана –

78 – 79 – 80 – 81 – 82 и т. д.,

первого из могикан поколения поэтических смертников.

Ал. Прийма

20.II.80.ХХ. н. э. от Р. Х.

Земля – 7 в третьей степени среднегалактического времени.

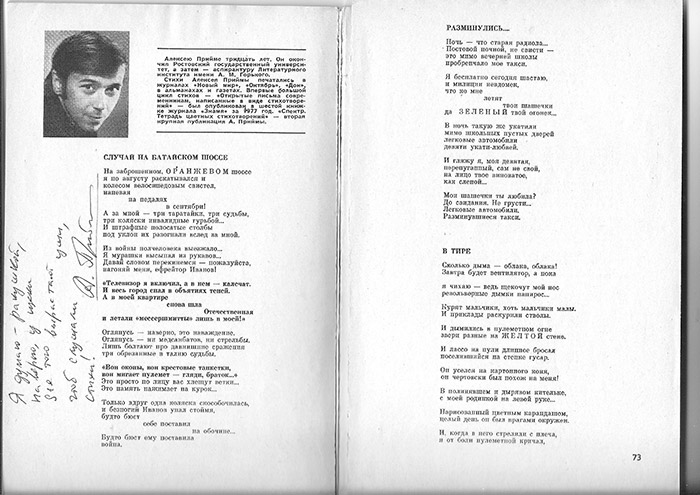

На 3-й полосе публикации, куда почему-то попала вводная заметка («Алексею Прийме тридцать лет. Он окончил…» – дальше известная нам информация) с фото автора, ещё один инскрипт – рифмованный:

Я думаю – ракушкой,

наверно, у щеки

для того

вырастают

уши,

чтоб слушали

Стихи!

Подборка названа «Спектр. Тетрадь цветных стихотворений», ибо, как заканчивает автор предуведомление к сей «тетради»: «Радуга – это синоним жизни». Каждое стихотворение «окрашено» своим цветом. Преобладающая тональность – победно-эйфорическая:

О полёт без якорей,

без грузил и правил!

Вы – умней? А я – смелей,

молодой, ранний.

И как недавняя знаменская подборка заканчивалась оптимистически:

Пусть набухают строчки,

как почки, на пере.

И пусть не будет точек,

а будут

лишь –

такая же концовка-обещание завершает «Спектр»:

Кладу я на карниз

второй п. л.

Тогда и сейчас… Несопоставимы позиции поэзии, как и всей литературы, в общественном сознании. До книжного бума конца 1980-х ещё далеко, но тиражи стихов поражают. Упомянутая «Литучёба», имевшая студийный, т. е. ограниченному контингенту предназначенный профиль, – и та распространялась тиражом 25 тыс. экз. А обращённое к массовому читателю «Знамя» – аж 170 тыс. толстых журнальных книжек. И они разлетались по всей стране, от Балтики до Командорских островов, от Шпицбергена до Кушки. Даже стихи – вот удивительно! – читались тогда не только самими пишущими. Но среди читателей имелись и те, кому надлежало по долгу службы лучами Рентгена прощупывать идеологическую стерильность поэтова нутра…

Поверил бы Алексей тогда – на взлете судьбы, на пике надежд, на гребне успеха – если бы ему сказали: второго «п. л.» не будет никогда?..

* * *

Нынешним сетевым поисковикам поэт Алексей Прийма практически неизвестен. Зато сохранились ссылки, указывающие на автора многочисленных книг с манящими заглавиями: «Вести с того света», «Внеземляне идут!», «Мир наизнанку» и т. п. Повествуют они, как водится, о летающих тарелках, пришельцах, привидениях и прочих так называемых «аномальных явлениях». Как и почему произошла такая метаморфоза?

Вероятно, лучше всего причины известны самому автору – дадим ему слово.

Книга 1996 года «Неведомые миры. Рассказы исследователя аномальных явлений» (М.: Сантакс-Пресс, 272 стр., 15 тыс. экз.). Открывается прологом под названием «Автопортрет», занимающим с 5-й под 20-ю страницы. Приведём оттуда выдержки, проясняющие суть дела.

«…В семидесятые годы... был я начинающим литератором, молодым писателем из числа тех, кого называли перспективными. Я неплохо печатался – в том числе в престижных «толстых» литературных ежемесячниках: в «Знамени», «Новом мире», «Октябре»... Вокруг моих публикаций, к величайшей радости их автора, шли бурные – я нисколько не преувеличиваю – литературно-критические дебаты. Один критик тогда тонко подметил: «...об А. Прийме уже написано едва ли не больше «критических строк», чем им самим опубликовано строк авторских».

Медленно, но верно я входил в моду. О моём литературном творчестве говорили все больше и больше.

Мне было настойчиво порекомендовано поскорее вступить в Союз писателей СССР, и я подал туда заявление о приёме... В двух московских издательствах уже стояли в планах выпуска две мои книги... Литературная критика продолжала вести споры вокруг моих журнальных публикаций. В тех спорах меня именовали «крутым авангардистом», «заметной новой фигурой на литературном небосклоне», «молодым литератором, не желающим шагать в ногу со всеми»...

Всё в моей жизни, в профессиональной карьере складывалось вроде бы более чем хорошо. И не было, казалось бы, никаких поводов для беспокойства.

А между тем над головой “заметной новой фигуры” сгущались тучи. Молодой и вечно взъерошенный “авангардист”, “не желающий шагать в ногу со всеми”, был – как я теперь, задним умом, понимаю – неуместной, “лишней” фигурой в советской литературе той поры. Он был вечным вызовом тем, кто, напротив, дружно шагал в ногу, следуя руководящим указаниям Коммунистической партии. А таких в литературе было тогда большинство. Хуже того, “авангардист” служил дурным примером для других начинающих литераторов, “оказывал плохое влияние на них”. Наглеца следовало приструнить.

И вот разразилась катастрофа. На Всесоюзном совещании молодых писателей выступил первый секретарь ЦК ВЛКСМ Б.Н. Пастухов. Тронная речь комсомольского вождя называлась так: “Созидательная деятельность Коммунистической партии и советского народа – источник творческого вдохновения молодых писателей”. Уже в названии речи, похожем на фельдфебельский окрик, давалась нам, молодым литераторам, внятная установка, на что конкретно мы должны, взяв под козырёк, ориентироваться и о чём дозволяется нам чирикать…

Завершая доклад, гражданин Пастухов вылил обильный ушат помоев на голову гражданина Алексея Приймы, начинающего литератора. Партийный ушат дерьма был одновременно недвусмысленным партийным приказом; все в зале мгновенно сообразили это. С высокой партийной трибуны строгим коммунистическим пальчиком указывался “мальчик для битья”, назывался по имени объект, на который официально объявлялась охота.

Желающих выслужиться перед высоким начальством сыскалось немало, особенно среди молодых литераторов, и – началась потеха!

Мои книги немедленно вылетели из издательских планов. О приёме меня в Союз писателей СССР никто больше даже не заикался. В редакциях журналов, где я раньше печатался, смотрели отныне на меня как на пустое место.

В мгновение ока я стал изгоем.

А в литературной печати творилось тем временем нечто, смахивающее на дурной сон. Из все новых и новых статей, появлявшихся там, я узнавал о себе удивительные вещи. Меня величали не иначе как “нашим доморощенным модернистом”. Оказывается, я был “человеком прозападной ориентации, лишённым национальных корней”. Сообщалось, что моё творчество зиждется на “эстетическом эгоцентризме”. Указывалось, что “литературная линия А. Приймы проходит по координатам дурного вкуса и творческой несостоятельности”…

Откуда дул “ветер времени”, всем вокруг было очень хорошо ясно. Сквозило, приванивая, из-под двери, ведущей в кабинет главного надзирателя за молодёжью России гражданина Пастухова. Шла санкционированная свыше расправа с неудобной творческой личностью – планомерная, жёсткая, даже жестокая.

“Ветер времени” сделал своё чёрное дело. Он разнёс в клочья мыльные пузыри моих надежд войти в русскую литературу характерной, присущей только мне поступью. “Доморощенный модернист” и “надуватель”, ориентирующийся “по координатам дурного вкуса”, способный лишь на “откровенно хулиганские действия”, я был вычеркнут жирной линией из литературного процесса. В самом буквальном смысле этих слов меня выгнали из русской литературы на улицу…

Спустя несколько лет, когда все эти разухабистые литературно-критические свистопляски вокруг моего имени основательно уже подзабылись, а вслед за ними был прочно забыт и я, два известных критика попытались вновь «вписать» меня в литературу. Назову их поимённо. Это всё, что я могу сделать для них в знак благодарности за соучастие в моей судьбе, за сочувствие и поддержку в трудную минуту. В 1983 году попытку “вернуть А. Прийму” в литературный процесс предпринял в своей огромной статье Сергей Чупринин. А в 1984-м – в статье, не менее обширной, Святослав Педенко.

С. Чупринин, в частности, писал: “Счёт к А. Прийме – это счёт к открытой социальной и прямой тенденциозности, к «сюжетной», графической и мелодической изобретательности, то есть к тем качествам, которые ныне представляются... безнадёжно скомпрометированными”. С. Педенко же охарактеризовал меня – уже пять лет подряд не печатавшегося! – как, “пожалуй, самого яркого из сегодняшних молодых писателей”. Оба критика подробно анализировали мои давние журнальные публикации, с хорошо продуманным лукавством делая вид, что толкуют о самых свежих литературных новостях. Они писали обо мне в настоящем времени, а не в прошедшем!

С. Педенко: “Прийма часто ошибается, пускает петуха, но он ярок – этого у него не отнимешь”. С. Чупринин: ”А. Прийма бьёт, что называется, наотмашь… Каждая строка у него – выпад и вызов. Выпад против слишком «постной» и «пресной» духовной пищи современного интеллигента. Вызов тем, кто прячется в уютную раковину…” Думаете, хоть как-то помогло это мне? “Вернуло А. Прийму” в литературу?

Отнюдь…»

И все же Алексей не оставлял попыток издать первую книжку. Одну из таких попыток мы предприняли вместе в середине 1980-х, в бытность мою редактором Ростиздата. Рукопись «второго п. л.» прошла через рогатки так называемого редсовета, куда входило немало мракобесных персон. Очень может быть, что они старались угодить сановному отцу Алексея, видному куратору Шолохова и одному из столпов областной писательской организации Константину Ивановичу Прийме. Казалось, теперь-то уж дело на мази. Но тут – не всякий поверит! – в процесс вмешался сам Константин Иванович… И категорически запретил издавать крамольные вирши подрывающего основы сына-бунтаря.

И тогда сыну пришлось – продолжим цитировать Алексея: «поискать какую-то новую цель, соответствующую моему новому положению... И я таки нашёл её вскоре – в деле исследования аномальных явлений. А произошло это как бы даже помимо моей воли – этак, знаете ли, словно бы само собой…»

«Исследование аномальных явлений» сопровождалось выпуском соответствующих книг, часть названий которых я уже приводил. С 1992-го по 2000 год автор насчитал таковых 14. Примерно половина из них у меня имеется, с дарственными автографами. Написаны книжки лихим разговорным стилем, но, вопреки этому обстоятельству, ни одну их них мне так и не удалось осилить полностью. Все они крайне однообразны: нескончаемой чередой излагаются подробности общения тех или иных персонажей с пришельцами, пребывания на летающих тарелках, полтергейстов, встреч с привидениями и т. п. Неизбежно, при всех изобретательных «оживляжных» приёмах автора, изложение становится монотонным, усыпляющим, перепевающим одни и те же мотивы. И тем не менее любителей подобного чтива в 1990-годы немало, книжки идут нарасхват, так что цель автора, по-видимому, достигнута. Что за цель? О ней он открыто, без обиняков, объявляет в том же «Автопортрете»: «Говорю со всем прямодушием, на какое только способен: моей целью было громко войти в русскую литературу и стать знаменитым». Да, хрестоматийная максима Пастернака писана была не для Лёши… И коли не удалось стать знаменитым через поэзию – то вот она, новая стезя…

Целенаправленно её осваивая, набирая новые и новые материалы, выпуская одну за другой книги, не говоря уж о бесчисленных статьях в популярных о ту пору «эзотерических» изданиях, разъезжая по городам и весям с лекциями («Лучший из городов, в которых я побывал, – Стамбул, худший – Чебоксары»), он так и не смог заглушить поэтический импульс, и тот давал о себе знать самым неожиданным образом.

В книге 1997 года «НЛО! Очевидцы неопознанного» (М.: Издательско-торговый дом «Гранд», 352 стр., 20 тыс. экз.) страницы с 298-й по 313-ю занимает Приложение 1… содержащее стихи автора, якобы созданные им методом «автоматического письма» в отдалённом будущем и присланные оттуда ему сегодняшнему. «Итак, предлагаю вашему вниманию тексты, полученные из будущего мною от меня», – и демонстрируется подборка «Петля времени», где среди новых стихов вкраплены и печатавшиеся прежде, в их числе знакомая нам «открытка» Наташе, на сей раз озаглавленная «Романс любви»… Однако общая тональность «стихов из будущего» совсем иная: нет и в помине прежнего юношеского задора, восторженной энтузиаистичности, фонтанирующего оптимизма. «Я никому не нужен, – следует горькое признание. – Глухо хожу по Земле…» А единственной опорой остаётся неизменное: «Он был самим собой».

Я не собираюсь в этих заметках давать литературоведческую характеристику наследия А. Приймы. Ограничусь лишь собственной импрессией. Его стихи проникнуты игровым началом. В рамках всякой игры, будь то театр, цирк, спортивное состязание, что угодно ещё… выстраиваются сюжетные и композиционные конструкции. Одни заголовки чего стоят! «Воспоминание о барьерном беге», «Регби-настроение» (при том, что никаких спортивных достижений за автором не водилось). Возможно, именно эта особенность раздражала язвительных критиков. Они догадывались, что всё, о чём пишет Алексей, это как бы не всерьёз, он как бы шутит, дразнится, лицедействует.

Снова пригодится наш «Одуванчик». В том же номере, где помещена уже известная нам статья Сергея Чупринина, ему возражает тёзка по фамилии Маратканов. Слова Приймы «…глаза потупив, / давай пройдём по карнизу» вызывают возмущение последнего: «Глаза потупив, можно сидеть на диване. Идя по карнизу, надо в комок собраться и стать пристальней кошки! Прийма не ходил по карнизу…» Однако такие, казалось бы, справедливые упрёки, тем не менее, шли мимо цели. Ибо всё, чего не довелось испытать в жизни автору, восполнялось силой его фантазии, оживало и преображалось энергией поэтического дара, становилось высокой пробы поэзией. И в этом парадокс Алексея Приймы. Ритмика и мелодика его строк воздействуют на читателя и слушателя независимо от словесного содержания. Лирический музыкальный напор, «волшба, ворожба, магия» (авторские определения) – вот те качества его стихов, которые невольно увлекают за собой читателя. Выйдя из-под их магического воздействия («но это ведь когда-нибудь, но это ведь потом…»), он может, конечно, уподобиться Сергею Маратканову, который по-своему совершенно прав.

Но поэзия в высших своих образцах – идеальная субстанция. Законы земного притяжения ей не писаны.

А любая игра – не отменяет «полной гибели всерьёз».

* * *

С началом третьего тысячелетия интерес к эзотерике по неизвестным мне причинам угас в одночасье. Поток книг Алексея Приймы иссяк. Примерно тогда же сошли на нет наши довольно долгие приятельские отношения. Поэтому о его жизни в последнее двадцатилетие я почти ничего не знаю. В 2010 году, в ходе подготовки к пышному и многолюдному семинару, посвящённому неофициальной культуре Ростова 1960-80-х годов, одному из организаторов, упомянутой выше Алле Амелиной, удалось связаться с Алексеем и получить от него разрешение на публикацию стихов на сайте https://rostov-80-90.livejournal.com/ Ныне сайт полузаброшен, но по тегам можно разыскать нужные материалы.

А в 2013 году сложными путями попала ко мне последняя авторская подборка стихов Приймы. Чем она поражала прежде всего – это была машинопись! Да-да, с десяток машинописных страниц, будто и не наступала никогда компьютерная эра. Называлась подборка – «Восклицательная запятая». Там были и новые стихи, и многократно опубликованные прежние, включая, само собой, «Романс любви», и те, что сидели в моей памяти со студенческих лет, но не годились для печати по своему неприличию… Мелькает там и знакомый по самым ранним стихам парус: «…Моя эра, дуй вдоль берега в меня…» Но и этот стихотворный цикл не был напечатан.

В 2019 году Алексея не стало. Мы, его однокурсники, узнали о потере с большим опозданием и без всяких подробностей. Так получилось, что отшельническая его жизнь в XXI веке привела к обрыву прежних товарищеских связей.

А как выяснилось в 2020 году – возвращаюсь к началу моих заметок – и стихи его современному читателю незнакомы.

«45-я параллель» – с её постоянным вниманием к сбережению поэтических ценностей, с её стремлением представить мир поэзии многокрасочным и полнообъёмным, с её сочувствием к любому мало-мальски даровитому стихотворцу – могла бы вернуть читателям необычного поэта, прошедшего путь от громкой славы до полного забвения – совершенно, на мой взгляд, незаслуженного.

Верю, что «45-ка» со временем удостоит Алексея Прийму рубрики «Все стихи…» А пока, для начала, пусть читатели увидят образец его раннего творчества.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.