Одинокие журавли у исчезающих рек

Акцент-45: Редкие восточные птицы залетели к нам – со своим богатым наречием, щедрым на метафоры, изысканным и чарующим, – и донесённым до нас благодаря тонкой работе переводчика. И хотя это не стихи (за исключением нескольких цитат), а воспоминания и размышления, но поэтическая речь автора не может остаться незамеченной.

Акцент-45: Редкие восточные птицы залетели к нам – со своим богатым наречием, щедрым на метафоры, изысканным и чарующим, – и донесённым до нас благодаря тонкой работе переводчика. И хотя это не стихи (за исключением нескольких цитат), а воспоминания и размышления, но поэтическая речь автора не может остаться незамеченной.

…Поэт – о поэте, поэт – о поэте…

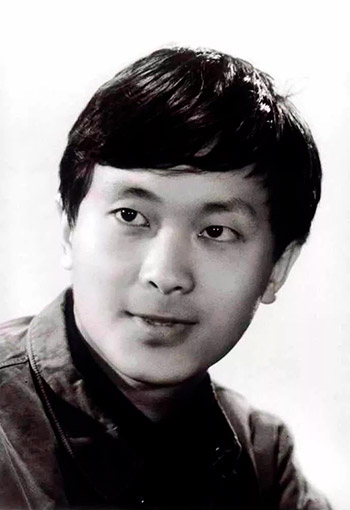

Юй Цзянь – о Ло Ихэ: «Вспоминая Ло Ихэ, говорю о нём», – называет он свой текст о поэтах-современниках.

Галина Стручалина – о Юй Цзяне: «В работе у меня сейчас статья о персоналиях китайской поэзии 80-х, написанная одним из корифеев современной литературы – Юй Цзянем, такая смесь воспоминаний, стихов и размышлений над тенденциями эпохи и над спецификой китайского романтизма и европейского».

Мы, в свою очередь, в одном из будущих выпусков расскажем о самой Галине и представим её подборку.

Почему сегодня мы публикуем перевод статьи китайского поэта, сделанный российским переводчиком и поэтом?

…Поэт – о времени…

Юй Цзянь – о годах молодости, своей и близкого ему круга: «Те времена были сродни временам Рильке, всё просилось наружу, наваливалось, как лодка, поднятая волной, наваливает на берег»…

Галина Стручалина – о статье и созвучиях времён: «Мне кажется, она [статья] была бы интересна читателям "Параллели", тем более, что в чём-то поиски 80-х и творческие кризисы 90-х и нулевых в наших странах созвучны».

Можно продолжить эти проекции и задуматься о нашем времени, которое опять становится созвучным… чему-то, уже пережитому, в том числе, и в культурном аспекте.

А можно погрузиться в этот небольшой, но ёмкий текст, насыщенный приметами и деталями, колоритом, запахами и звуками и, в первую очередь, поэзией.

«Кровь мира»[1] – вспоминая Ло Ихэ, говорю о нём

Ло Ихэ сидит со мной рядом, в белой рубашке, белокожий, с длинными тонкими пальцами, ничем не схожий с медно-загорелыми выходцами с Юньнаньского нагорья, словно по ошибке забредший в деревенскую глухомань монах-аскет, верный лишь небу и самому себе. Облик у него – человека талантливого, неординарного; голос – низкий, тихий и глубокий, такой, что, будь я тугоухим, не смог бы расслышать сказанное отчётливо.

Мы в автобусе дальнего следования, поднимающемся по тряской и обрывистой горной дороге, бок о бок, обсуждаем поэзию. В нагорье зима вовсе не холодная, и по-над лесом можно увидеть пустующую землю и сгрудившиеся скирды риса. Он выдаёт фразу: «Китайская знать вся родилась разбойниками». «“Не знаю, сам ли он это придумал, или просто повторил услышанное, лишь есть смутное ощущение, что он лукавит” – ещё можете написать».

Мне обе фразы нравятся, и мы принимаемся обсуждать стихи с ещё большей горячностью, позабыв про дорожную тряску, из-за которой чуть не вылетаем в окно автобуса. В те времена люди не считали ремонт дорог чем-то необходимым, «Постоянен лишь путь безыскусного», «И только тот может достигнуть сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по каменистым тропам» (Маркс).

Тогда Ло Ихэ написал:

пили воду из самой реки,

встречая на небо всходящее солнце

дверь голубая безостановочно то открывалась, то закрывалась

и красной окрашенный краскою диск за плечами мелькал

на палубе – жуткая теснота:

сотня людей, незнакомых друг с другом, вповалку спала крепким сном.

А я написал:

пьют воду небес

возделывают камни земные

вечно любящие, пусть даже волков, женщины.

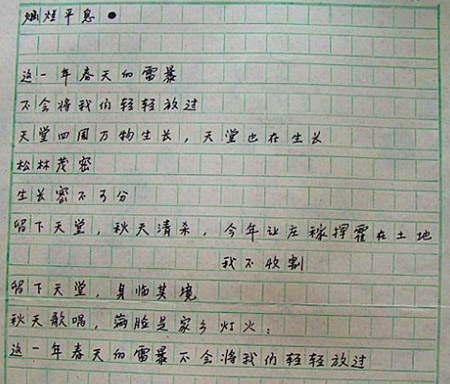

Я позабыл, как мы познакомились, возможно, через переписку. В те времена поэты писали друг другу письма. Я переписывался с Хань Дуном, переписывался с Си Чуанем[2]… Писали на тех листах низкосортной бумаги в клетку, что для черновиков, на каждом листе могло уместиться по три или пять сотен иероглифов, на конверт были приклеены марки, а поверх стоял чёрный оттиск круглого почтового штемпеля, и можно было, казалось, ещё разглядеть следы пальцев отправителя.

«Бездомному уже не строить дом. /Кто одинок, тому не будет спаться, /Он будет ждать, над письмами склоняться…» (Рильке)[3]

«Бездомному уже не строить дом. /Кто одинок, тому не будет спаться, /Он будет ждать, над письмами склоняться…» (Рильке)[3]

Те времена были сродни временам Рильке, всё просилось наружу, наваливалось, как лодка, поднятая волной, наваливает на берег; ждало, будто жильцы сноса своего старого дома и переселения в новый; в воздухе разливалось сильнейшее беспокойство; но ленивая праздность прежних времён, дошедшая до атмосферы удушья, сродни монастырской, не собиралась улетучиваться, и ещё оставалось время у двух ненасытных, бедных и чистых душой людей, чтобы читать, говорить меж собой, глубоко размышлять, творить… Окно открылось, «Кровь мира» ворвалась, Уитмены, Гинзберги, Рильке уже написали такие стихи, и мы должны постараться!

Помню, мы с Чжу Сяояном[4] частенько глубокой ночью ходили по длинной улице, построенной ещё в цинские времена (Сяоян потом тоже стал другом Ихэ), под тусклыми фонарями ведя споры о Лао-цзы, и эти идейные баталии продолжались до самой полуночи. Мы, поэты поднимались в годами не знавший ремонта конец улицы и останавливались возле зелёной почтовой тумбы, чтобы опустить туда письмо с отрезанным уголком (если отрезан уголок, письмо считалось рукописью в редакцию, и можно было не клеить марки); в те времена много людей отправляло письма, у чугунной почтовой тумбы краска створок приёмника стёрлась, они стали природного цвета и походили на вымазанные чёрной помадой толстые губы.

А может быть, с Ихэ мы познакомились как раз через публикации: все поэты из дома №6 с куньминской улицы Шанъи отправляли рукописи в «Октябрь». «Октябрь» был как бы «Всемирной литературой»[5], носителем «высшего предела идеалистической мечты, вроде той, какую имел в виду греческий Платон» (Чэнь Инькэ). Во времена Культурной революции, сиротливые самиздатчики, мы мечтали о таком журнале. У «Всемирной литературы», разумеется, должен был быть преемник: прямоугольный, распространяющий аромат типографской краски, с мягкой обложкой на тонкой, прекрасной бумаге.

Мы держим путь в западную Юньнань, где живут дайцы, чтобы принять участие во встрече писателей. Я только что окончил университет, а Ихэ уже работает редактором в «Октябре» и направлен в Юньнань для сбора материалов.

Мы держим путь в западную Юньнань, где живут дайцы, чтобы принять участие во встрече писателей. Я только что окончил университет, а Ихэ уже работает редактором в «Октябре» и направлен в Юньнань для сбора материалов.

Выйдя из автобуса, мы направились в пещеру, и это было одно из ужаснейших в моей жизни приключений. Пещеру только что открыли, и нас пригласили дать названия её причудливым сталактитам. Пройдя тот отрезок, где закончились работы по благоустройству, большинство возвратилось. Но проводник предложил нам идти дальше: через нетронутую благоустройством часть, к другому выходу. Четверо или пятеро человек согласились. Среди них и мы с Ло Ихэ.

В итоге мы оказались в полнейшей темноте; по краешку уступа, где можно было пройти только на цыпочках, спустились в каверну; проводник наш потерял фонарик и никак не мог нащупать выход. Мы сидели в непроглядном мраке и, не имея возможности разглядеть друг друга, чтобы удостовериться, что все по-прежнему здесь, протягивали руку, нащупывая соседа. Я не знал, где Ихэ, он молчал, словно мёртвый.

Потом проводник, в конце концов, нашёл оброненный фонарик и нащупал выход, мы через лаз внутри пещеры, напоминавший куриные кишки, выбрались наружу, и, должно быть, довольно изящно. В те времена все мы были неимоверно худы, люди повсюду и постоянно недоедали.

Увидев, наконец, солнце, я запомнил Ихэ в его лучах – совершенно бледного, посеревшего.

В этот день над морем летали стрекозы

И у каждой из них – бирюзовые крылья

И каждая стрекоза лишь вперёд,

Не назад в потоке воздушном летела.

Ло Ихэ

Наше знакомство состоялось не умозрительным образом, оно состоялось лично и через поступки, и поэтому имело особенную степень близости. Потом мы под юньнаньским небом в префектуре Дэхун[6] вместе с людьми народности И плясали и пили вино. Ихэ вытолкнули на середину, он позорно увиливал под натиском дайской девушки, пьяный вдрызг. Он был родом из Пекина, северного города интеллектуалов и был велеречив в потоке красноречия, но настоящая Юньнань – неистовая, молчаливая, искренняя, страстная – такая провинция в богемском стиле. Я ощутил его потрясение. Позже он сдружился со многими юньнаньскими поэтами и писателями; в то время, и совершенно не случайно, «Октябрь» стал оплотом юньнаньской литературы.

Когда Ихэ ушёл, Чжан Фу с «Кровью мира» приехала в Куньмин; несколько юньнаньских писателей вместе с ней сидели в комнате старого дома номер один, что по Северной дороге от Изумрудного озера Цуйху. Сидели долго, молча, склонив головы, листали эту книгу.

Верная и преданная Чжан Фу, напоминавшая студентку Юго-западного Объединённого университета[7], вечно присматривала за своим Ихэ. Верность, кровь мира, – эти слова в эпоху цинизма были словно в темном мраке дальний свет.

Верная и преданная Чжан Фу, напоминавшая студентку Юго-западного Объединённого университета[7], вечно присматривала за своим Ихэ. Верность, кровь мира, – эти слова в эпоху цинизма были словно в темном мраке дальний свет.

А ещё помню, как-то раз мы сидели и болтали у него в Пекине, в хорошо обставленной, но сумрачной комнате. В память врезались две белоснежные руки подле стопки книг. Как будто поникшая бабочка. После, когда я услышал о его смерти, представилось, что он сидит на закатной площади – словно одинокий и скорбный журавль, чья река безвозвратно исчезла[8].

Он был, прежде всего, необыкновенным редактором. Подборка, которую он готовил к публикации, стала одной из блистательнейших в литературе восьмидесятых. Честно признаться, мы о стихах говорили не так уж много. Нет нужды рассказывать, оба были поэтами до мозга костей, вершившими каждый свою судьбу.

В то время, время возвращения свободы, каждый серьёзный поэт выстраивал свою философию, свой взгляд на мир. Ихэ и Хай-цзы принадлежали, как это принято говорить, к поэтам-романтикам.

В то время, время возвращения свободы, каждый серьёзный поэт выстраивал свою философию, свой взгляд на мир. Ихэ и Хай-цзы принадлежали, как это принято говорить, к поэтам-романтикам.

Романтизм был ведущим течением в мировой литературе двадцатого столетия. Ницше, Маркс, Лу Синь… Все они обладали мощным романтическим духом. В центре внимания романтиков был «курс этого мира». Корень поэзии – романтическое начало, а ему свойственно преодоление, прорыв, в этом своеобразие романтизма: романтизм Ницше породил Аллена Гинзберга, романтизм Маркса создал Лу Синя. Романтизм – разновидность словесной отвлеченности. «Негодовать, что мир в ослеплении, скорбеть, что скрывается свет истины», «Сегодняшние законы в Китае, для воинов царства духовного, в чём они? В том ли, чтобы со всею искренностью чувств наделить своего героя добротой, красотой, здоровьем и силой? В том ли, чтобы любезно вытянуть его из бедности и нужды?» (Лу Синь «О силе демонической поэзии»).

Кровь мира – это кровь духовная. Иными словами, поэзия – кровь языка, а не идейная концепция. Опасность романтизма в недостатке обстоятельности, отвлечённое понимание в нём часто наносило тяжёлый урон реальности. Романтизм постепенно смягчил нормы конфуцианской поэзии, бытовавшей после Цюй Юаня[9], и выражение заветных и сокровенных чувств повсеместно удовлетворилось лирикой, воспевавшей винопитие на лоне природы при луне, и филигранной точностью образов.

«Не будет ли так с древним народом, чья культура уже застыла: как только прекратится развитие, за подъёмом придёт упадок, подобно тому, как некогда наследники величественной славы древних предков страну свою, когда-то превосходившую остальные, соседние, ведут к упадку, – всяк бездумно, безответственно, невежественно, – низводят в грязь вроде той, что на Мёртвом море» (Лу Синь «О силе демонической поэзии»).

Ситуация с пейзажной поэзией напоминала ситуацию со средневековой христианской литературой на Западе: «Учение о природе Дао» уже сформировалось и застыло, в конечном счете, полностью исчерпались и особенности пейзажного жанра.

Новая поэзия, рожденная в бурях начала двадцатого столетия, была романтическим прорывом, освобождением. Вначале она была приближена к созданной Цюй Юанем «поэзии жалоб». «Искусство ради искусства» стало ведущим направлением столетия, и не важно, то были поэты из круга Го Мо-жо[10], Ай Цин, многочисленные стихотворцы Юго-Западного Объединённого университета, авторы «туманной поэзии» или поэты-социалисты, все они, правого или левого толка, формально или истинно пребывали на Парнасе[11]. Романтизм был, возможно, феноменом духовной природы. Возможно, его итогами, плодами стали закрепощение ума и эссенциализм, построенный на ощущении пользы и выгоды в их чистом виде. И идеологией наследников «туманной поэзии» стал утилитаризм[12].

Много лет спустя, перечитывая журнал «Сегодня», я заметил на обложке первого номера 1979 года под двумя иероглифами китайского названия впечатляющий размерами аналог на английском – «Today». Это был прозорливый взгляд в далёкое будущее[13].Они были первыми: Чан Яо, Ло Ихэ, Хай-цзы.

Много лет спустя, перечитывая журнал «Сегодня», я заметил на обложке первого номера 1979 года под двумя иероглифами китайского названия впечатляющий размерами аналог на английском – «Today». Это был прозорливый взгляд в далёкое будущее[13].Они были первыми: Чан Яо, Ло Ихэ, Хай-цзы.

Чан Яо скрывался за богатством деталей, он прошёл через немалые трудности, и в его романтизме есть чувство стеснённости и накал негодования. В то время как Хай-цзы скрывался за простодушной наивностью младенца, «прильнувшего» к «сестрице»[14], его напускное одиночество было своего рода театральным жестом, кокетством. И подлинный романтизм здесь стал жертвой манерного слога. За тридцать лет, в которые Хай-цзы стал особенно превозноситься, в полной мере обнажилась таившаяся в этих «безыскусных стихах» мелкобуржуазная утопичность. Но пусть даже и так, Хай-цзы превосходит последующих «безыскусных поэтов»; этот павший герой, по крайней мере, постиг единство знания и действия[15], и за изящный слог, ставший воплощением искренности, он отдал жизнь[16].

Романтизм представляет собой великую ценность. Появление Гёльдерлина для немецкого идеализма стало фактором, вызвавшим резонанс прошлого и настоящего; трепетное возрождение старого, античного привело к новым знаниям, позволило вновь вернуться к философскому импульсу древних греков. Хайдеггер переломил ситуацию, направив импульс концептуальной телесности на язык (Мерло-Понти более прямолинеен, для него язык это тело: «тело есть выражаемое, тело есть речь».) Это не «философия риска» (по Хайдеггеру). Лу Синь считал романтизм именно возвратом к старому, к тому идеальному старому, о котором у Конфуция сказано: «Лелея старое, постигать новое», это и есть «голая жизнь» (Агамбен[17]). «Ницше не грубый варвар, в суждениях его сила нового, и речи основательны и заслуживают доверия. Предвестник смены цивилизации, которая грядет из диких земель, эти дикари – лишь обличие, за которым скрывается глубокое проникновение в мудрость, подобную китайской. В бутонах диких земель скрывается правда просвещения, и дикие земли цветут, подобно китайским. Здесь есть призыв к борьбе, и надежда тоже есть» («О силе демонической поэзии»). Романтизм Лу Синя, в конце концов, заложил фундамент современного китайского языка, у Лу Синя язык оживает, поскольку Лу Синь – это тот китайский язык, на который можно опереться. Среди трех поэтов-романтиков восьмидесятых Ло Ихэ был наиболее близок к сути романтизма. Восьмидесятые были редкой в истории Китая эпохой свободомыслия, промежутком между кошмаром Культурной революции и пропастью рыночных отношений, периодом, уравновесившим трясину былого застоя и идеологию всеобщего оздоровления; периодом, противоположным тихому покою и глубоким раздумьям. Появление такого поэта как Ло Ихэ отнюдь не случайно, он вернул романтизм, давно сошедший со старой колеи, на его прежний путь. Кровь мира – это кровь духовная.

иероглифы, сверкающие пятью тысячами лет,

размахивая тонюсенькими комариными ножками,

в солнечном блеске проходят

я не могу увидеть свой идеал,

лишь чувствую боли сердечной толчки,

но великая грёза и великая страсть,

обе только и только – мои

со мной появились, со мною уйдут

в каждый век есть такой человек, что касается их, исчерпываясь до дна

какой из стихов – стих, написанный кровью?

Восьмидесятые были эпохой, когда совершенствовалась «поэзия побега», Ло Ихэ попытался дать имя обломкам былого. То, что делал он, было романтизмом от и до, но не тем коротким романтическим штормом времён Го Мо-жо и его сподвижников[18], и не мелкобуржуазным романтизмом начала тридцатых, времён «Новолуния»[19], и не пышным романтизмом конца семидесятых, эпохи «туманной поэзии». То был первозданный романтизм. Ихэ хотел идти путём Цюй Юаня, Ницше, Гёльдерлина, Тракля[20]. Он размышлял над идейной сущностью этого мира, тем, куда он движется; Ло Ихэ волновали добро, любовь, пороки и добродетели. Он был чутче Хай-цзы и глубже, и не стал, как тот, самовлюблённым творцом. Уход от мира был для Хай-цзы идеей, но для Ло Ихэ он был мировоззрением, тревожным итогом начавшегося в восьмидесятые постепенного обмирщения китайского общества, потаённым ужасом читателей перед сломом незыблемых основ векового деления на ремесленников, крестьян, служивых и торговцев. «Не вижу былого достойных мужей. Не вижу в грядущем наследников им; / Постиг я безбрежность небес и земли, / Скорблю одиноко, и слезы текут».[21] Читатели нуждались в том, чтобы поэт вновь вышел на подмостки с разъяснением в духе: «Кто я? Откуда? Куда я иду?»[22]. «С тех пор, как обрели над знаками власть, и до сего дня великие поэты всех направлений способны нести ту чудесную музыку, обогащать её собственным разумом, передать с прекраснейшими нашими чувствами и величайшими нашими помыслами – но сколько их, таких? Обойди весь свет – и нескольких человек не найдётся» (Лу Синь «О силе демонической поэзии»).

Романтизм устремлён в «иное». В отличие от «иного» в понимании Рембо, «иное» для китайского романтизма это устремление духа к некоему четвертому, что не связано с тремя существующими: конфуцианством, даосизмом и буддизмом. Со времен Маттео Риччи[23] в китайском лексиконе стали понемногу проявляться редкие для пейзажной лирики прилагательные и прямолинейность – и достигли своего пика во времена «Творчества».

В двадцатые годы романтизм в Китае был созвучен погружению страны и общества во тьму: гнев был искренним, слепая вера в будущее и презрение к прошлому подразумевали лёгкость и разрушительность перемен. Следуя традициям революционного движения «4 мая», Ло Ихэ тоже был основоположником: он замышлял создать стилистику «поэзии побега» на долгие годы вперёд. Стилистику, построенную на основах собственной искренности. И долгое время пытался привить на древо поэзии Цюй Юаня ветви западной аполлоновой поэзии. Его сдерживали детальность и наивность слога «поэзии побега», легко сводившие все усилия на нет.

Поэтический эскапизм Гёльдерлина основывался на конкретике, Гёльдерлин ассоциируется с «Вот-бытием», а не с отвлечённой идеей, – но так прочёл Гёльдерлина Хайдеггер. «Поэзия – не просто сопутствующее украшение «Вот-бытия», не только временное воодушевление и тем более не некое лишь согревание (Erhitzung) и развлечение. Поэзия есть несущая основа Истории и поэтому она не есть также лишь явление культуры и уж подавно не простое "выражение" некоей "души культуры"». «Поэзия пробуждает видимость недействительного и мечты, в противовес осязаемой и звучащей действительности, относительно которой мы полагаем, что она нам — родная. И всё же, напротив, действительное есть то, что говорит поэт, то, чем он решается быть »[24]. Читатель и почитатель Ло Ихэ, который бы часто мог упоминать Гёльдерлина, это был бы сам Гёльдерлин.

Поэтический эскапизм Гёльдерлина основывался на конкретике, Гёльдерлин ассоциируется с «Вот-бытием», а не с отвлечённой идеей, – но так прочёл Гёльдерлина Хайдеггер. «Поэзия – не просто сопутствующее украшение «Вот-бытия», не только временное воодушевление и тем более не некое лишь согревание (Erhitzung) и развлечение. Поэзия есть несущая основа Истории и поэтому она не есть также лишь явление культуры и уж подавно не простое "выражение" некоей "души культуры"». «Поэзия пробуждает видимость недействительного и мечты, в противовес осязаемой и звучащей действительности, относительно которой мы полагаем, что она нам — родная. И всё же, напротив, действительное есть то, что говорит поэт, то, чем он решается быть »[24]. Читатель и почитатель Ло Ихэ, который бы часто мог упоминать Гёльдерлина, это был бы сам Гёльдерлин.

Я уверен, что «поэтическое бегство» Ихэ отличается от бегства Гёльдерлина – тем, что это бегство происходило из-за тревоги о Китае. В двадцатом веке Китай, искони закрытый ящик Пандоры, был открыт, и это вызвало всеобщую тревогу и замешательство. Неприступная философская система пала, что затронуло выдающихся поэтов, и они отозвались на этот зов.

Учиться и не размышлять – губительно[25], вот Ло Ихэ и размышлял. В наше время редко у кого из поэтов собственное философское мировоззрение, большинство заняты идеями, концепциями и зациклены на собственном стиле и индивидуальности. «Эпическая поэзия ориентирована на прозорливую мудрость, открытие и постижение первозданного духа природы, законов Вселенной, в то время как трагедия фаталистична, ориентирована на разрушение, на религиозную предопределённость»[26], и именно в этом мировосприятии заключалась поэтика Ло Ихэ, его правда. Целью Ло Ихэ было после полностью утилитарного «поэтического бегства» «туманной поэзии», после неглубокого «поэтического бегства» мелкобуржуазного интеллектуала, какое было у Хай-цзы, коснуться подлинного характера «поэтического бегства», его основы. «Лишь намёки – вот от древности каков язык богов»[27] (Гёльдерлин).

Учиться и не размышлять – губительно[25], вот Ло Ихэ и размышлял. В наше время редко у кого из поэтов собственное философское мировоззрение, большинство заняты идеями, концепциями и зациклены на собственном стиле и индивидуальности. «Эпическая поэзия ориентирована на прозорливую мудрость, открытие и постижение первозданного духа природы, законов Вселенной, в то время как трагедия фаталистична, ориентирована на разрушение, на религиозную предопределённость»[26], и именно в этом мировосприятии заключалась поэтика Ло Ихэ, его правда. Целью Ло Ихэ было после полностью утилитарного «поэтического бегства» «туманной поэзии», после неглубокого «поэтического бегства» мелкобуржуазного интеллектуала, какое было у Хай-цзы, коснуться подлинного характера «поэтического бегства», его основы. «Лишь намёки – вот от древности каков язык богов»[27] (Гёльдерлин).

Гёльдерлин, когда говорил это, имел в виду латынь, основу всех романских языков. «Поэтическое бегство» находилось в истоке этого древнего языка. Но для Ло Ихэ или Хай-цзы это, в конечном счете, вылилось в «Жизнь не здесь»[28]. Для нашего времени – времени стиля и формы – Ло Ихэ – пламенный борец эпохи, позабытый из-за своей глубины и серьёзности.

«Сперва исправим имена»[29], я уже опускаю упомянутое конфуциево «возвращаться к старому, чтобы лучше познать новое». Но я постоянно пасую перед величественным вызовом «Жизни не здесь». Время от времени на память мне приходят те майские сумерки, сидящий у края площади Ло Ихэ, оглушённый, мучимый жесточайшей головной болью, одетый в любимую белую рубашку – такой одинокий и беспомощный, словно оказавшийся вне бурлящего потока камень, человек обречённый скорой смерти. «Как же стремительны воды речные!» – Конфуций печалился не об одной утекающей безостановочно воде, но и о том, что она не оставляет правильных учений, а учителей, плывущих, словно Чжан Цянь[30], на плоту, уносит в море, туда, где начинается другая река – Млечный путь.

мира кровь – это цвет

говорит мир, что должен гореть

он, горя, словно нить для огня –

нить судьбы человека, возможной лишь раз,

и конечно, не Феникс, и не возродится…

он, как только наступит весна,

с небес упадёт – снег последний зимы,

вечная зелень деревьев больших ясным днём,

материнское слово дождя в летний день,

безмятежно тогда мы должны

о любви любимым сказать

и неспешно тогда мы должны

со славою славных почтить

16.11.2018, пятница, Куньмин

Юй Цзянь

Перевод Галины Стручалиной

[1] «Кровь мира» – название поэмы Ло Ихэ (прим. перев.).

[2] Известные современные поэты, вошедшие в литературу как авангардисты; при этом Хань Дун и Юй Цзянь относились к так называемым «народникам», а Си Чуань – к оппозиционному направлению «интеллектуалов». Си Чуань, кроме того, был университетским товарищем Ло Ихэ (их троих, вместе с поэтом Хай-цзы, называли «тремя мушкетёрами»). В 1984 Хань Дун и Юй Цзянь основали группу и журнал «Они», которые, как и журнал «Сегодня», бросали вызов официальным изданиям (прим. перев.).

[3] Перевод Сергея Петрова (прим. перев.)

[4] Будущий профессор Пекинского университета, антрополог; соавтор Юй Цзяня в его документальных проектах (прим. перев.).

[5] Журнал, издававшийся до Культурной революции, а затем возобновивший издание с 1977-1978гг. Знакомил китайских читателей с зарубежной литературой (прим. перев.).

[6] Юго-западная провинция Юньнань, откуда сам автор эссе родом, многонациональна, там, помимо этнических китайцев, традиционно проживают такие малые народности как: дайцы, и, мяо, чжуаны, наси палаунг и мн. др. (прим. перев.).

[7] Юго-западный Объединённый университет возник в 1938 году, когда университеты Пекинский, Нанкайский и Цинхуа временно объединились в Куньмине, покинув захваченный японцами север страны. После возвращения университетов в родные города в 1946 году в Куньмине остался только Педагогический институт, ставший впоследствии университетом. Образ студентов Объединенного университета – образ патриотично настроенной, верной высоким идеалам молодежи (прим. перев.)

[8] Ло Ихэ, находясь вечером 13 мая 1989 г. близ площади Тяньаньмэнь с женой и друзьями и наблюдая студенческие волнения, неожиданно почувствовал себя плохо и потерял сознание. На машине скорой помощи он был доставлен в больницу, где диагностировали инсульт. Так и не придя в сознание, поэт скончался 31 мая, ему было 28 лет (прим. перев.).

[9] Поэт древности, 340—278 до н. э., считается первым известным поэтом-лириком Китая (прим. перев.)..

[10] Речь о поэтах из Общества созидания (ассоциации «Творчество», основанной в 1921 году) (прим. перев.).

[11] Отсылка к французским поэтам-парнасцам и аллюзии на традиционное для китайских поэтов эскейперство, добровольную или вынужденную жизнь в уединении, бегство от несовершенного мира в горы (прим. перев.).

[12] Себя и своих единомышленников Юй Цзянь относит к поэтам «третьего поколения», которое противостоит как «туманным» семидесятникам, так и «посттуманным» поэтам (прим. перев.).

.

[13] Основанный в 1978 году, «Сегодня» был первым неофициальным литературным журналом в Китайской Народной Республике с 1950-х годов. В восьмидесятые закрыт, в девяностые возрожден за границей (прим. перев.).

[14] В поэзии Хай-цзы образ сестры (姐姐) связан с образом земли, Родины (прим. перев.).

[15] Понятие о справедливости, правильном соответствии (формы – содержанию, человека – моральным принципам и долгу, лидера страны – её национальным интересам, и т.п.). Этическое понятие «И» (справедливость, долг) культивировалось в Китае с древних времен. О единстве знания и действия как трактовке понятия «И» говорится в трудах конфуцианцев (прим. перев.).

[16] Хай-цзы покончил жизнь самоубийством в марте 1989г., широкую известность его поэзия получила уже после смерти автора (прим. перев.). Ло Ихэ как друг, редактор и издатель был первым, кто сразу же стал заниматься поэтическим наследием Хай-цзы.

[17] Джорджо Агамбен, итальянский философ, автор работы «Homo Sacer. Суверенная власть и голая жизнь» (1995) (прим. перев.)

[18] Речь об ассоциации «Творчество», созданной Го Мо-жо в 1921 году (прим. перев.).

[19] Литературное объединение 1928-1933гг (прим. перев.).

[20] Георг Тракль, австрийский поэт (прим. перев.)

[21] перевод цитируется по: Чэнь Цзы-ан, «Песня о восхождении на Юйчжоускую башню», пер. Л.З. Эйдлина. Поэзия эпохи Тан (VII—X вв.): Пер. с кит./Ред. кол. Л. Делюсин, Т. Редько, В. Сорокин и др.; Сост. и вступ. статья Л. Эйдлина.— М.: Худож. лит., 1987.— С. 35.

[22] аллюзия на основные вопросы философии и картину Поля Гогена «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идём?» (прим. перев.)

[23] Итальянский миссионер-иезуит, математик, астроном, картограф, переводчик (1552-1610). Тридцать лет провел в Китае, был одним из первых, кто установил постоянные культурнее контакты между европейским и китайским обществом, в то время находившемся в самоизоляции по отношению к Западу (прим. перев.).

[24] перевод цитируется по: М. Хайдеггер. Гёльдерлин и сущность поэзии, пер и прим. А.В. Чусова // Логос. Философско-литературный журнал. Вып. 1. М., 1991, С. 37-47. (прим. перев.)

[25] Имеется в виду высказывание Конфуция (прим. перев.).

[26] Цитата из эссе Ло Ихэ 《海子生涯》 («Дело Хай-цзы») (прим. перев.)

[27] Перевод Н.Ф. Болдырева, цитируется по: Хайдеггер М. О поэтах и поэзии: Гёльдерлин, Рильке, Тракль. – Водолей, 2017 (прим. перев.)

[28] Аллюзия на одноименный роман Милана Кундеры (прим. перев.).

[29] Отсылка к одному из высказываний Конфуция, касающемуся установления соответствия между наименованиями и сутью вещей (прим. перев.).

[30] Чжан Цянь (?-114 г.до н.э.) - выдающийся дипломат, путешественник эпохи Хань, по одной из легенд, путешествуя на тростниковом плоту в поисках устья реки, сам не заметил, как попал в Небесную реку – Млечный путь.