Два рассказа

Никогда не женись!

– Вы выкрутили мне руку! – возмущённо воскликнула женщина.

От удивления я раскрыл рот.

Генка подошёл, хлопнул по плечу и сказал:

– Пойдём!

Мы прыгнули в лодку и поплыли прочь.

– Чему ты удивляешься? – спросил он, поскрипывая вёслами. – Кто тебя просил её вытаскивать?

– Так утонула бы!

– Ты видел глаза её мужа? Он, наверное, надеялся, что наконец-то от неё избавится, – хмыкнул Генка, – а ты своим неосмотрительным поступком разрушил его жизнь.

– А, чёрт с ними, – сказал я, стягивая рубашку. – Давай загорать.

– Хочешь совета старого, опытного человека? – спросил Генка. – Никогда не женись!

– Почему?

– Почему? Каждый раз, когда тебе эта бредовая мысль придёт в голову, вспоминай печальные глаза мужа нашей утопленницы. Я вот – неоднократно не был женат.

– Ну, Генка, ты, прям, баловень фортуны! Как это тебе удалось дожить до таких преклонных лет, обойдя мириады соблазнов.

– Ты, юноша, не смейся. Вот выйдешь лет через сто из комсомольского возраста, тогда поговорим.

– Боюсь, через сто лет меня будут интересовать совершенно другие проблемы.

– Тоже правда, – согласился он. – Ну, слушай.

Первый раз я чуть было не женился, когда мне стукнуло семнадцать. Поступал на исторический и срезался на экзамене по моей любимой истории.

– Как это тебе удалось?

– Перепутал варягов с греками, а очередной съезд партии с внеочередным пленумом ЦК, – усмехнулся Генка. – Вышел на улицу, сел на скамейку и стал думать, как жить дальше. Тут подходит девчонка, тоже пару схлопотала. Садится рядом и начинает реветь.

«Чего ревёшь?» – спрашиваю. «Ой, – рыдает, – год потеряла. Теперь придётся идти почтальоншей работать». «Делов-то! – говорю. – Через год поступишь. А меня за это время в армию заметут, так что следующий шанс учиться представится нескоро». Она плакать тут же перестала. Наверное, её поражение представилось ей чуть ли не победой. Потом подумала и опять заплакала.

«Чего ревёшь?» – опять спрашиваю. «Тебя жалко», – говорит. Вдруг её лицо осветилось мыслью, и она мне так серьёзно и сочувственно говорит: «Ты, парень, женись. Они женатых в армию не забирают». «На ком?» – спрашиваю. Она опять задумалась, внимательно так меня оглядела и говорит: «На мне». Я тоже внимательно её оглядел и подумал: «Столько в ней эмоций и перемен настроения – лучше уж в армию».

– Генка, откуда столько мудрости в 17 лет? Тебя после этого, наверное, стали величать Геннадий Премудрый? – предположил я.

– Не стали. Потому что я этот эпизод моей жизни не предал гласности.

– Отслужил я в армии, – продолжил он, – и решил в институт не поступать. Пять лет изучать научные коммунизмы да политэкономии социализма – поневоле придурком станешь. Да и на стипендию сильно не разгуляешься.

Устроился в шарашку топографом. 20 дней в поле с теодолитом, потом 10 выходных. Да и платят неплохо. Зарплата плюс полевые.

Тут лето наступило. Я решил свои десять выходных провести на море. До Одессы поездом – три часа. Ещё час на автобусе, подальше от суеты. Разбил палатку на пляже – лепота. Пограничники, правда, по вечерам наезжали, боялись, что я в Турцию уплыву. Но обошлось.

Неподалёку – турбаза. Я туда на танцульки ходил. Познакомился там с Оксаной. Оказалось, что она в Одессе на историческом учится, на четвёртый курс перешла.

«Надо же, – думаю. – Если бы тогда на экзамене не срезался, и я бы сейчас на четвёртый перешёл».

После танцев пошёл её провожать.

– Небось, об истории всю дорогу беседовали? – подколол я Генку.

– Да нет, скорее о литературе. Оказалось, что мы оба любим Экзюпери и Моэма.

– При таком редкостном совпадении тебе не оставалось ничего, как жениться.

– Ну, не сразу же. Закончились мои десять выходных дней, уехал в поле. Днём бегал с теодолитом, а вечером писал письма. Вроде бы Оксане, а скорее, самому себе.

– Так ты на ком собирался жениться, на Оксане или на самом себе? – задал я дурацкий вопрос.

– Да ни на ком я не собирался. Тут опять мои десять выходных подоспели. Только вытащил из почтового ящика пачку писем от Оксаны, как вот уже она сама в дверь звонит. Ну а что, суббота, и ехать из Одессы на поезде всего-то три часа.

А дальше: «Здравствуй, я всю жизнь искала такого, как ты, а попадались одни скоты. Вся моя жизнь – одиночество и разочарование». Одним словом, давай поженимся, или я потеряю веру в человечество.

Я почувствовал себя прямо-таки Иисусом Христом, должным принять на себя все человеческие грехи. Категории-то высокие: потеря веры не в меня, убогого, а в человечество.

– Ну и как же, Сын Божий, свершил ты свой подвиг?

– Жалко мне её стало. «Ну что ж, – говорю, – давай поженимся».

– Что вот так сразу?

– Ну, не сразу. Поехали мы в Одессу к её родителям. Они, как я понял, люди состоятельные. Квартира большая, хорошей мебелью уставленная. Я таких и не видел раньше.

Отец её мне говорит: «Я для Оксаночки ничего не пожалею. Куплю вам кооперативную квартиру. Тебе работу хорошую найду – никаких командировок – будешь, как сыр в масле кататься».

Пошли в ЗАГС, подали заявление. Свадьба через месяц. Закончились мои выходные, я домой, в поле уехал. Бегаю с теодолитом, а на сердце тяжесть. Как начинаю размышлять, всё вроде правильно: и Оксану от потери веры в человечество спас, и родители её довольны, и с жизнью кочевой покончу. А тяжесть не проходит.

Надел я свой единственный костюм, поехал в Одессу жениться. Папаша Оксанин посмотрел на него, спросил размер, сказал, что завтра мне другой принесут. Я разозлился. «Нет», – говорю, – буду жениться только в этом». Папаша смерил меня взглядом, но спорить не стал.

Подкатили утром две «Чайки» с куклами на бамперах. Оксана с родителями сели в одну, я – в другую.

Иисус – тот отца просил чашу пронести мимо. А мне, связанному словом и пригвождённому к моральному постулату, кого было просить?

– Водителя. Надо было сказать ему: «Дарагой! Нэ нужна в ЗАГС! Давай лучшэ на пляж поедем!» – попытался пошутить я.

– Вот-вот, – усмехнулся Генка. – Но пока собирался я это ему сказать, приехали в ЗАГС. Мендельсон из динамиков гремит, члены Политбюро, что твои апостолы, со стен глядят. Тётка хорошо поставленным голосом злорадно так сообщает, что семья – ячейка общества строителей коммунизма. И такое ощущение, что всё это не со мной. Сейчас проснусь, а в углу теодолит валяется. Но никак проснуться не могу.

Тётка речугу закончила и спрашивает: «Согласны ли Вы, Белов Геннадий Олегович, взять в жёны Иванчук Оксану Анатольевну?» Я киваю головой и говорю: «Нет!»

Тут вдруг так тихо стало, и только Мендельсон льётся. Тётка свой вопрос повторяет. Я опять киваю, а потом говорю: «Нет!» В зале начинается тихое помешательство. Все глаза на меня вылупили, а я и сам не понимаю, что происходит, и продолжаю убеждать себя в том, что это мне снится. Наконец, кто-то догадался музыку выключить, и я почувствовал, что голова гудит от пощёчины Оксаны и криков «Подлец!».

Очнулся я в поезде, когда вдруг увидел цветок у меня в петлице. Не удалось Христом стать – чаша была пронесена мимо.

– Генка, подари эту историю какому-нибудь индийскому сценаристу, – предложил я. – Он снимет многосерийный фильм со счастливым концом, где на вокзале тебя уже встречает тётка из одесского ЗАГСА, ты мотаешь головой и радостно говоришь: «Да!», а все люди на платформе начинают петь и танцевать.

– То есть ты считаешь, что конец несчастливый? Лучше было бы, если бы после года семейной жизни она потеряла веру не только в человечество, но и во всю вселенную?

– Разочарование – дитя иллюзии, а иллюзия – дитя инфантилизма, – поделился я своими наблюдениями.

– Я недавно прочёл двухтомник Мигеля де Унамуно, так он утверждал, что любовь — дитя иллюзии и одновременно мать разочарования.

– Следовательно, разочарование – внук иллюзии, – быстро просчитал я. – У Унамуно путь к разочарованию вдвое длиннее, чем у меня.

– Повесь на заборе объявление, – посоветовал Генка. – «Укажу короткий путь к разочарованию». Толпы жаждущих будут тебе звонить с утра до вечера.

– У меня ж телефона нет, – скромно отказался я. – Суши вёсла, моя очередь грести.

– Значит, ты считаешь, что разочарование, это дитя не любви, а иллюзии? – задумчиво спросил Генка, устроившись на корме.

– Ну, если любовь – не иллюзия, – осторожно ответил я.

– Тогда послушай, что было дальше. Прошли недели две, я делал топографическую съёмку в каком-то колхозе. Вдруг вижу через теодолит: по дороге между холмами чёрная Волга едет. Вверх колёсами, естественно, потому что в теодолите всё вверх ногами. Заказчики что-ли пожаловали?

Подъезжает Волга поближе, вижу одесские номера на ней. Выходят из машины два амбала и идут ко мне. Ну всё, думаю, Геннадий Олегович, смерть Ваша пришла. Судорожно прикидываю, что бы потяжелее в руки взять, и, как назло, ничего рядом нет.

Подходят, спрашивают: «Ты Геннадий?» «Ну, я». «Письмо тебе».

Взял конверт, стою, жду. «Чего не читаешь?» – спрашивают. «Успею», – говорю и жду, что сейчас один из них скажет: «Не успеешь!» Они пожали плечами, повернулись, сели в машину и уехали.

Плюхнулся я на землю, открыл конверт, читаю Оксанино письмо. Пишет, что думала, что я и впредь все её желания безропотно исполнять буду, и поэтому, хоть и нравился я ей, а всё же за слабость характера она меня слегка презирала. А тут вдруг оказалось, что вовсе я не белый и пушистый, а своенравный и клыкастый. И вот теперь-то она в меня и в самом деле влюбилась.

– Просила вернуться? – спросил я.

– Да нет, в том-то и дело, что ничего не просила.

– А дальше что?

– Ничего. Больше я её никогда не видел и писем не получал.

– Не жалеешь?

– Не знаю, – ответил Генка.

Лодка тихо шла по воде, рассекая волны, накатываемые непонятно откуда взявшимся ветром.

– Но два раза всё-таки не тянет на гордое «неоднократно», – заметил я.

– Ты о чём?

– Ты сказал, что неоднократно не был женат.

– А, действительно неоднократно. Может потому, что выбирали меня, а не я выбирал.

Роман с Оксаной надолго отбил у меня желание знакомиться с представительницами прекрасного пола, но каждое «надолго» имеет свой предел.

Прошло какое-то время, как сказал бы профессиональный рассказчик. Наступило лето, а с ним и мой отпуск, и решил я сплавиться на каноэ по реке Великой.

– По Волге что ли? – не понял я.

– Нет, по Великой. Это река в Псковской области. Начинается как речушка с многочисленными порогами, а заканчивает течение в Псковско-Чудском озере.

Я приехал к самому началу похода, то есть на два дня позже, чем остальные. И она приехала в лагерь в тот же день. Все экипажи были уже сформированы, и мы с ней, естественно, образовали последний. Я был капитаном, а она – матросом, сидевшим ближе к корме, и размахивающим веслом в соответствии с командами капитана.

– Везуха тебе, Генка! Не успел приехать и сразу выбился в начальники, – хмыкнул я.

– На второй день похода была наша очередь дежурить. Встали пораньше, чтобы приготовить завтрак для всей группы. Пока я развёл костёр и принёс воды с речки, мой матрос Надежда разложила на траве котелки, миски, ложки и прочий инвентарь.

Вода закипела быстро. «Чего ждёшь? Пора засыпать крупу», – говорю. И тут она спокойно так отвечает, что мешок с крупой она случайно забыла, когда мы отправились в поход.

Будить ребят и спрашивать, у кого есть крупа, не хотелось. Я схватил ведро и лопатку и побежал к колхозному полю. Никого в такую рань там ещё не было. Быстро нарыл картошки, побежал назад.

«Чистить времени уже нет, – прикинул я. – В мундирах будем варить».

Надежда насупилась, потом посмотрела на меня суровым взором и изрекла: «Статья 96-ая уголовного кодекса РСФСР – мелкое хищение государственного или общественного имущества. Наказывается лишением свободы на срок до одного года или исправительными работами на тот же срок».

«А соучастие?» – спрашиваю. «Тем же». «Ну, считай, – говорю, – что твои исправительные работы уже начались».

На третий день похода появились пороги. Поначалу вроде бы всё нормально было. Потом две лодки перевернулись, а та, что шла перед нами, на камень села. Ребята в ней пробовали каноэ раскачивать, чтобы с места сдвинуть, потом попытались оттолкнуться от близлежащих камней вёслами, но безрезультатно. Пришлось им из лодки вылезти и руками её стаскивать. Речка в том месте неглубокая, но камни острые, царапины долго не заживали.

Инструктор дал команду всем причалить к берегу и лодки обносить по суше. И тут мой матрос Надежда вдруг говорит: «Не для того я свои трудовые денежки на путёвку потратила, чтобы я лодку таскала, а не она меня!»

Короче, сделали мы вид, что команды не слышали, и поплыли. Где-то подтабанили, где-то на ходу вёслами от камней оттолкнулись, но пороги проскочили. Потом, когда я уже хорошо научился лодкой управлять, понял, что повезло нам сильно.

Причалили, каноэ на берег вытащили, сидим, ждём группу.

«Скоро появятся наши обносильщики с песней “Всё перекаты да перекаты”, послать бы их по адресу», – говорит Надежда. «Откуда ты знаешь?» «Спорим?» «На что?» «Если я выиграю, то я буду капитаном, а ты – матросом». «А если проиграешь?» «Тогда я тебя поцелую».

– И что, ты согласился? – спросил я у Генки.

– Согласился.

– Сменял право первородства на чечевичный поцелуй! – возмутился я.

– Не сменял, а проиграл. Из-за поворота реки послышалось: «Всё перекаты да перекаты…», а потом показались каноэ, плывущие на плечах наших бурлаков.

– Ну и как ты пережил понижение в звании?

– Спокойно. Надежда действительно по жизни была капитаном. Двадцать дней пролетели быстро. Сосны, небо, пьянящий воздух – и всё это на фоне её глаз, губ, рук. В последний вечер Игорь, парень из нашей группы, снял кеды и со словами: «Больше не пригодятся» кинул их в костёр.

– Тут опытный рассказчик завершил бы так: «и все последовали его примеру», – вставил я свои пять копеек.

– Да нет. Каждый прощался с походом по-своему.

Утром я посадил Надежду на поезд, следующий в Москву.

«Приезжай ко мне», – сказала она, высунувшись из окна. «Зачем?» «Табанить будешь!»

Генка замолчал, сосредоточившись на невидимой мне точке.

– А дальше что? – прервал я затянувшуюся паузу. – Приехал к ней или начали переписываться?

– Ни то и ни другое. Вернулся я к своему любимому теодолиту и решил, что писать Наде не буду. Достаточно мне истории с Оксаной.

– И всё?

– Нет, не всё. Прошёл год. Мой начальник партии должен был в августе ехать на курсы повышения квалификации, но ушёл в запой, и взамен послали меня.

– Постой, Генка, – перебил я. – Ты тут такие крамольные вещи рассказываешь, что уши торчком встают и руки чешутся донос накропать. Я, конечно, в курсе, что начальник нашей партии выпить не дурак, но чтоб в запой!

– Да ладно, – досадливо отмахнулся он, – ты разве не знаешь, что инженеры и экономисты работают в отделах и группах, а геологи и топографы – в партиях?

И вот еду я на целый месяц на эти самые курсы, и не куда-нибудь, а как ты, наверное, уже догадался, в Москву. Лежу на верхней полке вагона и думаю: «Позвонить Наде или нет? Год прошёл. Чего раздувать потухший костёр?».

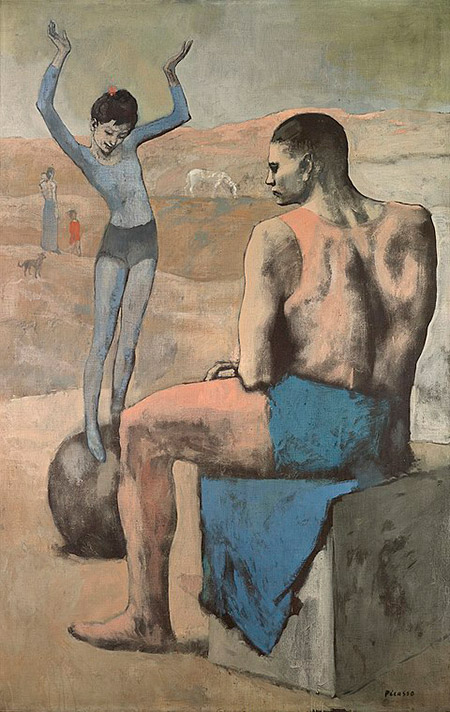

В первый же выходной, уклонившись от коллективного похода в зоопарк, отправился я в Пушкинский музей. Давно мечтал посмотреть ранние голубые полотна Пикассо. Стою около картины «Портрет поэта Сабартеса» и думаю о жизни, об одиночестве, о словах художника: «Жизнь продлевают только работа и женщины».

«Работа? Тут всё ясно. Работу нужно менять – осточертело прикидываться топографом. А женщины? Одна из них уж очень пристально смотрит на меня и идёт навстречу».

«Работа? Тут всё ясно. Работу нужно менять – осточертело прикидываться топографом. А женщины? Одна из них уж очень пристально смотрит на меня и идёт навстречу».

«Вот ты и приехал! – говорит. – Правильное место выбрал, чтобы меня найти». «Товарищ капитан, матрос Геннадий по Вашему приказанию прибыл. Разрешите табанить?». «Не разрешаю! Где же Вы, матрос Геннадий, столько времени отсутствовали?». «В самоволку ходил, Ваше Превосходительство». «А я за время Вашей самоволки замуж вышла». Стоим, смотрим друг на друга, улыбаемся, а в глазах слёзы.

«Будь счастлива!» – говорю, и покидаю Пикассо, Надежду, музей, Москву, август.

Генка вздохнул и замолчал.

– Не жалеешь? – осторожно спросил я.

– Не знаю. Суши вёсла. Давай купаться.

Он спрыгнул с лодки и поплыл в сторону заходящего солнца, одновременно вскидывая обе руки в мощном рывке.

Времена года

– Почему они всё время передают по радио «Времена года»? – спросил он.

– Тебе кажется, – ответила она. – Я выключила радио, когда пришла.

– Да нет, неужели ты не слышишь: это же Вивальди – концерт № 1 ми мажор «Весна».

– А ты помнишь, с чего начиналась весна, когда мы были детьми? – спросил он.

– С синих пролесок. Мы называли их подснежниками, потому что они пробивались сквозь снег, а настоящие белые подснежники у нас не росли, – ответила она. – Мы спускались в овраг, рядом с автобусной остановкой, ноги скользили, и я очень старалась не упасть, потому что снега было мало, а грязи много.

– А для меня весна начиналась со звона мяча, который мы гоняли на небольшой вытоптанной полянке. Мяч был резиновый, синий, как твои пролески. Мы считали его футбольным, потому что настоящего, кожаного, ни у кого не было. Полянка была на горке, и к ней с двух сторон примыкали горбатые улицы, и если мяч попадал на одну из них, и на его пути не встречалось какое-то препятствие в виде ямы или камня, то бежать за ним приходилось до самого низа, а это было метров триста или четыреста. На обратном пути сил бежать уже не было, и я плёлся в гору тяжело дыша, а пацаны уже орали: «Давай, малый, быстрее! Сколько тебя ждать можно?»

– А почему именно тебе приходилось бежать за мячом?

– Ну, во-первых, я был самым младшим. А, во-вторых, это был мой мяч. Только из-за него они меня и брали играть.

– Я тоже была самой младшей. Старшей сестре приходилось брать меня с собой, когда она с подругами шла за подснежниками, потому что я отказывалась оставаться одна дома.

– А ты помнишь, с чего начиналась весна у наших родителей?

– Моя мама мыла окна. Ну и мы с сестрой вместе с ней. Брались старые газеты, которые противно скрипели, когда мы быстро-быстро водили ими по мокрому стеклу. Мы жили на четвёртом этаже, и я старалась не смотреть вниз, чтобы голова не закружилась.

– Моя мама мыла окна. Ну и мы с сестрой вместе с ней. Брались старые газеты, которые противно скрипели, когда мы быстро-быстро водили ими по мокрому стеклу. Мы жили на четвёртом этаже, и я старалась не смотреть вниз, чтобы голова не закружилась.

– А мы жили, как тогда говорили, «на земле». Перед домом была небольшая грядка. Отец вскапывал её, а мама сажала редиску, лук и рассаду помидоров, которую ещё зимой выращивали дома в ящиках, что стояли на подоконниках. Папа подстригал кусты смородины, а я клал веточки в банку с водой, и из набухших почек выскакивали зелёные клейкие листочки.

– А потом наступало лето, – сказала она.

– Лето, – повторил он. – Мама брала на работе путёвку в заводской пансионат, и мы уже в начале июня ехали на Чёрное море. Все старались на море ездить в июле или августе, потому что в июне бывало прохладно, шли дожди и море было холодное, но родителей устраивало, что на пляже было много свободного места и очереди в столовую были не такие длинные. Даже не в самую солнечную погоду я покрывался загаром, но не бронзовым, а красным, и кожа слезала несколько раз. Спина очень чесалась, и мама мазала её сметаной. А ещё можно было помыть пол в комнате холодной водой и лечь голой спиной на него, но уже через несколько минут пол становился тёплым, и спина всё равно продолжала гореть.

– А я всё лето проводила дома. Валялась на диване с книжкой. В младших классах я ездила в пионерский лагерь, но однажды девчонки из нашего отряда сказали, что не будут со мной играть, потому что я жидовка. Я опешила, а Оля выпалила:

– Вы, жиды, жадные и грязные!

– И во время войны не воевали, а сидели в Ташкенте! – заявила Таня.

– Как это не воевали? – растерялась я. – У меня папа воевал, и мой дядя Петя тоже воевал. У них ордена и медали есть.

– Ор-р-рдена, – передразнила меня Таня. – Купили на барахолке.

– У папы и военные фотографии есть.

– И фотографии купили. Это вы умеете, – сказала Оля.

– Уже давно коммунизм был бы, если бы не жиды! – добавила подошедшая Тамара.

Я заплакала и побежала к вожатой Надежде Ивановне.

– Они тебя били?

– Нет.

– Ну, тогда не жалуйся.

Мне было очень обидно, и я пошла к начальнику лагеря, Якову Давыдовичу. У него не было одной руки, и рукав был заткнут за пояс. Он выслушал, вздохнул, погладил меня по голове и сказал:

– Ты старайся не обращать внимания. Дураков много, что с ними спорить!

Через два дня был выходной, приехала мама, и я упросила её забрать меня домой. С тех пор я в пионерские лагеря больше не ездила. Лето тянулось долго, и я радовалась наступлению осени. Новые учебники так замечательно пахли, и мне хотелось учиться и скорее стать взрослой.

– Надо было бы тебе встретится сейчас с этим начальником пионерского лагеря. Узнать, как его жизнь сложилась, – сказал он.

– Ну что ты! Столько лет прошло. Он давно умер – он же поколения наших родителей.

– Всё-то ты знаешь! – снисходительно усмехнулся он.

– А я не радовался наступлению осени. Заканчивалась вольная жизнь, и в школу идти мне совсем не хотелось, ни в обычную, ни в музыкальную. Мы с пацанами промышляли молодые орехи, сбивая их с деревьев палками и камнями, и наши руки от их зелёной кожуры становились коричнево-чёрными. Никогда в жизни я не ел ничего вкуснее молодых орехов!

– А потом наступала зима, – сказала она.

– Зима, обычно, никак не могла начаться. Уже декабрь на календаре, а всё осень, грязь, дожди. Я шёл утром в школу, было ещё темно и лил холодный дождь, а я мечтал о том, чтобы поскорее выпал снег и можно было кататься на санках, потому что рядом с той небольшой полянкой, на которой мы играли в футбол, были две крутые длинные улицы, которые становились замечательными горками, и я мчался, прищурив глаза, потому что колючий снег из-под полозьев летел в лицо.

– А я зимой выращивала зелёный лук. Брала баночки из-под майонеза, наливала в них воду, вырезала в картонке кружочки, клала их на банки и сажала туда луковицы. Луковицы пускали длинные тонкие белые корни, похожие на бороды мудрых старцев из сказок, а из верхушек проклёвывались зелёные листья, которые очень вкусно было положить рядочком на намазанный маслом хлеб. А ещё я каждый вечер отрывала листок календаря, висевшего на стенке, и считала, сколько дней осталось до 1-го марта.

– А ты помнишь, с чего начиналась весна, когда мы были детьми? – взволнованно спросил он.

– А ты помнишь, с чего начиналась весна, когда мы были детьми? – взволнованно спросил он.

– С синих пролесок. Но мы уже говорили об этом. Поправить тебе подушку?

– Не надо. Скоро придёт сиделка.

– Раньше ты называл её «больничница».

Иллюстрации: картины Пабло Пикассо.

© Илья Журбинский, 2023.

© 45-я параллель, 2023.