№ 11 (179) от 11 апреля 2011 года

Исключительный оптимист: двадцать лет спустя

Этого человека знает весь русскоязычный мир. О нём часто пишут, говорят, передачи с его участием «крутят» в теле- и радиоэфирах, но он редко вживую появляется на публике, избегая тусовок и праздных сборищ, поскольку он дорожит своим временем. Он – Поэт! А ещё – драматург, прозаик и шансонье. Его талант многогранен.

Этого человека знает весь русскоязычный мир. О нём часто пишут, говорят, передачи с его участием «крутят» в теле- и радиоэфирах, но он редко вживую появляется на публике, избегая тусовок и праздных сборищ, поскольку он дорожит своим временем. Он – Поэт! А ещё – драматург, прозаик и шансонье. Его талант многогранен.

Прежде чем разместить на страницах интернет-альманаха своё интервью, долго размышлял: а не дать ли и то, первое, опубликованное в сентябре 1991 года в нашем печатном издании «45-я параллель», сделанное другим журналистом? И потом: а будет ли кто внимательно читать сей фолиант? Не начнут ли перепрыгивать мышкой с пятого на десятое? И всё же решил – надо давать! Кому интересно – тот дочитает. А уж если нет, то извините. Чашу весов перетянул ответ героя на последний вопрос, заданный ему двадцать лет назад.

Конечно, сегодня ответы в первом интервью могли прозвучать несколько иначе: сместились бы акценты, оказались добавленными или убранными некоторые детали, прозвучали бы другие имена. Но, извините за некий элемент нахальства, предполагаю, что именно этот человек оставил бы 95 процентов прежнего текста! Он прекрасно знает, что такое живой аромат эпохи. Правда, сам я не согласен с редакционной «шапкой». На мой взгляд, в ней доминирует… журналистское пижонство.

Итак, вот он – текст! Дословный, нетронутый. Дышите и наслаждайтесь!

Давайте кимить, не юля

Самые популярные, но далеко не самые лучшие песни Юлия Кима (тогда ещё не по собственной воле заточённого в псевдоним «Михайлов») звучали залихватски-грустно – в фильме «Бумбараш».

Ныне его самые лучшие (заветные!) баллады размножены на дисках и магнитофонах. Тихий Ким звучит всё громче (в смысле расширения аудитории). На интервью же идёт по-прежнему неохотно. Быть может, «раскрутить» молчаливого в миру поэта удалось и потому, что первоосновой вопросов послужила анкета, составленная во время оно самим Фёдором Михайловичем Достоевским.

– Какую черту своего характера Вы считаете главной?

– Добросовестность. Я никогда не опаздываю к назначенному времени.

– Ваше любимое занятие?

– Сочинительство и путешествия. Это как раз то, что наполняет мою жизнь. Сочинительство и путешествия по новым местам со старыми друзьями. Но и по старым местам тоже. В отличие от немалого числа людей, которые считают, что в места юности возвращаться нельзя, у меня это не так. В этом году я снова – в который уж раз! – собираюсь на Камчатку. Я проработал там всего три года, но это осталось на всю жизнь. Можно сказать так: я всё время туда хочу.

– А занятия-развлечения, которые можно считать отвлечением?

– Детектив в книге или в телевизоре. Что называется «глаз почесать»... Но поскольку я сразу всё забываю, то достаточно иметь пять томов Чейза, чтобы перечитывать их всю жизнь.

– Ваше отношение к ничегонеделанью?

– Ваше отношение к ничегонеделанью?

– Видите ли, когда Пушкин говорил: «и фар ниенте – мой закон», он не имел в виду растительное существование. Его лень всегда была настолько наполнена плодотворными размышлениями или переживаниями, что это никак не назовёшь ничегонеделаньем.

– Было ли какое-то историческое событие, которое поразило Вас как личное происшествие?

– Было. Я очень хорошо помню октябрь 1962 года, когда представление о том, что атомная война может начаться завтра, поразило меня, как событие совершенно личное. Это Карибский кризис, Хрущёв, ракеты на Кубе… Я отлично помню, как я шёл по проспекту Мира… И в какой-то момент, глядя на яркий, даже резко яркий закат, я вдруг почувствовал, что может быть, я всё это вижу в последний раз. Абсолютно реальное впечатление. Правда, это быстро прошло, но переживание было мгновенным, пронзительным и совершенно подлинным. За ним стояла самая настоящая историческая реальность. Это я хорошо помню.

И ещё, конечно, Афганистан. Как только наши войска вошли в Афганистан – я это очень долго и тяжело переживал… И до сих пор мучаюсь стыдом, что не нашёл в себе силы выступить против этого.

– Ваше отношение к смерти?

– Я понимаю этот вопрос… Когда я думаю, что немало художников думали о смерти, предчувствовали её, даже пророчили себе – я сразу вспоминаю своего любимого поэта Давида Самойлова. Давид размышлял о смерти лет, наверное, с пятидесяти. Как мы подшучивали (разумеется, ласково): Давид уже который год прощается с жизнью. Но у него это было не кокетство и не спекуляция, а это были глубокие размышления. При всём при этом колоссальное жизнелюбие во всём, что он думал, писал, делал, говорил – в том, как он жил…

У меня когда-то был набросок стихотворения, сюжет которого был таков: если смерть наступает в пятьдесят лет – все удивляются, в шестьдесят – это более или менее естественно, ну а в семьдесят – вроде бы уже пора. А действительность эту логику всё время опровергает: «Уже который год идёт бомбёжка по всем возрастам, без всякого разбора…» И это настраивает на фаталистическое отношение к смерти – когда она будет – она будет.

– Вы верите в судьбу?

– Что касается судьбы, которая всем распоряжается – то нет. Вы знаете, у меня есть одно любимое суеверие, которое я себе охотно прощаю. Кто-то мне сказал, что моё «оккультное» число – восемь. И я инстинктивно на него опираюсь, кружусь вокруг него.

– Например?

– Ну, например, когда что-нибудь покупаю. Допустим, цветы.

– Вернёмся к истории. Было ли в ней событие, о котором Вы искренне сожалеете?

– Мне легче всего обратиться к истории моего Отечества, и таких событий я могу назвать очень много. В настоящее время я чрезвычайно сожалею о том, что мы никак не могли отдать землю крестьянам. Я переживаю это как личную обиду. Да, у меня личная обида: да что же это такое? Вьетнам уже всё сделал! Сохранив все свои коммунистические структуры, Вьетнам отдал землю своим крестьянам. А у нас все структуры трещат по швам, а землю народу не отдают! Да что же это такое!

– А возьмёт ли народ?

– Не надо, не надо… Я разговаривал и со Стреляным, и с Селюниным, и с теми, кто объездил всю нашу провинциальную глубь. Все они говорят: народ возьмёт. Вы понимаете, я видел, как работают русские люди в возрасте от 18 до 40 лет (была такая бригада на путине лосося), – как они работают за настоящие деньги. И работают прекрасно: ни пьянства, ни хулиганства, ни равнодушия.

И то же самое будет по всей «стране великой»… Ну, может быть, какой-то процент есть, он всегда был… Никто не считал, сколько было бездельников и лентяев в 1861 году?!

– А, в принципе, Вы – оптимист или пессимист?

– Я – исключительный оптимист. И меня всё время удивляет: почему это все хватаются за голову и кричат: «Завтра – катастрофа! Завтра – катастрофа!» Причём, заметьте, кричат уже три-четыре года. Если не будет сделано то-то и то-то – будет хаос и «совершенно непредсказуемые последствия». И мы не можем даже вообразить эти последствия вот уже три года! «Апокалипсис на пороге!» – это я прочитал в январе прошлого года. И всё это время Апокалипсис на пороге и на пороге…

Как будто у нас не было голода 22-го, не было 37-го года… Я сам прекрасно помню послевоенный голод. Сейчас постоянно читаю «Дневник» Чуковского… Тогда все жили очень плохо – в самом простом, примитивном значении этого слова. Жутко плохо. И все думали: Апокалипсис – ещё впереди. Я понимаю, что всё относительно, но всё-таки тогда была какая-то абсолютная нищета, абсолютный ужас!

– А может быть у тех, кто пугает или предостерегает, есть какие-то тактические соображения?

– Нет-нет… Это очень естественное чувство у очень многих людей. Это чувство я объясняю, не тактикой, а нормальной боязнью нового. Действительно, присутствует это чувство ужаса и страха перед грозящей катастрофой, если не сделать то-то и то-то… А пишут эти статьи хорошие, умные люди.

– А у вас есть какой-то рецепт, как выжить? Кроме того, чтобы отдать землю крестьянам…

– Ни малейшего. У меня есть доверие и надежда. Я – человек, занимающийся словом, стараюсь вникать в то, что и как говорят наши умные люди. Вначале я поддался всеобщему восторгу и кинулся самым серьёзным образом осваивать истины, которые открыли нам Абалкин, Шмелёв, Селюнин, Попов, Лацис… А потом понял, что занимаюсь глупостью, потому что пытаюсь встать на уровень их профессионализма. Но зато, читая их статьи, почувствовал этот высочайший профессионализм. Как слушаешь музыку и понимаешь – это замечательный художник, подлинный талант, а это – нет. Объяснить это невозможно, но ухо чувствует.

– Ни малейшего. У меня есть доверие и надежда. Я – человек, занимающийся словом, стараюсь вникать в то, что и как говорят наши умные люди. Вначале я поддался всеобщему восторгу и кинулся самым серьёзным образом осваивать истины, которые открыли нам Абалкин, Шмелёв, Селюнин, Попов, Лацис… А потом понял, что занимаюсь глупостью, потому что пытаюсь встать на уровень их профессионализма. Но зато, читая их статьи, почувствовал этот высочайший профессионализм. Как слушаешь музыку и понимаешь – это замечательный художник, подлинный талант, а это – нет. Объяснить это невозможно, но ухо чувствует.

Так и в этих статьях. Мощный ум и ответственность. Мне очень нравится, как говорит и пишет и отвечает на вопросы Явлинский. (Кстати, он – оптимист). Некоторые его соображения мне чрезвычайно близки. На вопрос Бэлы Курковой в «Пятом колесе», где же выход из тупика, он ответил: «Как? В каком тупике? Мы ведь ещё ничего не делали. Давайте всерьёз всё попробуем: аренду, частную собственность, конверсию, приватизацию и так далее… Вот тогда будем говорить о тупике».

А главная причина моего оптимизма вот в чём. Всю жизнь мы мечтали о свободе и вот получили её. А говорим – катастрофа! Какая катастрофа? Свобода! Просто тяжек и непредсказуем путь от несвободы к свободе. Это всегда непросто. Но можно понять и предвидеть какие-то тенденции. И есть люди, способные это сделать. В этом – моя надежда.

– Вы свободный человек?

– Безусловно, нет. Куча комплексов прежнего воспитания во мне сидит и останется до конца. Лучше не будем перечислять их – они должны быть вам известны и понятны. Помните, как в «Онегине»: «…людей, о коих не сужу, затем, что к ним принадлежу».

– Какой вопрос Вы хотели бы задать самому себе?

– Вопрос, который я уже давно себе задаю: когда ты закончишь давать интервью? И ответ: «Наверное, это будет очень скоро. И, может быть, сегодняшний раз – последний».

Взять интервью у Юлия Кима повезло собкору «45»

Валерию Перевозчикову

Первоисточник: «45-я параллель», сентябрь 1991 года –

этот текст с тех пор нигде (!) не воспроизводился…

Каким стал Ким

Из книги судеб. Юлий Черсанович Ким родился 23 декабря 1936 года в Москве.

Родился в семье переводчика с корейского языка Кима Чер Сана (1904–1938) и учительницы русского языка и литературы Нины Валентиновны Всесвятской (1907–1974). В 1938 году расстреляли отца, мать до 1946 года находилась в лагерях, затем в ссылке. Вместе с мамой с 1946 по 1954 годы проживал вначале в Калужской области, затем в Туркмении. В 1954 году вернулся в Москву.

Окончил историко-филологический факультет Московского государственного педагогического института (1959), работал три года по распределению на Камчатке.

Затем несколько лет преподавал литературу, историю и обществоведение в школе-интернате №18 при МГУ имени М.В. Ломоносова.

В 1965–1968 годах ЮК становится одним из активистов правозащитного движения, вследствие чего был вынужден вплоть до 1985 года публиковаться под псевдонимом Ю. Михайлов. В 1966 году женился на Ирине Петровне Якир (1948–1999) – внучке репрессированного командарма И.Э. Якира. Отец Ирины, известный правозащитник и диссидент Пётр Якир, был арестован в 14 лет и вышел на свободу только в 32 года.

В 1965–1968 годах ЮК становится одним из активистов правозащитного движения, вследствие чего был вынужден вплоть до 1985 года публиковаться под псевдонимом Ю. Михайлов. В 1966 году женился на Ирине Петровне Якир (1948–1999) – внучке репрессированного командарма И.Э. Якира. Отец Ирины, известный правозащитник и диссидент Пётр Якир, был арестован в 14 лет и вышел на свободу только в 32 года.

ЮК в 1967–1969 подписывает многочисленные коллективные письма с требованием соблюдения прав человека, адресованные властям. Он, вместе со своим тестем П. Якиром и с И. Габаем был соавтором обращения «К деятелям науки, культуры и искусства» (январь 1968) о преследованиях инакомыслящих в СССР. Проходил в оперативных сводках КГБ под кодовым названием «Гитарист».

В 1968 ЮК выгоняют из школы-интерната, запрещают любую преподавательскую деятельность.

Будучи студентом пединститута ЮК начал писать песни на свои стихи. Его первые концерты прокатились по Москве в начале 60-х. Молодой автор быстро вошёл в круг самых популярных бардов страны.

С 1968-го стал профессионально заниматься сочинением песен и пьес для театра и кино. Большинство песен ЮК написано на собственную музыку, а также в соавторстве с композиторами Геннадием Гладковым, Владимиром Дашкевичем, Алексеем Рыбниковым.

В 1970–1971 годах ЮК принимал участие в работе по подготовке «Хроники текущих событий». Некоторые её выпуски того периода были отредактированы Юлием Черсановичем.

В 1985 году вышел его первый диск «Рыба-кит».

Сейчас дискография ЮК насчитывает более 20 дисков, аудио- и видеокассет с записями его песен. Песни ЮК вошли во все антологии авторской песни, в антологии современной русской поэзии.

Сейчас дискография ЮК насчитывает более 20 дисков, аудио- и видеокассет с записями его песен. Песни ЮК вошли во все антологии авторской песни, в антологии современной русской поэзии.

Юлий Ким – член Союза кинематографистов СССР (1987), Союза писателей (1991), Пен-клуба (1997). Автор более пятисот песен (многие из них звучат в кинофильмах и спектаклях), трёх десятков пьес и десятка книг.

Лауреат премии «Золотой Остап» (1998). Лауреат Российской Государственной премии имени Булата Окуджавы (2000). Лауреат Царскосельской художественной премии (2003). Лауреат литературно-музыкальной премии «Признание-2006» в номинации «Бард года», учреждённой Сибирским фондом по увековечиванию памяти Владимира Высоцкого (2007). Обладатель «Бард-Оскара» (Казанский международный фестиваль 2009 года).

С 1998 года живёт попеременно в Иерусалиме и в Москве. Член редколлегии «Иерусалимского журнала». Участвовал в записи «Иерусалимского альбома» – первого диска из серии «Авторская песня в Израиле». Вместе с поэтом и редактором «Иерусалимского журнала» Игорем Бяльским и поэтом Игорем Губерманом проводит презентации журнала в Москве.

В 2010 году написал стихи на музыку Петра Ильича Чайковского к полнометражному мультфильму Гарри Бардина «Гадкий утёнок».

* * *

Конечно, время берёт своё: стал шире в плечах, раздобрел, добавилось седины. А вот голос, лукавый блеск глаз, самоирония – всё осталось при нём. В этом смысле Юлий Ким-2011 остался таким, каким запомнился мне Юлий Ким-1966.

Политехнический. Бушует весна. В аудитории распахнуты окна. Занято всё, и уже нет места на ступенях. Концерт идёт без перерыва почти пять часов. Народ начал уставать. И вдруг – Ким! И вдруг – «Гренадёры!». Публика оживилась, начала подпевать, а следом – «Лейб-гусары!», а потом – «По эстакаде движутся машины…», а затем…

Юлий Черсанович принял меня дома. Большая комната, обеденный стол, на котором удобно раскладывать экземпляры рукописи; кресло – по его бокам стоят две высокие деревянные фигуры африканских женщин. Комод с милыми сердцу хозяина сувенирами, привезёнными из разных стран… Никаких излишеств.

Разговор получился долгим и, по крайне мере для меня, интересным. Мне почти не пришлось задавать вопросов, так как Юлий Черсанович, как бы предвидя мои заготовки, продолжал свой монолог. Иногда мне удавалось, надеюсь, по делу, вставлять более-менее пространные реплики. Это был серьёзный разговор о жизни.

Некоторые почему-то считают, что раз уж человек пишет весёлые, ироничные стихи и песни, значит, и в жизни он находится постоянно «навеселе», развлекая всех и каждого. Это далеко не так! Конечно, чувство юмора присутствует у многих. (У кого его нет – это больные люди). Не стоит от авторов весёлых, озорных произведений ждать постоянной клоунады…

– Колесо репрессий проехало по вашей семье. Фактически Вы воспитывались без родителей. Кто Вам помог выжить в те трудные годы? Кому Вы благодарны за это?

– Моя история – рядовая в числе огромного количества подобных историй. Я родился в 1936 году, застав войну в возрасте, что называется невинном, но, тем не менее, в памяти остались бомбоубежища. Я всю войну пробыл под Люберцами. Немецкие самолёты туда долетали редко – помню только два бомбовых взрыва, и помню пленных немцев в 1944 году.

– Моя история – рядовая в числе огромного количества подобных историй. Я родился в 1936 году, застав войну в возрасте, что называется невинном, но, тем не менее, в памяти остались бомбоубежища. Я всю войну пробыл под Люберцами. Немецкие самолёты туда долетали редко – помню только два бомбовых взрыва, и помню пленных немцев в 1944 году.

Мои мама и отец попали под сталинский террор. Мы жили в Москве: мама, отец, старшая сестра Алина и я. Отец работал переводчиком в издательстве «Иностранный рабочий», впоследствии переименованном в «Иностранную литературу». Он учился в ГИТИСе, готовился стать театральным режиссёром (видать, его гены «переехали» ко мне – я тоже очень люблю театр). Мама преподавала в школе русский язык и литературу…

Наехал этот каток в конце 37-го года. Отца арестовали (тогда большое количество корейцев арестовали в Москве). Всем им шили одно и то же: шпионаж в пользу Японии. В ноябре взяли, а в феврале убили. «Тройка», «Особое совещание» … – вещи известные.

Маму, спустя некоторое время, отправили, как жену шпиона в лагерь на пять лет. Но она провела в нём намного больше, потому что когда её в 1943 году освободили (это было в Казахстане), война продолжалась. И она осталась в вынужденной ссылке до конца войны.

– Это под Карагандой? «АЛЖИР» – Акмолинский Лагерь Жён Изменников Родины?

– Да, посёлок Батык. Она работала учительницей в начальной школе, а недалеко, в поселке Жарык отбывала срок мать Булата Окуджавы. Так что сплошь и рядом – постоянные пересечения.

Нас с сестрой вначале воспитывал дед, потом – тётки. У нас такой обширный клан по русской линии. Корейская линия появилась позже. И немудрено. Отец переехал в Москву из Хабаровска, а вся его родня осталась там. А потом все корейские родственники «благополучно» оказались в Средней Азии. Они попали в первый поток первого национального переселения народов, устроенный Сталиным. Мне уже было за двадцать, когда я познакомился со своей корейской роднёй. Хрущёв реабилитировал репрессированных переселенцев; добился реабилитации отца и я. Тогда и произошло наше знакомство. Но по всем историческим и культурным корням я – русский человек.

Когда мама вернулась из ссылки, ей запретили жить в Москве, мы уехали за «101-й километр» в Малоярославец. Там прошло моё отрочество. Я дорос до седьмого класса, сестра окончила десятилетку, поступила в Первый Московский медицинский институт. Однако жить в Малоярославце было невыносимо голодно, и мы с мамой переехали в Туркмению. Там я окончил десятилетку, там же застала нас весь о смерти «вождя всех народов». Маме сразу же позволили (провинция откликалась быстрее) возвратиться в школу.

Десятый класс я оканчивал вместе с мамой, то есть она преподавала литературу в моём классе. Я вернулся в Москву, поступил в педагогический, в тот самый, который оканчивала моя мама, а она ещё некоторое время оставалась там, в Ташаузе, потому что ей предложили преподавать в местном педагогическом институте.

Ещё учась в школе я собезъянничал у мамы любовь к рифмоплётству. Мама была большая рукодельница по этой части: все стенгазеты, все доморощенные выступления, монтажи… – всё она обильно снабжала своими стихами. И я заразился от неё этой болезнью, тоже стал сочинять стихи с десятилетнего возраста. И добился таких успехов, что чуть ли не выпускное сочинение написал в стихах. Что называется «набивал руку».

А когда появился в институте, то там таких «набивающих руку» оказалось столько, что я со своими стихами не совался. И класс у них повыше, и апломб, и разговаривают умно. Но когда в 1954 году я услышал множество песен – это была всеобщая зараза – я поддался этой болезни, абсолютно графоманскому сочинительству. Выучил несчастные эти три аккорда, добавил ещё три. И вот в этом диапазоне, за пять лет учёбы сочинил где-то штук 15 песен. Все шутливые, потому что не относился серьёзно к этому делу. А рядом со мной – живой пример: Юрий Визбор, Ада Якушева, Боря Вахнюк… – эти звёзды расцвели на моих глазах, потому что серьёзно занимались своими песнями.

– Московский педагогический институт конца 50-х годов прошлого века стал своеобразным «Гнездом глухаря», из которого встало на крыло множество замечательных поэтов и бардов. Почему именно там и тогда? Как Вам жилось в студенческие годы?

– Иногда мы время от времени встречаемся с Дмитрием Сухаревым и до сих пор спорим: кто больше наплодил бардов – МГУ или Московский педагогический? По количеству получается, что мы немножко впереди, а по качеству – тут вопрос сложный… Но всё это не важно – это наши шутливые разборки.

А этим делом была охвачена вся наша студенческая страна. И в Питере появились бардовские имена, и в Москве сколько угодно, и в Киеве, и в Днепропетровске… – везде. Появились, как грибы. Появились с той самой «пресловутой» оттепелью, которая заслуживает другого эпитета. Я бы сказал – благословенной оттепелью, которая случилась в хрущёвские времена и случилось необратимо. Эта маленькая щёлочка свободы, которую приоткрыла наша железобетонная партия, вдруг дала такой мощный толчок творческому импульсу всей нашей нации в её интеллигентном сословии, что он и не прекращался. Даже во времена застоя он продолжал работать на нашу культуру. Произошёл расцвет поэзии, кино, театра, журналистики… И на этом фоне появились барды.

Что касается меня, то я сформировался как бард на Камчатке.

– Вы на Камчатку попали по распределению или Вас таким образом наказали?

– По распределению. Нам предлагали три «точки»: Северный Кавказ, Центральную Сибирь и Камчатку. Я выбрал Камчатку, чтобы познакомиться с экзотическим краем, о котором ничего не знал. И потом была ещё материальная подоплёка моего выбора: Камчатка бронирует жилплощадь. Человек, который уезжал на Севера, оставлял за собой право на квартиру, и мне не надо было выписываться из Москвы.

– А в каком месте этой огромной страны Камчатка Вам пришлось обитать?

– В силу своего халдейства я попал… Халдейство заключалось в том, что я оказался в Петропавловске-Камчатском пятого сентября, когда уже начался учебный год. И меня направили туда, где ещё кто-то требовался, но никто не хотел туда ехать. Теперь, как я понимаю, это была из всех дыр самая дырявая, которую только можно себе вообразить.

– В силу своего халдейства я попал… Халдейство заключалось в том, что я оказался в Петропавловске-Камчатском пятого сентября, когда уже начался учебный год. И меня направили туда, где ещё кто-то требовался, но никто не хотел туда ехать. Теперь, как я понимаю, это была из всех дыр самая дырявая, которую только можно себе вообразить.

Это был посёлок Ильпырский, стоящий на речке Анапка. По этой причине его тоже иногда называли Анапкой. Население две тысячи человек, включая грудных детей. Почти все работали на Анапкинском рыбокомбинате, как теперь говорят «градообразующем предприятии». Маленькая школа-десятилетка. В младших и средних классах училось до 20 учеников, в выпускных – семь-восемь-десять. Была в посёлке и вечерняя школа.

Посёлок был шумный, но дружеский, все друг друга знали. Всех объединяла рыба. Когда начиналась путина, объявляли рыбные авралы. На них выходили все взрослые и дети смышлёного возраста. Задача: разделать и погрузить рыбу. Рука об руку работали партийные руководители, начальники цехов, бичи, домохозяйки, алкаши… С неё и жили. Это было понятно даже ежу.

Помню, учась в институте, нас направляли на уборку картошки или на овощные базы. Мы относились к этой работе шутя, понимая, что таким образом выполняем свои комсомольские обязанности. Нами просто затыкали свою бесхозяйственность.

А здесь всё было иначе. Здесь я шёл, как говорится, с дорогой душой на эти субботники. Я понимал, что это надо, что от меня многое зависит, как и от каждого, кто работал рядом со мной. Ну, а поскольку я был учителем… У меня здесь не было ни малейшего зазора между сознанием и чувством.

– Находясь в Корфе…

– Это же почти наши места!

– И тоже дыра несусветная!

– Согласен. Толька наша ещё дырее!

– Так вот, находясь в Корфе, мой приятель как-то сказал: «Если ты увидел страну Камчатку, то после этого можешь спокойно умирать». А Вам приходилось бывать в тех краях ещё раз? Вспомнили ли Вас камчадалы?

– Я был на Камчатке семь раз. В последний раз вырвался прошлой осенью после 15-летнего перерыва. У меня была благостная мечта, которую я осуществил…

Когда я покинул Камчатку в первый раз, то у меня осталась мечта обязательно вернуться в Анапку, чтобы достичь маяка. Когда я там учительствовал, а я учительствовал подряд три года, а потом с перерывом ещё шесть месяцев, мы со школьниками совершали путешествие к маяку, который находится в 12 километрах от посёлка. Надо было идти по косе, затем пересечь небольшой остров-полуостров, и на его острие находился маяк. Эти воспоминания остались самыми светлыми о той камчатской поре. Костёр, чай, купание…

Мне удалось ещё дважды побывать на маяке: в 83-ем и 95-ом. А потом появилась ещё одна мечта: навестить знаменитые Камчатские гейзеры…

– Кроноцкий заповедник…

– Это случилось только прошлой осенью, благодаря нашим камчатским друзьям. Мы с женой до сих пор перебираем эти ярчайшие впечатления.

Камчатка действительно – край диковинный, но эта формула – «Если вы не были там, то ничего не видели» – применима к половине Земного шара. Взять, допустим, Израиль. Он размером, как говорится, с гулькин нос, но он неисчерпаем! Там такие сумасшедшие места! Поэтому с тем же успехом можно сказать, что если не видел Израиль, то не видел ничего.

И вот там, на Камчатке, я стал относиться к песням совсем иначе, чем в институте. Я пел и весёлые, и шутливые, и романтические, и лирические, и первые песни для сцены – всё это появилось там, на Камчатке. За три года я их насочинял в несколько раз больше, чем за время учёбы в институте. Они из меня посыпались как из рога изобилия. В Москву я привёз значительный запас песен и через некоторое время стал знаменитым в Первопристольной и её окрестностях.

И благодаря им же я впервые попал в кинематограф. Их послушал режиссёр Теодор Вульфович, и позвал меня вместе с концертными песнями в кино, которое называется «Улица Ньютона, дом 1». Так что Камчатка дала сильнейший импульс моему творчеству.

Небольшое отступление

Мне посчастливилось побывать на Камчатке в августе 1987 года. Звенела тайга. Дымились вулканы. Шла на нерест благородная рыба.

Мне посчастливилось побывать на Камчатке в августе 1987 года. Звенела тайга. Дымились вулканы. Шла на нерест благородная рыба.

Мы снимали фильм по заказу Министерства геологии СССР «Применение мотодельтапланов в геологии». Жили в двухэтажном доме старшего егеря Кроноцкого заповедника. В доме – несметное количество комнат и комнатушек, лестниц, коридоров, каких-то переходов. В нём действительно можно заблудиться. В кабинете егеря висела репродукция известной картины «Последний день Помпеи», вырезанная из «Огонька». Рядом пробегали два ручья – Холодный, а в пятидесяти метров от него – Горячий. В Холодном вода – «б-р-р-р!!!», а в Горячем за полчаса можно сварить куриное яйцо. Рядом – родоновые озера… а булькающая глина формировала концентрические рисунки на поверхности грязевого котла кальдеры вулкана Узон.

Запомнился такой случай. На территории заповедника находится знаменитая Долина гейзеров. Все пешие туристы, перед её посещением, обязаны получить запись в маршрутном листе. Подошла группа человек сто из Красноярска. И тут неожиданно полил ливень. Туристы даже не успели поставить палатки. Но он быстро кончился. Выглянуло вечернее солнышко, чёрные тучи спрятались за сопки, появилась радуга. Туристы цепочкой вышли на походную тропу. И тут на небе, почти бесшумно, появился мотодельтаплан! Его и на материке в те годы не каждый видел. Пилот Игорь спустился метров до пятнадцати и медленно пошёл над группой. Та ещё картина: солнце, чёрные тучи, сопки, радуга и на их фоне – птеродактиль! Туристы забыли закрыть рты, а потом опомнились, схватили камеры и фотоаппараты, начали его снимать. Игорь, ожидая такого эффекта, ещё два раза прошёлся над группой и исчез за сопкой. Там его ждал лагерь пилотов…

А вечером мы сидели у костра, и егерь Саша Никифоров рассказывал нам о камчатских медведях, которых здесь видимо-невидимо и по которым он защитил диссертацию. Свою лекцию он прерывал игрой на гитаре. Саша пел замечательно, с азартом, порой вставляя некоторые моменты импровизации. А какие же песни поют на Камчатке? Конечно, про Камчатку: «Рыба-кит», «Капитан Беринг», «Тумгутум», «Мы тилипаем в Оссору»… – да фактически весь репертуар Юлия Кима! Тот день стоит перед глазами, как будто это было сегодня.

– Впервые я Вас услышал на концерте бардовской песни в марте 1966 года. Он проходил в Политехническом. Всё происходило почти так, как в фильме гениального Марлена Хуциева «Июльский дождь». Вы не ностальгируете по тем временам? Верите ли Вы в то, что интерес к поэзии настигнет того накала, который был в эпоху «физиков и лириков»?

– Такой взрыв был возможен только в «оттепель». Освободились такие творческие силы! Хрущёв её сделал как-то попеременно: одной рукой задавил Пастернака, другой – разрешил печататься Солженицыну. Он быстро оттаивал, и, во всяком случае, никаких репрессий, никакого сталинского катка не было.

Правда, Сталин тоже долго возился с Зощенко и Ахматовой, чуть их не убил. Но зато Мандельштама и целую кучу замечательного люда расстрелял без всякой пощады. Хрущёв такого террора не допустил, но он был противоречив. Одной рукой он допустил выставку Пикассо, поднял «железный» занавес, а другой построил Берлинскую стену, раздавил Венгерское восстание…

Но оттепель давала надежды, дала мощный творческий импульс, начался необратимый процесс. Тогда родились и остались театр «На Таганке», театр «Современник»… и первая плеяда поэтов эпохи оттепели: Ахмадулина, Рождественский, Вознесенский, Евтушенко… – и вся их округа. Все пошли в рост, все прекрасно работали во времена застоя. Конечно, с ними было много всяких приключений, но всё-таки как художники они продолжали действовать.

– Участвуя в диссидентском движении, Вы здорово рисковали головой. Каждый выпуск «Хроник» мог стать для Вас последним. Далее – прямая дорога в психушку. Вы об этом знали и ничего не боялись?

– Это было осознанное решение. Психушка мне не грозила, а вот срок надо мной висел вполне реальный. Что меня защитило? Меня в 1968 году выгнали из системы образования, запретив преподавать в школе.

– За что?

– Я подписывался под очень резкими документами. Тогда это входило в «общий прейскурант действий диссидентов». Мы подписывались своими именами, оставляли телефоны и домашние адреса, тем самым показывая власти, что нам нечего скрывать и скрываться. Мы вполне ответственно подписывались под всякими обращениями, например, по поводу возрождения сталинизма, многими другими.

Выперев меня из школы, они мне на Лубянке сказали: мол, выступать с гитарой не надо, преподавать тоже, но вот против твоей работы в театре и в кино мы ничего не имеем. Это было абсолютно правильное решение, потому что я отправлялся ими в область, которая никогда бы не допустила моего диссидентства. Если бы они отправили меня на вольные писательские хлеба, это было бы для них нерасчётливо. Ведь писатель отвечает только за себя. А когда отправляют работать в театр или в кино, то человек поневоле отвечает за коллектив. Поэтому никоим образом здесь я не мог себе позволить диссидентства, хотя кое-что и делал негласно.

– В фильме «Бумбараш» герой, в исполнении Валерия Золотухина много поёт. Напомню нашим читателям эти песни: «Журавлик по небу плывёт…», «Наплевать», «Ходят кони», «Марш четвёртой роты». В них по сюжетности, иронии, задорности угадывалась Ваша рука. Однако в титрах автором песен значился Ю. Михайлов. Как жилось Юрию Михайлову в те годы?

– Весело! Но рассказывать об этом подробно… не хватит дня. Давайте как-нибудь в другой раз…

– Вы относитесь к славной плеяде «шестидесятников», исподволь раскачивали систему. Вы довольны результатом своего труда?

– О «шестидесятниках» я могу сказать то, что уже неоднократно говорил: «шестидесятники» боролись за гласность. В диссидентстве были разные течения: национальные, культурные, религиозные… и всех их объединяло одно: «Дайте возможность сказать! Не хотите – мы сами это сделаем!» И диссидентство сделало это – добилось свободы слова в явочном порядке, добилось на 90 процентов.

– О «шестидесятниках» я могу сказать то, что уже неоднократно говорил: «шестидесятники» боролись за гласность. В диссидентстве были разные течения: национальные, культурные, религиозные… и всех их объединяло одно: «Дайте возможность сказать! Не хотите – мы сами это сделаем!» И диссидентство сделало это – добилось свободы слова в явочном порядке, добилось на 90 процентов.

Уровень гласности уже при Горбачёве поднялся на недосягаемую высоту, при Ельцине стал ещё выше. Сейчас его несколько урезали, особенно в эфире да местами в печати. Но, тем не менее, он всё равно очень высок. По крайней мере, театры, поэты, художники творят, что хотят. Вот это главное достижение.

А что касается всего остального, то диссиденты за это ответственности не несут. Сахаров видел будущее России по-своему, Солженицын – по-своему, но это уже было за диссидентским движением, за диссидентским порогом. Когда уже возможна была легальная оппозиция.

– У Вас гражданство России и Израиля. Однако мне кажется, что Вас знает всё русскоязычное население «шарика». Легко ли нести такую ношу?

– В отличие, скажем, от Вознесенского или Евтушенко – с их английским, поэтами, находившимися в струе мировой литературы и культуры, я общаюсь за рубежом исключительно с русскоговорящей аудиторией любителей бардовской песни. У меня нет никаких связей с тамошними художниками – ведь я не знаю ни одного языка, кроме русского.

Поэтому моя аудитория – мои сверстники, которые свалили за рубеж ещё при советах, поехали за вольными западными хлебами, а потом там остались, укоренились. Во время своих выступлениях в Америке я чувствовал, как нарастает эта волна. Так, в 91-м году, когда я впервые оказался в Чикаго и выступал в книжном магазине, собралось человек пятьдесят. Через десять лет на мой концерт в том же городе пришло триста наших бывших соотечественников. Число моих слушателей раз от раза становится всё больше. На каждую встречу в Канаде или в Америке приходило 150-300 человек.

Однако в последние годы их стало чуть меньше. Юное поколение не с таким интересом воспринимает бардовскую песню, как их отцы и деды. А те, кто в возрасте… – увы, происходит естественный процесс их физического убывания.

– В вашей «Песни преподавателя обществоведения» есть такие строки: «Лягу я под шкаф, чтоб при слабом движении на меня упал “Капитал”». А на Вас упал капитал?

– Если иметь в виду четыре тома сочинений Карла Маркса, то они не падали ни разу. Я их, наверное, и не открывал никогда после института – лишь во время учёбы первый том просматривал.

Что касается образного содержания этой фразы, падал ли на меня капитал в своём явном смысле – разбогател ли я, то могу сказать – не разбогател. Хотя песенное и литературное моё творчество держит мой бюджет на достаточно приемлемом для меня уровне. Я не могу в этом смысле тягаться с нашим шоу-бизнесом, с его звёздами. Если средний класс условно делится на нижний, средний и высокий, то я ощущаю себя в этой градации где-то между нижним и средним.

– Хочу процитировать ещё одну строчку из той же песни: «…Ставят мне вопросики острые, жгучие, а я всё сажуся на них…». Как часто Вы попадаете впросак?

– Впросак не попадаю, потому что честно признаюсь, когда я чего не знаю. Сейчас я в этом признаюсь чаще, так как в советские времена многое было яснее в жизни и её перспективах. А сейчас с этим проблемы, хотя на сегодняшний момент я яснее стал осознавать, что с нами происходит.

– Долгие годы вы шли по жизни рука об руку с Ириной Петровной Якир. Что это была за женщина? Как она оценивала Ваше творчество? Ведь, возможно, что Ирина Петровна была Вашим первым слушателем и критиком.

– Ира прожила чудовищно тяжёлую жизнь. Её довольно рано начали мучить всякого рода болячки. За двадцать лет она перенесла почти десять операций, была страшно измучена болезнями. А, кроме того, советской властью. За участие в диссидентском движении её вытурили с третьего курса историко-архивного, не говоря там про комсомол. Ирине пришлось очень нелегко, тем более что она так хотела учиться! Из неё бы получился замечательный архивариус, она прекрасно разбиралась в этой работе.

Через несколько лет после этого события её пригласил на работу великий человек, главный редактор издательства «Литературное наследие» Илья Зильберштейн, который каждый год выпускал том за томом. Ирине было поручено подготовить материалы о Блоке, затем – о Белом, потом о поэтах Серебряного века. Она с головой залезла в архивы, работала с азартом, была счастлива этой работой…

Параллельно с ней Ирина была незаменимым человеком в тайной деятельности диссидентского движения. Да, диссиденты боролись за гласность, но в условиях тотального и неотступного преследования, конечно, они секретничали. И собирать материал для «Хроник» приходилось конспиративно. В этой потайной деятельности диссидентов она была незаменимым человеком, хотя, конечно, об этом знали немногие.

Ирина, как мне кажется, значительно лучше меня знала, чувствовала поэзию. Поэтому я очень ориентировался на её вкус, на её «да» и «нет». Она в этом смысле была в высшей степени деликатна, и, тем не менее, я её «допрашивал» очень тщательно: что ей нравится, а что нет. И, как правило, то, что ей не нравилось, переставало нравиться и мне.

И в жизни Ирина была активным человеком, но сказать, что широким и контактным – не могу. У неё был собственный мир, куда не все имели доступ, кроме небольшого круга её друзей.

– Чтобы перечислить все Ваши работы в литературе, театре, кино, музыке потребуется несколько страниц, набранных убористым шрифтом. Одних песен – более полутысячи. А что выйдет из-под Вашего пера в ближайшее время?

– Знаете, о счёте громаднейшем я не скажу. Не так уж всего и много. Я вспоминаю Давида Самойлова. Прошло двадцать лет с его кончины. Хорошо знаком с его семьей. И я потрясаюсь, что его вдова Галина Ивановна Медведева всё никак не может разобраться с его архивом! Сколько она нашла у него неопубликованного! По-моему, в сумме гораздо больше, чем опубликованного, хотя того тоже немало. Несколько неопубликованных поэм! А когда я недавно спросил: «Галя, ну что: имеет конец этот архив?», она ответила: «Осталось три ящика неразобранной его переписки». Вот это да! Я знавал, каков был Давид в быту: хлебосол, контактный, круглый год не переводились гости… Я всё время думал: когда же он умудряется сочинять, работать? А книжки-то выходят одна за другой! Вот это да! Вот это литературное наследие!

– Знаете, о счёте громаднейшем я не скажу. Не так уж всего и много. Я вспоминаю Давида Самойлова. Прошло двадцать лет с его кончины. Хорошо знаком с его семьей. И я потрясаюсь, что его вдова Галина Ивановна Медведева всё никак не может разобраться с его архивом! Сколько она нашла у него неопубликованного! По-моему, в сумме гораздо больше, чем опубликованного, хотя того тоже немало. Несколько неопубликованных поэм! А когда я недавно спросил: «Галя, ну что: имеет конец этот архив?», она ответила: «Осталось три ящика неразобранной его переписки». Вот это да! Я знавал, каков был Давид в быту: хлебосол, контактный, круглый год не переводились гости… Я всё время думал: когда же он умудряется сочинять, работать? А книжки-то выходят одна за другой! Вот это да! Вот это литературное наследие!

Такими объёмами похвастаться не могу, но действительно поработал я немало. С 1974 года я увлёкся сочинением пьес и либретто – это, пожалуй, моё главное занятие. У меня есть несколько своих проектов в портфеле, но никак не могу до них добраться – не хватает времени, их постоянно перебивают другие проекты.

Вот последняя работа, которая фактически закончилась – это либретто к музыкальной комедии «Двенадцать стульев». (Слово «мюзикл» здесь не подходит). И мой добрый приятель, композитор Геннадий Гладков, с которым мы работали над одноимённым фильмом Марка Захарова, тоже принимает участие в этом проекте. И весь наш багаж, накопленный в нашей первой истории, плавно перешёл в теперешнюю комедию. Она делается по заказу, как ни странно, Екатеринбургского театра драмы, хотя в Екатеринбурге есть знаменитый театр музыкальной комедии. А вот ставить её будет главный режиссер Питерской музкомедии Исаков И то, что опытный режиссёр ставит музыкальный спектакль с драматическими актёрами – это хорошо! Это интересно!

Ведь драматический актер отличается от опереточного особым способом перевоплощения.

Вот недавно я был в ЦДРИ на вечере, посвящённом 125-летию со дня рождения Надежды Андреевны Обуховой, где слышал выступление четырёх меццо-сопрано. Это были прекрасные голоса – один прекраснее другого. И слушая их романсы и арии, я понял, что совсем не обязательно петь на русском, а уж лучше – на итальянском. А у зрителя в руках пусть будет либретто. Потому что из-за их бельканто я не расслышал половину слов. А вот Надежда Андреевна считала, что очень важно сочетать свой божественный вокал с пониманием распеваемых ею слов.

При исполнении мюзикла вокала недостаточно. Здесь ещё нужна живая речевая интонация.

– Трудно не согласиться с такой трактовкой. Здесь очень важна драматургия слова.

– Да, конечно. В музыкальной комедии нужно дружно идти вместе со словом.

– Вы обо всём так интересно рассказываете… А о чём-нибудь сожалеете?

– Конечно. Есть много сюжетов, о которых я сожалею. Больше всего я сожалею о том, что не успел толком поговорить с теми, кто ушёл, со многими из них, включая собственную родительницу. Много вопросов я ей не задал, и тем самым получилось, что я о ней знаю меньше, чем мог бы. Вот об этом я, наверное, больше всего и сожалею.

– А есть ли у вас какие-то мечты?

– У меня есть творческие планы, пара замыслов, которые хотелось бы успеть осуществить. Но о них не стану говорить чисто по суеверной причине. А что касается других «мечт», то я хотел бы прокатиться в Ташауз в Туркмению, где я оканчивал десятилетку и прожил три года.

– Когда из Малоярославца переехали?

– Тот самый период. Друзей оттуда раз в два-три года встречаю, а вот посмотреть на город, самому побывать… Я там в последний раз оказался в 1989 году. Хотелось бы ещё.

Да ещё бы на Камчатку свою слетать, добраться до Анапки. Но это чудо – снова попасть в те края. Там стало всё плохо. Комбинат окончательно лёг на бок, существуют вроде бы какие-то мастерские, лова давно нет, и живёт в Анапке около ста пенсионеров, которым некуда и не на что ехать. И как они доживают свой век на этой косе – уму непостижимо!

– Если посмотреть на себя с высоты прожитых лет, Вам хотелось бы что-то изменить в жизни?

– Конечно! Я бы в некоторых случаях вёл себя иначе. В каких? Об этом говорить не буду – это мои секреты. Есть о чём пожалеть, как и каждому человеку. Однако я не скажу: «Эх, если бы я мог начать снова, то всё бы повторил!» – подобным героическим заявлениям я не верю.

Беседовал Вячеслав Лобачёв

P.S. Мне давно хотелось познакомиться с Юлием Черсановичем Кимом и взять у него интервью. Первую попытку сделал в клубе бардовской песни «Гнездо глухаря» на его концерте в мае прошлого года. Получил визитку и просьбу позвонить осенью. Звонил. Очередной перенос срока. И так – несколько раз. Но я звонил точно в тот день, когда меня просили. Видимо, моя упёртость и пунктуальность сломили сопротивление «недоступного» Кима, и моей наградой стало это интервью.

P.S. Мне давно хотелось познакомиться с Юлием Черсановичем Кимом и взять у него интервью. Первую попытку сделал в клубе бардовской песни «Гнездо глухаря» на его концерте в мае прошлого года. Получил визитку и просьбу позвонить осенью. Звонил. Очередной перенос срока. И так – несколько раз. Но я звонил точно в тот день, когда меня просили. Видимо, моя упёртость и пунктуальность сломили сопротивление «недоступного» Кима, и моей наградой стало это интервью.

Конечно, готовился, конечно, перечитал его сборник «Сочинения», подаренный мне автором ещё в 2000 году. И всё равно осталось чувство неудовлетворения: я спрашивал поэта о том, что уже знал. Или почти знал. Можно было бы задать вопросы и покруче. Но зачем? Я – не папарацци.

И всё равно многое осталось за кадром. Хотелось сделать ещё несколько отступлений, рассказать о людях, которые упоминаются в нашей беседе. Например, замечательный режиссёр Теодор Юрьевич Вульфович. Его дебютный игровой фильм «Последний дюйм» стал хитом проката конца 50-х. Сколько сил он отдал кинолюбительскому движению страны! А его потрясающая военная проза! «Там, на войне», «Ночь ночей. Легенда о БЕНАПах»…

Но что получилось, то получилось – не обессудьте.

Главное – Юлий Ким прописался на страницах нашего интернет-альманаха и, надеюсь, доставит удовольствие своими стихами всем любителям поэзии.

Долгие Вам лета, дорогой Юлий Черсанович!

В.Л.

Март-2011

Москва

Иллюстрации:

фотографии Юлия Кима разных лет;

Ирина Якир и Юлий Ким, 1976;

портрет, открывающий материал,

сделан Вячеславом Лобачёвым в марте-2011;

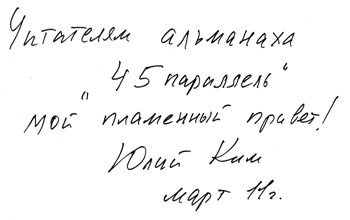

автограф Поэта для читателей «Сорокапятки»

Творчество

Подборки стихотворений

- Я выточен, ребятки, на Камчатке… № 11 (179) 11 апреля 2011 года

Комментарии

-

Ирина Юлию Киму 30 сентября 2017 года

Прочитала интервью-спасибо за него! Только что пришла с концерта Ю.Кима в нашей музыкальной гостиной Белкино в г. ОБНИНСКЕ. Мы все в восторге от него, такого родного, такого оптимиста. Такие люди даже только своим присутствием на земле помогают жить. Будьте дольше, как можно дольше, дорогой Ю.Ч. Ким!!!

Добавить комментарий