Хе-хе, любите ли вы синестезию, как люблю её я? То есть как у вас обстоит дело со смятением чувств?

Хе-хе, любите ли вы синестезию, как люблю её я? То есть как у вас обстоит дело со смятением чувств?

Если вы видите музыку и слышите запахи, если числовые и буквенные ряды для вас – не пустая абстракция, а фейерверк радужных красок, если исторические даты обладают объёмом и плавают в трёхмерном пространстве на разных расстояниях от главного мозгового центра – вашей головы, если вы пробуете слова на зуб, а цвета – на нюх, примите мои поздравления! Вы не псих, вы синестет. И таких обычно набирается несколько человек на тысячу.

Раньше это было принято считать болезнью и лечить электрическими разрядами с последующим усыплением (шутка, как понимаете), но в наши вольнодумные времена синестезия признана вариантом нормы. Просто при раздражении одной сенсорной системы у некоторых индивидуумов перекрёстно активизируется другая, и они начинают ловить всякого рода глюки и кайфы. Причём одни синестеты пребывают в уверенности, что так устроены все божии создания, другие склонны тяготиться собственной избранностью, а третьи пытаются извлечь из своего чувственного дара хоть какой-нибудь профит. Не в барышах, так в творчестве.

Например, французский поэт Артюр Рембо убедил почтеннейшую публику, что видит и слышит буквы разноцветными. И на этом принципе может быть основано новое искусство, где каждая графема – не просто жалкая закорючка, а целая гроздь образов и ассоциаций.

В честь этого в 1883 году он сочинил сонет «Гласные», благодаря которому впоследствии легионы литературоведов напишут несчётное количество псевдонаучных работ, пытаясь выжать из особого зрения Рембо учёные степени и репутацию тонких стилистов:

A – чёрный, белый – Е, И – красный, У – зелёный,

О – синий. Гласные, рождений ваших даты

Ещё открою я... А – чёрный и мохнатый

Корсет жужжащих мух над грудою зловонной.

Е – белизна шатров и в хлопьях снежной ваты

Вершина, дрожь цветка, сверкание короны;

И – пурпур, кровь плевка, смех, гневом озарённый

Иль опьянённый покаяньем в час расплаты.

У – цикл, морской прибой с его зелёным соком,

Мир пастбищ, мир морщин, что на челе высоком

Алхимией запечатлён в тиши ночей.

О – первозданный горн, пронзительный и странный.

Безмолвье, где миры, и ангелы, и страны,

Омега, синий луч и свет Её очей.

Хотя сам поэт, незадолго перед тем как умереть в возрасте 27 лет от рака кости, успел-таки признаться в очерке «Алхимия слова», что сонет этот был розыгрышем и мистификацией: «История одного из моих безумств... Я придумал цвет гласных. Я установил движенье и форму каждой согласной и льстил себя надеждой, что с помощью инстинктивных ритмов я изобрёл такую поэзию, которая когда-нибудь станет доступной для всех пяти чувств. Разгадку оставил я за собой».

Хотя сам поэт, незадолго перед тем как умереть в возрасте 27 лет от рака кости, успел-таки признаться в очерке «Алхимия слова», что сонет этот был розыгрышем и мистификацией: «История одного из моих безумств... Я придумал цвет гласных. Я установил движенье и форму каждой согласной и льстил себя надеждой, что с помощью инстинктивных ритмов я изобрёл такую поэзию, которая когда-нибудь станет доступной для всех пяти чувств. Разгадку оставил я за собой».

И что бы, спрашивается, исследователям-рембоистам не прислушаться к саморазоблачению автора? Но, видно, публикации в научных журналах некоторым гражданам дороже истины. Ангидрид твою перекись марганца, как говорится.

Справедливости ради, есть на свете люди, которые и вправду видят цвета букв. Заполните чёрным шрифтом поле из тысячи типографских значков – они моментально найдут среди этого хаоса все «А», потому что им они представляются красными. Аналогичным образом другие синестеты выделят из куча-малы цифр все девятки – потому что они жёлтые.

Для композитора Римского-Корсакова цветными были ноты и целые музыкальные фразы. Физик Ричард Фейнман в автобиографии «Какое тебе дело до того, что думают другие?» описал разноцветные уравнения.

Но на одних колористических казусах свет клином не сошёлся. Есть синестеты, которые переживают особые тактильные ощущения, улавливая определённые звуковые волны. Так сказать, чувствуют прикосновение звука. Другие в буквальном смысле ощущают вкус слов. Например, одна дама, обследованная британскими учёными (не смейтесь!), испытывала вкус тунца, когда при ней произносили слово «кастаньеты». А некий владелец паба всякий раз чувствовал вкус ушной серы, когда слышал или читал имя «Дерек». И про него сняли целый фильм. Не спрашивайте, где и когда он имел шанс узнать этот вкус, чтобы сравнивать его с вкусом Дерека. Это не предмет нашей сегодняшней беседы.

В случае аурической синестезии с цветами ассоциируются персоны, то есть конкретные люди. Такого рода восприятием отличалась, например, толстовская Наташа Ростова. Стоит вспомнить сцену, когда она прибегает перед сном в комнату матери, чтобы поверить ей свои сердечные тайны, упоминая влюблённого в неё Бориса Друбецкого и Пьера Безухова:

– Полноте смеяться, перестаньте, – закричала Наташа. – Всю кровать трясёте. Ужасно вы на меня похожи, такая же хохотунья... Постойте... – Она схватила обе руки графини, поцеловала на одной кость мизинца – июнь, и продолжала целовать июль, август на другой руке. – Мама, а он очень влюблён? Как, на ваши глаза? В вас были так влюблены? И очень мил, очень, очень мил! Только не совсем в моем вкусе – он узкий такой, как часы столовые... Вы не понимаете?.. Узкий, знаете, серый, светлый...

– Что ты врёшь? – сказала графиня.

Наташа продолжала:

– Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял... Безухов – тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный.

– Ты и с ним кокетничаешь, – смеясь, сказала графиня.

– Нет, он франмасон, я узнала. Он славный, темно-синий с красным, как вам растолковать...

– Нет, он франмасон, я узнала. Он славный, темно-синий с красным, как вам растолковать...

Но, пожалуй, своеобразными чемпионами в мире гибридных чувственных образов являются дирижёры. Существуют целые коллекции особых афоризмов и фразочек, которые отмачивают эти держатели волшебной палочки во время репетиций с оркестром. Музыка безжалостно препарируется и предстаёт в совершенно диковинном обличье, которое улавливается не только ушами, но и глазами, носом, языком и всем телом. Видимо, общий накал чувств и напряжённость рабочего процесса рождают синестетические шедевры, подобные этим:

– Звук должен быть ясным и круглым, как… стакан!

– То, что не совпадает с текстом увертюры – посмотрите пальцами.

– Надо сыграть так, словно вы немножко приняли и никуда не спешите.

– Играйте здесь ушами!

– Вы так фамильярно все это играете, как будто лично с Прокофьевым пили!

– У вас расширились зрачки! Уменьшите свои зрачки, играйте на маленьком зрачке, состояние музыки зависит от состояния вашего зрачка!

– Не надо мне здесь всех этих соплей смычками разводить! Вытерли гриф и сыграли сухо!

– Во вступлении у вас должно быть десять тактов гомосексуализма!

– Сфорцандо – это сильно дать по морде и быстро убежать.

– Возьмите в правую руку всю свою нежность!

– Попахивает детским садом.

– Валторнисты! Вы должны разорвать всё в клочья!

– Каждую ноту облизать!

Да, дирижёры бывают нетерпимыми и резкими – но это всё от любви к искусству! Однако о Мстиславе Ростроповиче его коллеги рассказывают только очаровательные истории. Там нет места взаимной ненависти оркестрантов и деспота за дирижёрским пультом:

«Ростропович репетировал с оркестром Пятую симфонию Прокофьева. Чтобы добиться нужного результата, он сказал музыкантам:

– Представьте себе: коммунальная кухня, стоит восемь столов, восемь примусов, каждый скребёт на своём столе, никто не слушает друг друга, стоит страшный шум. И вдруг кто-то снизу кричит: «Лососину дают!» Тут все всё бросают и кидаются вниз, в магазин...

Посмеявшись, вернулись к репетиции, и когда заиграли снова и дошли до нужного места, Ростропович крикнул в паузе:

– Лососина!

И, действительно, музыканты «рванули» за ней необыкновенно эффектно».

Ну ладно, пришла пора сказать пару слов о себе применительно к теме. Синестет ли я? Если и да, то на какую-то долю процента. Но, тем не менее, Блок для меня тёмно-синий.

К сожалению или к счастью, тут нет никакой мистики и особенной телесной спутанности. Наоборот, всё можно объяснить логически, исторически и прозаически.

К сожалению или к счастью, тут нет никакой мистики и особенной телесной спутанности. Наоборот, всё можно объяснить логически, исторически и прозаически.

Дело в том, что трёх главных поэтов начала XX века (во всяком случае, главных согласно школьной табели о рангах) я прочитала в разное время на трёх разных диванах, стоящих в разных местах квартиры. В 12 лет – Маяковского, болея гриппом и валяясь две недели на детском ещё диванчике. До сих пор считаю, что это большая удача и, к примеру, «Мистерию-буфф» и надо воспринимать несколько гриппозным сознанием.

Другой диван был в возрасте 17 лет, и он был посвящён Есенину. Чётко помню, что есенинские стихи не располагали к принятию горизонтального положения, а скорее требовали изумлённой сидячей позы – как бы присела на краешек и не встала, пока всё не прочла.

Это вообще удивительно: насколько чётко отпечатывается в памяти собственная поза – как внутренний жест и символ какого-то важного жизненного события. В своё время меня поразил пассаж у Пруста, в самом начале романа «В поисках утраченного времени», в котором он говорит, что на грани сна и яви только положение тела даёт нам возможность понять, где мы и когда. И что вообще с нами происходит:

«Вокруг спящего человека протянута нить часов, чередой располагаются года и миры. Пробуждаясь, он инстинктивно сверяется с ними, мгновенно в них вычитывает, в каком месте земного шара он находится, сколько времени прошло до его пробуждения, однако ряды их могут смешаться, расстроиться.

Быть может, неподвижность окружающих нас предметов внушена им нашей уверенностью, что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью того, что мы о них думаем. Всякий раз, когда я при таких обстоятельствах просыпался, мой разум тщетно пытался установить, где я, а вокруг меня все кружилось впотьмах: предметы, страны, годы. Мое одеревеневшее тело по характеру усталости стремилось определить свое положение, сделать отсюда вывод, куда идет стена, как расставлены предметы, и на основании этого представить себе жилище в целом и найти для него наименованье. Память – память боков, колен, плеч – показывала ему комнату за комнатой, где ему приходилось спать, а в это время незримые стены, вертясь в темноте, передвигались в зависимости от того, какую форму имела воображаемая комната. И прежде чем сознание, остановившееся в нерешительности на пороге форм и времён, сопоставив обстоятельства, узнавало обиталище, тело припоминало, какая в том или ином помещении кровать, где двери, куда выходят окна, есть ли коридор, а заодно припоминало те мысли, с которыми я и заснул и проснулся».

Так вот, во время чтения третьего поэта мои бока, локти и колени находились на третьем ложе. Это был Блок, и мне было пятнадцать.

Так вот, во время чтения третьего поэта мои бока, локти и колени находились на третьем ложе. Это был Блок, и мне было пятнадцать.

В один прекрасный день я твёрдо и без всяких предисловий решила, что настала пора прочитать сразу два тома – стихи, театр, письма и дневники. Будто что-то тюкнуло в темечко, дав понять: пришло время для Блока! Тебе 15, тянуть больше нельзя.

И я взяла две этих увесистых тёмно-синих книжки и пошла в комнату брата, которого только что забрали в армию (слава богу, в Азербайджан, а не в Афганистан). Там я легла на его кровать лицом к стене, которая по сути представляла собой неглубокую нишу, выкрашенную масляной краской цвета морской волны. Сразу после переезда мы собирались позвать мастера, чтобы он смонтировал здесь стенной шкаф, – под это дело и красилась стена. Но так это ничем и не кончилось, как часто бывало в нашей жизни.

Итак, я пролежала несколько суток лицом к синей стене, держа в руках синие тома. Конечно, это непрерывное лежание и чтение Блока – игра моей памяти и воображения, но весьма близкая в истине игра.

Так что не знаю, сколько здесь синестезии, а сколько простых ассоциативных связей. Но с тех самых пор вспыхивающие в мозгу без всякого повода строчки: «Нет имени тебе, мой дальний», или «Розовая девушка встала на пороге и сказала мне, что я красив и высок», или «И матрос, на борт не принятый, идёт, шатаясь, сквозь буран. Все потеряно, все выпито! Довольно – больше не могу!», или «Отойди от меня, сатана, отойди от меня, буржуа», или «Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен» – имеют для меня выраженный тёмно-синий окрас.

Кроме тёмной синевы, Блок – это музыка. Это вальс Гуно из оперы «Фауст», который я, глотая слёзы от тоски надвинувшейся двухлетней разлуки с братом, разучила тогда же.

Или я не синестет?

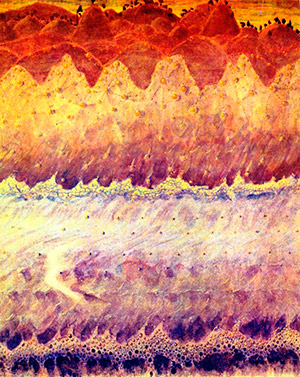

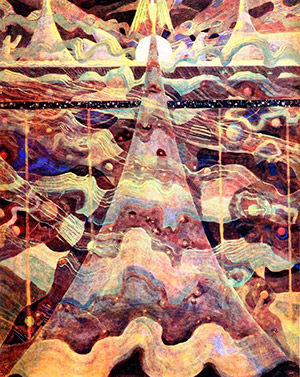

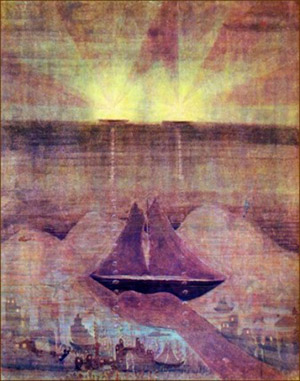

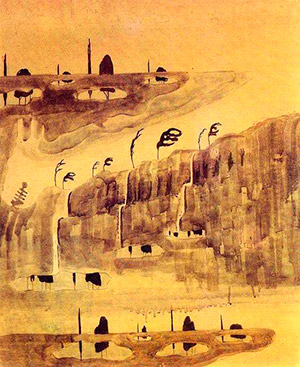

Иллюстрации:

Картины Микалоюса Чюрлёниса «Аллегро», «Анданте»,

«Звёздная соната», «Соната моря», «Скерцо», «Соната солнцу»

© Ирина Родина, 2020.

© 45-я параллель, 2020.