№ 12 (180) от 21 апреля 2011 года

Поединок с небесами

Родился 16 апреля 1945 года в Оренбурге (Россия), жил в Риге, закончил русское отделение журналистики Латвийского госуниверситета, автор 25 книг стихов и прозы, лауреат ряда международных премий по литературе, журналистике и изобразительному искусству, обладатель Гран-при и 13 медалей международных выставок в США, Франции, Австралии.

Среди литературных премий – Бунинская, серебряная медаль, Москва, 2008; «Добрая лира», Санкт-Петербург, 2007; «Золотое перо Руси», золотой знак, Москва, 2005 и золотая медаль на постаменте с надписью: «Лучшему автору», 2010, «Петербург. Живёт в Иерусалиме. Главный редактор и ведущий авторского радиожурнала «Вечерний калейдоскоп» – радио «Голос Израиля», член израильских и международных союзов писателей, журналистов, художников, входит в редколлегии журналов «Литературный Иерусалим», «Литературный Иерусалим улыбается» (Израиль) и «Приокские зори» (Россия). Печатается в журналах России, США, Израиля, Германии, Франции, Латвии, Дании, Финляндии, Украины, Молдовы и других стран: «Литературный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Кольцо А», «Белый ворон», «Новый журнал», «Встречи», «Побережье», «Слово\Word», «Русская мысль», «Литературная газета», «Российский писатель», «Вестник Европы», «Время и место», «Стрелец», «Венский литератор», «LiteraruS – Литературное слово», «Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Урал», «Человек на Земле»», «Сибирские огни», «Сура», «Приокские зори», «Гостиная», «Плавучий мост», «Подъём», «Квадрига Аполлона», «День и ночь», «Север», «Литературные кубики», «Дон», «Ковчег», «Настоящее время», «Новый берег», «Эмигрантская лира», «Дерибасовская – Ришельевская», «Мория», «Наша Канада», «Новая реальность», «Под небом единым», «Меценат и мир», «Дальний Восток», «Экумена», «Наше поколение», «Белый ворон», «Русское литературное эхо», «Новый свет», «Флорида», «Студия», «Кругозор» и т.д.

* * *

Образы и темы Ефима Гаммера – из нашей непосредственности, а вот средства художественные... Скорее, назваться должно: «поединок с небесами» – зачем? что это значит? где корень и исход?

«Нет нового под Солнцем» – возвещал Коэлет, Собиратель. И мудрецы уточняют: «значит, над Солнцем – в духовном – есть новое». Мне кажется, в своём состязании с небесами Ефим Гаммер старается перевернуть, как бы «проткнуть» эту несводимость – и привести НОВОЕ «под Солнце». Не знаю, возможно ли это, но очень хотелось бы, чтобы – «да».

Из рецензии литературного критика Арье Юдасина, США.

Опубликовано в журнале «Русское литературное эхо» 2013, Израиль.

http://www.eholit.ru/news/823/

* * *

У Ефима Гаммера в сборнике «Замковый камень Иерусалима» что ни стихотворение – то поэма.

Сборник с таким торжественным названием вышел в ознакомительной литературно-художественной серии «32 полосы» издательства «Нюанс», где появлялись на свет книги многих известных русских и русскоязычных авторов. Что касается Ефима Гаммера, то сам по себе он в представлении вряд ли нуждается – как указано в книге, в 90-х годах прошлого века этот автор, согласно социологическому опросу журнала «Алеф», был признан самым популярным израильским писателем в русскоязычной Америке, да и книг у него 15. Но в России творчество Гаммера пока было «рассеяно» по различным толстым литературным журналам и поэтическим альманахам («45-й параллели» и т. п.). Эта книга – если не ошибаюсь, первый выход к русскому читателю стихов Ефима Гаммера, публиковавшихся в журналах США, Европы, Израиля, а с начала нового тысячелетия – и России.

Стихи и поэмы Ефима Гаммера… По идейно-художественной задумке между ними невозможно провести черту резкого различия. Все они эпохальны. По названию понятно, что доминирующей темой книги является путь иудейского народа с библейских времён до наших дней – по мнению самого Гаммера, это время, «когда спасаются мёртвые»:

Когда спасаются мёртвые,

живым не до живу в принципе.

В глазах отражаются лицами,

а сталкиваются мордами.

Это строки из триптиха «Не мойте нас вечным огнём» – по сути, трёхчастной поэмы-судьбы (даже судеб). С ним соседствует небольшая, но ёмкая «Стена плача», которой автор даёт подзаголовок «поэма пристрастия»; продолжает философический ряд «поэма восприятия» «Конечная остановка – слово», лейтмотив которой – служение логосу, сакральность этого процесса, впрочем, не всегда безошибочного:

Слепые ведут слепых

дорогой слепой надежды.

Им светит слепая звезда,

своим ослеплённая светом.

О Слове, о Творении можно рассуждать бесконечно, в том числе и поэтическим языком – к «одному знаменателю» это самое необъяснимое «пристрастие» человека создавать новые миры привести невозможно в принципе. Но каждый пишущий считает своим долгом «откликнуться» на призыв неведомого и всё же попытаться проникнуть в суть творчества.

Хотя, на мой личный вкус, Ефиму Гаммеру гораздо сильнее удаются стихотворения, что называется, «бытовые», обращающиеся к относительно недавней истории России. Таковы в этом сборнике «Забытые полустанки» – стихотворение из восьми частей, посвящённое Файвишу Аронесу (1893 – 1982), знаменитому еврейскому актёру, узнику ГУЛАГа (о нём Ефим Гаммер говорит: «Утомлённый человек превозмог разбойный век»), а также потрясающее стихотворение «Инвалид с каталкой». Оно достойно называться и поэмой. Его главный герой – безногий инвалид, бывший снайпер, бегающий наперегонки с семилетним пареньком, лирическим героем, и обещающий в ходе игры, что о них обоих позаботится «Софья Власьевна». Она и позаботилась – вскоре инвалид исчез. Куда – о том в газетах не писали, а слухи были таковы:

загрузили их на баржи

с открывающимся дном

и утопили, как котят.

Так же содержательны и глубоко гуманистичны по сути «Фронтовые хроники Гило», некогда положительно отмеченные Анной Кузнецовой в журнале «Знамя». Как мне кажется, основной посыл «Замкового камня Иерусалима» – четыре строки:

И небо говорит

в тебе стихами

на языке доходчивом –

любом.

Из рецензии литературного критика Елены Сафроновой

на книгу Ефима Гаммера «Замковый камень Иерусалима».

Опубликовано в журнале «Дети Ра» 2014, №1 (111)

http://magazines.russ.ru/ra/2014/1/20s.html

* * *

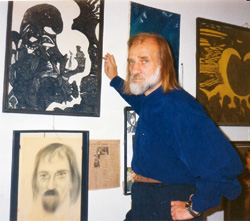

О картинах и рисунках Ефима Гаммера следует говорить как о самоценных и самодостаточных произведениях. Однако мне кажется, ещё полнее художник раскрывается в сопряжении с Гаммером – писателем и поэтом. Потому что искусство – это личность автора плюс всё остальное: стиль, темы, образная система, материал и выразительные средства, техника и т.д. Но личность-то одна – неповторна и неразъёмна.

Сам художник определяет свои произведения просто, непонятно и иронично – гаммеризм*.

Привычные мерки и стандарты здесь не срабатывают и, наверное, уж лучше таинственный «гаммеризм», чем очевидные неточность и приблизительность других определений. Тем не менее, гармония, как известно, поверяется алгеброй, и рациональный подход к рисункам и картинам Гаммера без особого труда вызовет воспоминания о причудливых гротесках Франсиско Гойи и аналитическом методе Павла Филонова, сюрреалистических фантасмагориях Сальвадора Дали и «сатанинском символизме» Бориса Анисфельда.

И в графике, и в поэзии Ефима Гаммера слышится эхо «серебряного века» русского искусства, в изысканную метафоричность властно вторгаются космизм Велимира Хлебникова и хаотичные ритмы дадаизма.

Общим остаются универсальные качества искусства Гаммера: профессионализм в работе с материалом, графическая культура, опосредованная, а нередко зашифрованная ассоциативность образных структур, развитая фантазия, густо настоянная не столько на букве иудаизма, сколько на мистике каббалы.

___

*В энциклопедии современных израильских художников его художественный стиль так и назван «гаммеризм». См. «Лексикон», Тель-Авив, изд-во «Акад», 1994 (на иврите и английском).

Из статьи доктора искусствоведения Григория Островского

«Гаммеризм Ефима Гаммера».

Опубликовано в «Иерусалимском журнале», №7, 2001,

http://www.antho.net/jr/7.2001/14.html

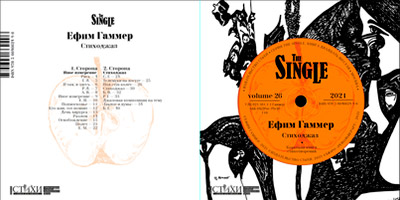

Как звучит «Стиходжаз»?

(о книге стихов Ефима Гаммера, выпущенной в свет издательством «СТиХИ»)

Таинственна старая Рига – город предельного пространства, стянутого к различным местам, рождающим ассоциации:

Таинственна старая Рига – город предельного пространства, стянутого к различным местам, рождающим ассоциации:

В Старой Риге, возле синагоги,

наплывает детских мыслей дым.

Здесь сбивал я о булыжник ноги –

босиком бежал в Иерусалим.

Не сбежать до времени из детства,

приведут дороги в новый дым.

Замкнут детством? Никуда не деться,

и теперь, как встарь, – в Иерусалим.

«Стиходжаз» – так называется новая книга стихов Ефима Гаммера; стиходжаз разливается различными мелодиями, взрываясь синкопами, мускульно сжимая строки, и… словно волшебная бабочка блика, означенная на условном саксофоне, взлетает, становясь реальностью – ибо поэзия всегда работает с субстанциями зыбкими, почти невозможными.

Одна из миссий её – выражение невыразимого.

Я люблю простую нашу жизнь,

миражи изменчивого мира,

хитроумность неискусной лжи,

лотерейный дух чумного пира,

вседозволенность свободного пера,

притягательность неведомого быта,

Дон Кихота и Багдадского вора,

Клеопатру и Семирамиду.

Я люблю простую нашу жизнь,

С Львом Толстым, Хемингуэем, Прустом.

Скину гири. На межи – во ржи

пусть стоят, чтоб не было там пусто.

Есть высокая простота: именно о ней повествует и поёт стихотворение; есть видимость простоты, скрывающая нечто очень сложное, корневое, хребтовое; и, декларируя пристрастие к простоте, Гаммер тотчас вычерчивает вовсе не простые линии, протянутые в вечность…

Стих поэта скульптурен: он использует твёрдые материалы яви, сложно поддающиеся обработке.

Стих отчасти пунктирен: в своеобразных разрывах вспыхивают новые и новые огни, и ткётся собственная реальность поэта – столь же неповторимая, сколь и яркая.

Стих Гаммера ажурен – и напоён воздухом духа:

И там, и здесь,

в пространстве немоты,

где метрономы

тормознули время, –

ни воздуха,

ни хлеба, ни воды,

а люди безъязыки,

эхо немо.

Не оглянуться,

не шагнуть вперёд,

не раздвоиться,

не родиться снова.

Да кто же я?

Представьте, я – народ.

И что мне зрелища,

когда в начале – слово?

Изначальность слова проведена чистотою дыхания мелодии, и собственная принадлежность к народу дана на онтологическом порыве подлинного осознания себя.

Тематическая амплитуда Гаммера велика: и стихотворение, трактующее пространство, где обитает душа, своеобразно перекликается с подмосковным видом, купаемым в дожде конкретного момента.

Гаммер фиксирует момент точно: всякий момент, ставший стихотворением; и точность эта дополнительно свидетельствует в пользу подлинности дара.

В цикле «Освобождение» поэт выступает как метафизик, осмысливая через образный строй коренные понятия яви, и – запредельности.

«Стиходжаз» крепко звучит: сильно, ясно: гирляндами смыслов, словесным огнём и мерой гармонии, которая должна осветлять пространство.

PS. Здесь читайте книгу Ефима Гаммера «Стиходжаз».

Творчество

Подборки стихотворений

- Не мойте нас вечным огнём № 12 (180) 21 апреля 2011 года

- Из книги стихов и поэм «Замковый камень Иерусалима» № 16 (292) 1 июня 2014 года

- Больничное стихийство № 23 (551) 11 августа 2021 года

- Стиходжаз № 28 (592) 1 октября 2022 года

Комментарии

-

Валерий Пайков к подборке «Не мойте нас вечным огнём» Ефима Гаммера 27 апреля 2011 года

Не мог не откликнуться на подборку стихов Ефима Гаммера: философская лирика с богатством обертонов, рифмовкой по созвучию слов, а не их окончаний, взглядом в глубину явлений и событий, жизнеутверждающая вопреки их драматизму.

"Ох, не мойте нас вечным огнём".

С уважением

Валерий Пайков -

Роман Ефиму Гаммеру 23 апреля 2011 года

Если Мастер уникален - он уникален во всем. Это касается и представленных на сайте стихов Ефима Гаммера и его рисунков. Читатели давно знакомы с великолепной прозой Гаммера, сейчас познакомились с его графикой и стихами.

Очень талантливо!

И новых успехов Мастеру! -

Илья Герчиков к подборке «Не мойте нас вечным огнём» Ефима Гаммера 23 апреля 2011 года

Если о стихах говорят - НАПИСАНЫ КРОВЬЮ СЕРДЦА,то прочитав подборку стихотворений замечательного писателя Ефима Гаммера,понимаешь,что это о них.

...Давно слежу творчеством Гаммера и поражаюсь симфоническим, волнующим душу,

звучанием будь-то: прозы,стихов или уникальной графики.Уникален и сам их автор.Это человекоркестр:поэт,прозаик,

юморист,журналист и даже... постоянно побеждающий в соревнованиях боксёр.

Здоровья и всё новых побед ему!

Добавить комментарий