№ 25 (373) от 1 сентября 2016 года

…и – Непобедимые Ритмы!

Андрей Белый (настоящее имя Борис Николаевич Бугаев;

14 (26) октября 1880 год, Москва – 8 января 1934, Москва)

Роковая страна, ледяная,

Проклятая железной судьбой –

Мать Россия, о родина злая,

Кто же так подшутил над тобой!

Андрей Белый, «Родина»

1908, Москва

Русский писатель, поэт, критик, мемуарист, стиховед; один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма в целом.

Русский писатель, поэт, критик, мемуарист, стиховед; один из ведущих деятелей русского символизма и модернизма в целом.

Родился в семье математика Николая Васильевича Бугаева, декана физико-математического факультета Московского университета, и его жены Александры Дмитриевны, урождённой Егоровой. До двадцати шести лет жил в самом центре Москвы, на Арбате; в жилище, где он провёл детские и юношеские годы, в настоящее время действует мемориальная квартира.

В 1891 – 1899 годах Боря Бугаев учился в знаменитой гимназии Л. И. Поливанова, где в последних классах увлёкся буддизмом, оккультизмом, одновременно изучая литературу. Особое влияние на Бориса оказывали тогда Достоевский, Ибсен, Ницше. В 1895-м сблизился с Сергеем Соловьёвым и его родителями – Михаилом Сергеевичем и Ольгой Михайловной, а вскоре и с братом Михаила Сергеевича – философом Владимиром Соловьёвым.

В 1899 году поступил на физико-математический факультет Московского университета (естественное отделение). В студенческие годы знакомится со «старшими символистами». С юношеских лет пытался соединить художественно-мистические настроения с позитивизмом, со стремлением к точным наукам. В университете он работает по зоологии беспозвоночных, изучает Дарвина, химию, но не пропускает ни одного номера «Мира искусства».

Осенью 1903 года вокруг Андрея Белого организовался литературный кружок, получивший название «Аргонавты». В 1904 году «аргонавты» собирались на квартире у Астрова. На одном из заседаний кружка было предложено издать литературно-философский сборник под названием «Свободная совесть», и в 1906 году вышли две книги этого сборника.

В 1903-м Белый вступил в переписку с Александром Блоком – через год состоялось их личное знакомство. До этого, в 1903 году он с отличием окончил университет, но осенью 1904-го поступил на историко-филологический факультет, выбрав руководителем Б. А. Фохта; однако в 1905-м прекратил посещать занятия, в 1906-м подал прошение об отчислении и стал сотрудничать с редакцией издания «Весы» (1904 – 1909).

В 1903-м Белый вступил в переписку с Александром Блоком – через год состоялось их личное знакомство. До этого, в 1903 году он с отличием окончил университет, но осенью 1904-го поступил на историко-филологический факультет, выбрав руководителем Б. А. Фохта; однако в 1905-м прекратил посещать занятия, в 1906-м подал прошение об отчислении и стал сотрудничать с редакцией издания «Весы» (1904 – 1909).

В годы, когда символисты пользовались наибольшим успехом, Белый составлял «любовные треугольники» сразу с двумя собратьями по течению – Валерием Брюсовым и Александром Блоком и, соответственно, Ниной Петровской и Любовью Менделеевой. Отношения Белого, Брюсова и истеричной Нины вдохновили Валерия Яковлевича на создание романа «Огненный ангел» (1907). Треугольник Белый – Блок – Люба Менделеева замысловато преломился в романе «Петербург» (1913). Некоторое время Люба Менделеева-Блок и Белый встречались в съёмной квартире на Шпалерной улице. Когда же она сообщила Белому, что остаётся с мужем, а его хочет навсегда вычеркнуть из жизни, Белый вступил в полосу глубокого кризиса, едва не закончившегося самоубийством. Ощущая себя покинутым всеми, он уехал жить за границу.

Белый более двух лет жил за рубежом, где создал два сборника, посвящённых чете бывших друзей. Вернувшись в Россию, в апреле 1909 года поэт увлёкся Асей Тургеневой (1890 – 1966) и вместе с ней в 1911 году совершил ряд путешествий через Сицилию – Тунис – Египет – Палестину (описано в «Путевых заметках»). В 1910-м Бугаев, опираясь на математические методы, создал цикл лекций о просодии – по словам Д. Мирского, 1910-й – это «дата, с которой можно отсчитывать само существование русского стиховедения как отрасли науки».

В 1912-м Андрей Белый в Берлине познакомился с Рудольфом Штейнером, стал его учеником и без оглядки отдался своему ученичеству и антропософии. Фактически отойдя от прежнего круга писателей, работал над прозаическими произведениями. Когда разразилась война 1914-го, Штейнер и его ученики, в том числе и с Андрей Белый, перебрались в швейцарский Дорнах, где начиналось строительство Гётеанума. Этот храм строился руками учеников и последователей Штейнера. 23 марта 1914 года в Берне был заключён брак между Борисом Николаевичем Бугаевым и Анной Алексеевной Тургеневой.

В 1916 году Б. Н. Бугаева вызывают в Россию – «для проверки отношения к воинской повинности», и он кружным путём через Францию, Англию, Норвегию и Швецию прибыл на родину. Жена за ним не последовала. После Октябрьской революции вёл занятия по теории поэзии и прозы в московском Пролеткульте.

С конца 1919-го Белый стал задумывался о возвращении к жене, в Дорнах, за границу его выпустили только в начале сентября 1921-го. Из объяснения с Асей стало ясно, что продолжение совместной семейной жизни невозможно. Владислав Ходасевич и другие мемуаристы запомнили его изломанное, скоморошеское поведение, «выплясывание» трагедии в берлинских барах: «его фокстрот – чистейшее хлыстовство: даже не свистопляска, а христопляска» (Цветаева).

Анна Алексеевна осталась жить в Дорнахе, посвятив себя служению делу Рудольфа Штейнера. Её называли «антропософской монахиней».

В октябре 1923 года Белый неожиданно вернулся в Москву; Ася навсегда осталась в прошлом. «Белый – покойник, и ни в каком духе он не воскреснет», – писал в «Правде» Лев Троцкий. Но в его жизни появилась женщина, которой суждено было провести с ним последние годы. Клавдия Николаевна Васильева (урождённая Алексеева; 1886 – 1970) стала последней подругой Белого, к которой он не испытывал любовных чувств, однако держался за неё, словно за спасительницу. В марте 1925 года он снял две комнаты в Кучине под Москвой. А 18 июля 1931 года тихая, покорная, заботливая Клодя, как называл её писатель, стала его супругой. Писатель умер на руках у своей жены 8 января 1934 года от инсульта – следствие солнечного удара, случившегося с ним в Коктебеле. Эта судьба была предсказана Белым в сборнике «Пепел» (1907).

Любовь Дмитриевна Менделеева пережила бывшего возлюбленного на пять лет.

Литературный дебют Андрея Белого – «Симфония (2-я, драматическая)» (М., 1902). За ней последовали «Северная симфония (1-я, героическая)» (1904), «Возврат» (1905), «Кубок метелей» (1908) в индивидуальном жанре лирической ритмизованной прозы с характерными мистическими мотивами и фантасмагорическим восприятием действительности. Войдя в круг символистов, участвовал в журналах «Мир искусства», «Новый путь», «Весы», «Золотое руно», «Перевал». Ранний сборник стихов «Золото в лазури» (1904) отличается формальным экспериментаторством и характерными символистскими мотивами. После возвращения из-за границы выпустил сборники стихов «Пепел» (1909; трагедия деревенской Руси), «Урна» (1909), роман «Серебряный голубь» (1909; отдельное издание – 1910), очерки «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой» (1911).

Итоги собственной литературно-критической деятельности, отчасти символизма в целом, подведены в сборниках статей «Символизм» (1910; включает также стиховедческие работы), «Луг зелёный» (1910; включает критические и полемические статьи, очерки о русских и зарубежных писателях), «Арабески» (1911). В 1914 – 1915 вышла первая редакция романа «Петербург», который является второй частью трилогии «Восток или Запад». Роман «Петербург» (переработанная сокращённая редакция – 1922 год) воспринимался многими читателями и критиками как символизированное и сатирическое изображение российской государственности. Первый в задуманной серии автобиографических романов – «Котик Летаев» (1914 – 1915; отдельное издание – 1922); серия продолжена романом «Крещёный китаец» (1921; отдельное издание – 1927). В 1915 пишет исследование «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности» (М., 1917).

Итоги собственной литературно-критической деятельности, отчасти символизма в целом, подведены в сборниках статей «Символизм» (1910; включает также стиховедческие работы), «Луг зелёный» (1910; включает критические и полемические статьи, очерки о русских и зарубежных писателях), «Арабески» (1911). В 1914 – 1915 вышла первая редакция романа «Петербург», который является второй частью трилогии «Восток или Запад». Роман «Петербург» (переработанная сокращённая редакция – 1922 год) воспринимался многими читателями и критиками как символизированное и сатирическое изображение российской государственности. Первый в задуманной серии автобиографических романов – «Котик Летаев» (1914 – 1915; отдельное издание – 1922); серия продолжена романом «Крещёный китаец» (1921; отдельное издание – 1927). В 1915 пишет исследование «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности» (М., 1917).

Понимание Первой мировой войны как проявления общего кризиса западной цивилизации отражено в цикле «На перевале» («I. Кризис жизни», 1918; «II. Кризис мысли», 1918; «III. Кризис культуры», 1918). Восприятие стихии Октября – в очерке «Революция и культура» (1917), поэме «Христос воскрес» (1918), сборнике стихов «Звезда» (1922). Также в 1922 году в Берлине Андрей Белый публикует «звуковую поэму» «Глоссолалия», где, опираясь на учение Р. Штейнера и метод сравнительно-исторического языкознания, разрабатывает тему создания вселенной из звуков. Возвратившись в Россию (1923), создаёт романную дилогию «Москва» («Московский чудак», «Москва под ударом»; 1926), роман «Маски» (1932), пишет мемуары – «Воспоминания о Блоке» (1922 – 1923) и мемуарную трилогию «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933), «Между двух революций» (1934).

Среди последних работ Андрея Белого – теоретико-литературные исследования «Ритм как диалектика и „Медный всадник“» (1929) и «Мастерство Гоголя» (1934), которые позволили В. Набокову назвать его «гением въедливости». Сокращённое изложение теоретических выкладок Белого о ритме русского стиха приведено Набоковым в приложении к переводу «Евгения Онегина» на английский язык (in: Notes on Prosody).

Первоисточники: сайты «Википедия» и «Мировая поэзия»

* * *

В те дни, когда поэт читал мне свой «Петербург», я был восхищён яркостью и новизной слышанного, потрясён силой его внутреннего смысла и глубиной избыточествующих в нём прозрений – до невозможности точного критического анализа. Брался я за чтение этого романа и по напечатании его в альманахе «Сирин» – и, наконец, только что перечитал его сызнова в недавно вышедшем отдельном издании, а полная трезвость аналитической мысли ко мне так и не пришла, только углубилось синтетическое постижение; и какое-то полусознательное чувство по-прежнему повелительно заставляет меня без оглядки и колебания следовать за головокружительным теплом поэмы, в уверенности, что только отзвучав, прозвучит она в душе цельно и что единое, что здесь потребно, это – синтетический охват целого.

Вячеслав Иванов, «Вдохновение ужаса»

* * *

Андрей Белый подчинил свою прозу чёткому, почти стихотворному ритму. И читать эту сложную, размеренную прозу было так же утомительно, как ходить по шпалам.

Самуил Маршак, «Воспитание словом»

«Голубые глаза и горячая лобная кость…»

Стихи памяти Андрея Белого

Голубые глаза и горячая лобная кость –

Мировая манила тебя молодящая злость.

И за то, что тебе суждена была чудная власть,

Положили тебя никогда не судить и не клясть.

На тебя надевали тиару – юрода колпак,

Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!

Как снежок на Москве заводил кавардак гоголёк:

Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок...

Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,

Сочинитель, щеглёнок, студентик, студент, бубенец...

Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей

Под морозную пыль образуемых вновь падежей.

Часто пишется казнь, а читается правильно – песнь,

Может быть, простота – уязвимая смертью болезнь?

Прямизна нашей речи не только пугач для детей –

Не бумажные дести, а вести спасают людей.

Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши,

Налетели на мёртвого жирные карандаши.

На коленях держали для славных потомков листы,

Рисовали, просили прощенья у каждой черты.

Меж тобой и страной ледяная рождается связь –

Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.

Да не спросят тебя молодые, грядущие те,

Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте...

10 – 11 января 1934

Осип Мандельштам, «Голубые глаза и горячая лобная кость…»

* * *

Андрей Белый – интереснейший писатель нашего времени. Вся современная русская проза носит на себе его следы. Пильняк – тень от дыма, если Белый – дым.

Виктор Шкловский, «Гамбургский счёт»

* * *

Роман А. Белого «Петербург» – самое сильное и художественно выразительное из всех его произведений. Это – небывалая ещё в литературе запись бреда; утончёнными и усложнёнными словесными приёмами строится особый мир – невероятный, фантастический, чудовищный: мир кошмара и ужаса; мир извращённых перспектив, обездушенных людей и движущихся мертвецов. И он смотрит на нас фосфорическими глазами трупа, парализует ужасом, околдовывает гипнотическим внушением. Самое жуткое: этот мир, придуманный гениальным безумцем, реально существует. По сравнению с ним фантастические сны Гофмана и Эдгара По, наваждения Гоголя и Достоевского кажутся безобидными и нестрашными.

Роман А. Белого «Петербург» – самое сильное и художественно выразительное из всех его произведений. Это – небывалая ещё в литературе запись бреда; утончёнными и усложнёнными словесными приёмами строится особый мир – невероятный, фантастический, чудовищный: мир кошмара и ужаса; мир извращённых перспектив, обездушенных людей и движущихся мертвецов. И он смотрит на нас фосфорическими глазами трупа, парализует ужасом, околдовывает гипнотическим внушением. Самое жуткое: этот мир, придуманный гениальным безумцем, реально существует. По сравнению с ним фантастические сны Гофмана и Эдгара По, наваждения Гоголя и Достоевского кажутся безобидными и нестрашными.

Константин Мочульский, «Андрей Белый»

* * *

Есть встречи, есть чувства, когда даётся сразу всё и продолжения не нужно. Продолжать, ведь это – проверять.

Марина Цветаева, «Пленный дух»

Красное и чёрное

Маски Музы Андрея Белого

… путь от Платону к планктону

И от Фидия к мидии – прост.

Анадиплосис… Анадиплосис??? Господи, и что тебе от меня нужно? Чтобы вспомнила, кто ты есть такой? Вспомню, постараюсь, а если нет – загляну в Википедию. Теперь с этим просто…. И все же – почему именно ты, Грек?[1] Кажется, поняла: Бахтин – память жанра… Тебе, например, предложили написать венок сонетов? – Без него, Анадиплосиса, не обойтись уж точно! Правда, сдвоенность особая, но с-двое-нность!

Анадиплосис… Анадиплосис??? Господи, и что тебе от меня нужно? Чтобы вспомнила, кто ты есть такой? Вспомню, постараюсь, а если нет – загляну в Википедию. Теперь с этим просто…. И все же – почему именно ты, Грек?[1] Кажется, поняла: Бахтин – память жанра… Тебе, например, предложили написать венок сонетов? – Без него, Анадиплосиса, не обойтись уж точно! Правда, сдвоенность особая, но с-двое-нность!

Уже назад не повернуть,

Ступая на кремнистый путь.

Ступая на кремнистый путь…

И путь, как всегда, кремнистый, и повернуть нельзя… Но ты же (я же?) собиралась написать эссе? При чём же здесь греки, Бахтин, Лермонтов, Яропольский? – Неужели нужны объяснения?.. Впрочем, намёк себе позволю: Розанов, Белый… Да, уж лучше бы не объясняла! Лучше, как у Василия Васильевича в «Уединённом»: «И вот решил я эти опавшие листы собрать. Зачем? Кому нужно? Просто – мне нужно. Ах, добрый читатель, я уже давно пишу «без читателя», – просто потому что нравится. Как «без читателя» и издаю… Просто так нравится… что-то течёт в душе. Вечно. Постоянно. Что? почему? Кто знает? – меньше всего автор».[2]

И почему я решилась, а, задумавшись о «Петербурге» и «Москве» Андрея Белого, вспомнила и Розанова, и Блока, и Маяковского, и Замятина, и Северянина и ещё многих-многих, но только не Любочку Менделееву? Впрочем, и здесь никаких капризов памяти – напротив: люди, годы, жизнь, творчество… Высшая Математика Судьбы и Литературы. Красное и чёрное игрового поля рулетки Жюльена Сореля. Маски и Лики жизни Духа.

Пожалуй, всё это можно было бы и опустить как плеоназм, поскольку Он, Андрей Белый, – на Рубиконе своей земной жизни – написал мемуарную прозу: «На рубеже двух столетий» (1930), «Начало века» (1933), «Между двух революций» (1934)… Как поведал бы нам его Котик Летаев, «самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза и сломало всё – до первой вспышки сознания; сломан лёд: слов, понятий и смыслов; многообразие рассудочных истин проросло и охвачено ритмами; архитектоника ритмов осмыслилась и отряхнула былые мне смыслы, как мёртвые листья; смысл есть жизнь: м_о_я ж_и_з_н_ь; она – в ритме годин: в жестикуляции, в мимике мимо летящих событий; слово – мимика, танец, улыбка. Понятия – водомётные капли: в непеременном кипении, в преломлении смыслов они, поднимающем радугу из них встающего мира; объяснение – радуга; в танце смыслов – она: в танце слов; в смысле, в слове, как в капле, – нет радуги...»

Бредовый лабиринт

«Мысли мои – змееногие мифы: переживаю т_и_т_а_н_н_о_с_т_и. Пучинны все мысли: океан бьётся в каждой; и проливается в тело – космической бурею; восстающая детская мысль напоминает комету; вот она в тело падает; и – кровавится её хвост: и – дождями кровавых карбункулов изливается: в океан ощущений; и между телом и мыслью, пучиной воды и огня, кто-то бросил с размаху ребёнка, и – страшно ребёнку»… Читая его «Котика Летаева», осознаю раз за разом, что Белый – сплошной и прекрасный анадиплосис, удивительный мифотворец сдвоенности Времён и Человеков, попытавшийся за нас и для каждого из нас, живущих на Земле, раз за разом проходить по извивам-тупикам бредового лабиринта существования, которое немыслимо без андрогинности человека-младенца, несмышлёного смышлёныша, переростка-недоросля, Тезея-Минотавра: «Переходы, комнаты, коридоры напоминают нам наше тело, преобразуют нам наше тело; показуют нам наше тело; это – органы тела... вселенной, которой труп – нами видимый мир; мы с себя его сбросили: и вне нас он застыл; это – кости прежних форм жизни, по которым мы ходим; нами видимый мир – труп далёкого прошлого; мы к нему опускаемся из нашего настоящего бытия – перерабатывать его формы; так входим в ворота рождения; переходы, комнаты, коридоры напоминают нам наше прошлое; прообразуют нам наше прошлое; это – органы... прошлой жизни... – переходы, комнаты, коридоры, мне встающие в первых мигах сознания, переселяют меня в древнейшую эру жизни…»

«Мысли мои – змееногие мифы: переживаю т_и_т_а_н_н_о_с_т_и. Пучинны все мысли: океан бьётся в каждой; и проливается в тело – космической бурею; восстающая детская мысль напоминает комету; вот она в тело падает; и – кровавится её хвост: и – дождями кровавых карбункулов изливается: в океан ощущений; и между телом и мыслью, пучиной воды и огня, кто-то бросил с размаху ребёнка, и – страшно ребёнку»… Читая его «Котика Летаева», осознаю раз за разом, что Белый – сплошной и прекрасный анадиплосис, удивительный мифотворец сдвоенности Времён и Человеков, попытавшийся за нас и для каждого из нас, живущих на Земле, раз за разом проходить по извивам-тупикам бредового лабиринта существования, которое немыслимо без андрогинности человека-младенца, несмышлёного смышлёныша, переростка-недоросля, Тезея-Минотавра: «Переходы, комнаты, коридоры напоминают нам наше тело, преобразуют нам наше тело; показуют нам наше тело; это – органы тела... вселенной, которой труп – нами видимый мир; мы с себя его сбросили: и вне нас он застыл; это – кости прежних форм жизни, по которым мы ходим; нами видимый мир – труп далёкого прошлого; мы к нему опускаемся из нашего настоящего бытия – перерабатывать его формы; так входим в ворота рождения; переходы, комнаты, коридоры напоминают нам наше прошлое; прообразуют нам наше прошлое; это – органы... прошлой жизни... – переходы, комнаты, коридоры, мне встающие в первых мигах сознания, переселяют меня в древнейшую эру жизни…»

Без преувеличения, его собственными словами – «все грани чувств, все грани правды стёрты в годах, мирах, часах» и – сквозь них, вместе с ними выпукло, рельефно, классически-пластически они же зримы, когда к Игровому столу Жизни, немыслимому без зеро, подходит Андрей Белый и… превращает нуль-ноль в создателя-множителя миров: завораживающих и бесплодных, пространных и каморочных, пассионарных и выморочных, примитивных и гениальных, тусклых-осиянных.

И никто не поймет…

Она – паспорт к моей душе…

Метель

Метель выдувала с крыш бледные вихри.

Прыснули вверх снега и, как лилии, закачались над городом.

Певучие ленты серебра налетали – пролетали, обволакивали.

Сталкивались, дробясь снегом.

И снег рассыпался горстями бриллиантов. Сотнями брызнувших мошек, танцуя, метался, ложился у ног.

И мошки гасли.

Но, брызнувши светом, они опять возносились.

Снова гигантские лилии, занесясь, закачавшись над городом, облетали с пургою.

Это была первая зимняя метель.

На улице казались прохожие бледными, странными, когда сталкивались, хватаясь за шляпы.

Знакомая тайна в душе пролетала нежданно. Знакомые вопли вдали разрывались призывно. Знакомая тайна душе проплывала нежданно.

Но бродили всё так же, всё так же…

И, действительно, Белый был прав: никто не понял и не принял «Симфоний». «Мистическая алгебра», «кубок бездарных претензий», кажется, лучшее и едва ли не комплиментарное из всего, сказанного о его «Симфониях». Но Блок меня просто сразил!

Милый Боря,

Я долго не отвечал на твои письма, потому что не умел ответить. Сделать это мне трудно и до сих пор. Я прочёл «Кубок метелей» и нашёл эту книгу не только чуждой, но глубоко враждебной мне по духу. С моей точки зрения, там очень много кощунственного, но, так как Ты находил, со своей стороны, кощунственное в моей «Нечаянной Радости» и в пьесах, то я теряюсь и готов признать, что мы окончательно и бесповоротно не можем судить друг о друге. Ты пишешь, что Симфония эта – самая искренняя из всех; в таком случае я ничего в тебе не понимаю, ничего не пойму, и никто не поймёт. Даже с внешней стороны (литературной) я совершенно отрицаю эту Симфонию, за исключением немногих мест, уже по одному тому, что половины не понимаю, но и никто не понимает. К этому присоединяется ужасно неприятное впечатление от Твоих рецензий в «Весах» о Сологубе, Гиппиус, «обозной сволочи». Я не могу не верить в наше с Тобой отношение друг к другу, основанное на чём-то большем, чем мы, потому что за это всегда говорят мистические факты. Но более запутанных внутренних отношений у меня нет и не было ни с кем. Всю жизнь у меня была и есть «неколебимая истина» мистического порядка, и, с точки зрения этой истины, я принужден признать Твою Симфонию враждебной мне по существу.

Что касается Серёжиной «полемики» (?), то я должен сказать, что он понял меня и то, что я писал, столь же тонко, сколько может понять любой высокомерный директор департамента. Мог бы сказать много, но не хочется.

Твой Ал. Блок.

(Письмо Александра Блока Андрею Белому от 24 апреля 1908 года, Петербург…)

Петербург – «Петербург». Тот самый!.. А Белый и сам сомневался. Но есть сомнения движущие, подвижнические, а здесь у Блока… Но ведь как сам потом напишет о Петербурге и Пушкине!.. И – о себе самом: метельно-снежном, петербургском, патетически-разухабистом… А Белый пишет:

Оканчивая свою «Четвёртую Симфонию», я нахожусь в некотором недоумении. Кто её будет читать? Кому нужна? Я работал над ней долго, я старался по возможности точнее обрисовать некоторые переживания, подстилающие, так сказать, фон обыденной жизни и по существу не воплотимые в образах. Эти переживания, облечённые в форму повторяющихся тем, проходящих сквозь всю «Симфонию», представлены как бы в увеличительном стекле. Тут я встретился с двумя родами недоумений. Следует ли при выборе образа переживанию, по существу не воплотимому в образ, руководствоваться красотой самого образа или точностью его (то есть чтобы образ вмещал возможный максимум переживания)? Вместе с тем, как совместить внутреннюю связь невоплотимых в образ переживаний (я бы сказал, мистических) со связью образов? Передо мною обозначилось два пути: путь искусства и путь анализа самих переживаний, разложения их на составные части. Я избрал второй путь и потому-то недоумеваю – есть ли предлагаемая «Симфония» художественное произведение или документ состояния сознания современной души, быть может, любопытный для будущего психолога? Это касается субстанции самой «Симфонии»…

Восстанавливаю душевное равновесие и читаю статью А. В. Лаврова «У истоков творчества Андрея Белого» в ленинградском издании «Симфоний» 1991-го года:

«Кубок метелей», завершённый в 1907 году, предстал достаточно красноречивым доказательством того, что «симфоническая» форма, найденная Белым на рубеже веков, не универсальна, что она способна к ценностному саморазвитию лишь до той поры, пока сохраняется незыблемой в своих основных чертах и ориентирах мифопоэтическая картина мира, вызвавшая её к жизни. Новых духовных импульсов, более широкого образа действительности, осмысляемой уже не только в системе метафизических понятий и под знаком мистических предначертаний, но и в социально-историческом аспекте, в трагических отсветах современности – а именно к такому мировосприятию Белый стал всё более последовательно склоняться, начиная с середины 1900-х годов, – «симфонии» уже вместить не могли. Оставшись сугубо индивидуальным жанровым образованием, они не породили сколько-нибудь значимой литературной школы: чужие опыты в «симфоническом» духе – такие, как поэма «Облака» (М., 1905) Жагадиса (А. И. Бачинского) или оставшаяся в рукописи «Эсхатологическая мозаика» (1904) П. А. Флоренского – вариация на темы «Северной симфонии» – были единичными и всецело зависимыми от «оригинала». Однако «симфониям» суждено было навсегда остаться самым ярким и законченным воплощением «эпохи зорь», послужившей истоком всего последующего творчества Андрея Белого, одним из наиболее выразительных и художественно совершенных памятников русского религиозно-философского, теургического символизма, одним из первых опытов в области экспериментальной прозы, получившей столь широкое развитие в XX веке, – а это не так уж мало».

Символическая Теургия… Точно, но… Но-но-но!.. Вслушайтесь-всмотритесь!.. Слишком много патетики? Ничуть – Патетическая Симфония Творчества Андрея Белого. И постмодернистам есть о чём подумать.

Музыкален? Да, как Равель и Дебюсси, как Григ и Сибелиус, как Скрябин и Рахманинов… Мистериален? – В прямом, средневековом смысле, и – в отсылке к Гоголю-По-Эверсу-Булгакову… И, конечно же, симфоничен: подлинный, с ног сбивающий симфонист, как это понимали романтики. ТОТАЛЬНЫЙ, ВСЕОХВАТНЫЙ…

И деревья, охваченные снегом, возметали ликующе суки свои, точно диаконы ночи, закупались в снеге и вздохнули облегчённо, побелевшие в снежных объятиях.

Кровь заката багряная вином снежным вскипела: причастники, приступите.

Проливайся, пена метельная, пена метельная, пена.

Проливайся, пена.

Гласы, гласы свои над землёй изрекайте, о Господе воздыхайте!

Орари, диаконы, – орари бросайте, в небо бросайте, диаконы снежные.

Господу помолимся…

Здесь прозопоэзия, здесь трагифарс, здесь хоральность оров, всхлипов и визгов – человеческих и метельных… Окропиши меня иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся…

Наследник

Андрей Белый – теургийный Демиург?.. Кажется, и я попала в объятия бредового лабиринта. Даже захотелось вспомнить, что писала о героях-авторах в книге о Байроне-Фаулзе: «Тип героя определяет ту или иную культурную парадигму в её наиболее существенных моментах. И дело заключается не только в различном наполнении понятия «героизм» и его отражении в искусстве разных эпох, но и его «ядерной энергии», выступающей в качестве центрирующей, организующей конфигурацию и свойства системы силы. От того, насколько соразмерны такие величины, как мир и человек, вступившие во взаимоотношения «по Протагору», зависит и характер их взаимодействия: «царь или раб», «Бог или червь». Романтизм переносит вопрос в несколько другую плоскость, трансформируя понятие трансцендентного и превращая его из атрибута Иного мира в атрибут Подлинного мира, очертания которого проступают сквозь плотные слои и «области туманностей» мира земного. Романтический герой этот Подлинный мир предчувствует, провидит и представительствует от его имени. Профетический и визионерский пафос этого представительства естественен и закономерен, поскольку voce Dei должен пробиться сквозь voce populi. Романтический герой, таким образом, это одновременно и особая шкала измерений мира и человека, и мир и человек, увиденные через иную темпорально-пространственную и ментально-психологическую систему координат. Хрестоматийные блейковские строчки – «В одном мгновенье видеть вечность…» – могут быть прочтены в этом контексте как формула связи и принцип оптики – «визуально-релятивный императив», лежащий в основе романтического видения. Его фокусом оказывается абсолютная для романтизма категория – романтического Я, абсолютность этой категории – ключевой момент в романтическом мировосприятии, для которого «мир есть дочка зрения» (С. Кржижановский). Прозревая мир Подлинный и придавая ему зримые очертания, романтический герой на иных основаниях выстраивает лестницу бытия, каждая следующая ступенька которой отделяется от предыдущей и последующей Не-бытием» [3].

Андрей Белый – теургийный Демиург?.. Кажется, и я попала в объятия бредового лабиринта. Даже захотелось вспомнить, что писала о героях-авторах в книге о Байроне-Фаулзе: «Тип героя определяет ту или иную культурную парадигму в её наиболее существенных моментах. И дело заключается не только в различном наполнении понятия «героизм» и его отражении в искусстве разных эпох, но и его «ядерной энергии», выступающей в качестве центрирующей, организующей конфигурацию и свойства системы силы. От того, насколько соразмерны такие величины, как мир и человек, вступившие во взаимоотношения «по Протагору», зависит и характер их взаимодействия: «царь или раб», «Бог или червь». Романтизм переносит вопрос в несколько другую плоскость, трансформируя понятие трансцендентного и превращая его из атрибута Иного мира в атрибут Подлинного мира, очертания которого проступают сквозь плотные слои и «области туманностей» мира земного. Романтический герой этот Подлинный мир предчувствует, провидит и представительствует от его имени. Профетический и визионерский пафос этого представительства естественен и закономерен, поскольку voce Dei должен пробиться сквозь voce populi. Романтический герой, таким образом, это одновременно и особая шкала измерений мира и человека, и мир и человек, увиденные через иную темпорально-пространственную и ментально-психологическую систему координат. Хрестоматийные блейковские строчки – «В одном мгновенье видеть вечность…» – могут быть прочтены в этом контексте как формула связи и принцип оптики – «визуально-релятивный императив», лежащий в основе романтического видения. Его фокусом оказывается абсолютная для романтизма категория – романтического Я, абсолютность этой категории – ключевой момент в романтическом мировосприятии, для которого «мир есть дочка зрения» (С. Кржижановский). Прозревая мир Подлинный и придавая ему зримые очертания, романтический герой на иных основаниях выстраивает лестницу бытия, каждая следующая ступенька которой отделяется от предыдущей и последующей Не-бытием» [3].

Почему вдруг романтики? Не вдруг: анадиплосис виноват, конечно! А главное – ДНК Литературы: спирали двойные, тройные и всё выше, но каждый раз низ становится верхом, а верх – низом. Великое уравнение Творчества…

Тогда белый воздух лепил ей воздушного коня, и воздушный конь мчался на зелени, испещрённой золотыми пятнами: это плясала солнечная порфира из-под сквозных бушующих листьев ясными очертаниями: – воздушно-золотые гепарды, словно из ярых солнечных углей, шатались, перемешанные ветром, то пригибаясь, то прыгая на коня.

Но кусты неслись: – золотые воздушные гепарды бежали ей навстречу (их бросила бесконечность), вылепляясь из света и тени: точно ей навстречу пустили воздушную, ветром ревущую стаю – и вот гепарды бросались на неё, разбивались у неё на груди волнами листьев, розовым цветом, пятнами солнца и холодной, холодной росой.

Это летели мгновенья – летели и разбивались.

Это она пролетала сквозь время, страстно рвалась в голубую свободу…

Не определений ищу. Жажду сути моего Андрея Белого. Вижу в нём не символиста (да простит меня Борис Николаевич! Кстати, об именах, какой странный «анадиплосис» – Борис Николаевич), но сюрреалиста-метафизика. Дело не только в ассоциациях. Дело – в его многослойном СИНТЕТИЗМЕ, в богатстве его интонаций, ассоциаций, ЛИТЕРАТУРНОСТИ…

Вспомнился Ортега-и-Гассет, который в работе «В поисках Гёте» – 30-е годы двадцатого века – говорит о жизни, ставшей абсолютно проблематичной, а самым проблематичным в этой жизни называет её связь с прошлым. Гёте для него – прототип духовного наследника… Даже комментариев не требуется.

Душа как сюжет

Урбанизм?.. Городу и миру?.. Но город – всегда мир внутри Мира, а значит… Космизм – действительно определяющая черта «предсимфонии». Остававшаяся в рукописи, она могла бы послужить Николаю Бердяеву одним из подтверждений его мысли о том, что «мироощущение поэтов-символистов стояло под знаком космоса, а не Логоса»[4]. Это, кстати, Лавров говорит или я? Бердяев или Белый? Гоголь с Ноздрёвым повеселились бы от души. Осталось начать перечислять имена кучеров…

Довольно часто, причём в разные эпохи, хотя, кажется, в известном списке-перечне сюжетов не числится. Но всё, как всегда, зависит от того, кто, чью душу и как превращает в сюжет? Вновь вспомнился Розанов, отдающий должное Льву Толстому за то, что он отказался писать своих «Декабристов» – «по великой пустоте сюжета». И абсолютно розановское резюме: «Тут его серьёзное и благородное. То, что он не кончил «Декабристов» – столь же существенно и благородно, так же оригинально и величественно, как и то, что он изваял и кончил «Войну и мир» и «Каренину» («Уединённое»). Здесь – душа Толстого-художника: портрет на фоне ненаписанных «Декабристов». Магритт с Дельво и Дали…

А что можно сказать о душе и сюжете у Андрея Белого? Полагаю, это Россия как Психея – портрет, но он же и сюжет, точнее – Гиперсюжет: противостояние Хаоса и Космоса. Извечное для бытия-бытования Земли Русской, выходящее за её границы и превращающее гипертекст Андрея Белого в Сюжет-Ноумен Земли Людей.

Бегут минуты. Мелькают образы. Всё несётся. Велик полёт жизни. Крутятся созвездья – вращаются без конца. И летят, летят…

Это – слёзы огня: Безначальный заплакал когда-то. Брызги вспыхнувших слёз в необъятном горят, остывая. И аккорды созвездий в душе пробуждают забытую музыку плача.

Это – звёзды – огнистые искры промчавшейся вечной ракеты. Горят, остывая. Сквозь хаос пространств посылают друг другу снопы золотые – знамёна огня промчавшейся родины.

И вот, погасая, бросают сквозь бездну золотисто-воздушные светы. Прижимает остывшее лоно снежно-трепетные ласки тепла и белого золота. И от бело-золотых, атласно-воздушных и жарких томлений сотканные из лучей существа возникают на поверхности стынущих звёзд.

Поют о Солнцах дети Солнца, отыскивают в очах друг у друга солнечные знаки безвременья и называют жизнью эти поиски светов.

А золотисто-воздушные потоки летят и летят к ним, лаская и нежно целуя, сквозь хаос столетий, сквозь бездну текущих пространств.

Среди минут мелькают образы, и всё несётся в полёте жизни. Дети Солнца сквозь бездонную тьму хотят ринуться к Солнцу.

Как бархатные пчёлы, что собирают медовое золото, они берегут в сердцах запасы солнечного блеска. Сердце их вместит полудневный восторг: оно расширится, как чаша, потому что душа их должна стать огромным зеркалом, отражающим молнии солнц. Они рождают внуков солнца, чтоб передать им тайну света – светозарные знаки. Эти знаки открывают солнечность.

И вот длинный ряд поколений научается вспоминать невиданное и называет наукой эти желанные воспоминания.

Собирают солнце, накопляют светы – золотые светы и воздушно-белые, – накопляют светы внуки солнца.

Будет день, когда сердце их вместит все огненные слёзы – слёзы мировой ракеты, вспыхнувшей до времени времён.

Орнаментализм, экспрессивность стилевого выражения, прихотливость интонационно-синтаксических рядов, последовательная ритмизация и метафоризация речи, обилие образных лейтмотивов, графические приёмы… Да, всё это и многое (!) другое – принципиальные конструктивные элементы прозопоэзии Белого, но за ними – Евгений Замятин, Борис Пильняк, Сигизмунд Кржижановский… И тот же Виктор Шкловский, который как-то заметил, что без «Симфоний» Андрея Белого невозможна новая русская литература.

5. Ещё вчера он отправил в сумасшедший дом одного чахоточного, который в больнице внезапно открыл перед всеми бездну.

6. Сумасшедший тихо шептал при этом: «Я знаю тебя, Вечность!»

7. Все ужаснулись, услышав о скрываемом, призвали горбатого врача и отправили смельчака куда не следовало.

8. Это было вчера, а сегодня горбатый врач гулял на музыке с малокровной супругой и колченогим сынишкой…

5. Сама Вечность разгуливала в одинокой квартире; постукивала и посмеивалась в соседней комнате.

6. Садилась на пустые кресла, поправляла портреты в чехлах.

7. Уже книжные шкафы бросали суровые тени, и тени встречались и, встречаясь, сгущались… Точно прятались в тени.

8. Но там никого не было, кроме Иммануила Канта и Платона, стоявших в виде поясных бюстов на столе.

1. Чтоб рассеяться, он подошел к разбитому пианино. Сел на табурет и открыл крышку.

2. И стало пианино выставлять свою нижнюю челюсть, чтобы сидящий на табурете бил его по зубам.

3. И философ ударил по зубам старого друга.

4. И пошли удары за ударом. И прислуга философа затыкала уши ватой, хотя была она в кухне и все двери были затворены.

5. И этот ужас был зуд пальцев, и назывался он импровизацией.

6. В соседнюю комнату была дверь отворена. Там было зеркало. В зеркале отражалась спина сидящего на табурете перед разбитым пианино.

7. Другой сидящий играл на пианино, как и первый сидящий. Оба сидели друг к другу спиной.

8. И так продолжалось до бесконечности…

Мир не беспеременен. Он мчится вперёд – всё вперёд, всё вперёд.

Перебрасывает будущее в прошлое: летит – да, вперёд – да, вперёд.

У него есть крылья, чтобы лететь прочь от настоящего всё вперёд – ах, вперёд.

Но это не значит, что прошлого нет.

Оно растёт: временная струя бьёт в подставленную чашу.

Когда наполнится чаша, перестанут изливаться в неё временные струи.

И прошлое вернётся.

Количество его регистров, кажется, не поддается исчислению. Какой-то Сверх-орган, он же – Сверх-орган. Белая пена морская, которая всегда есть, и которой тут же нет. Но есть Теургийная сила Океана под названием Белый. Не в обиду дорогому Александру Александровичу: он, Андрей Белый, ярко монохромен – позволю себе этот оксюморон. А как псевдоним рождался! Как он сам говорит об этом – в специальном пояснении – «Почему я стал символистом»!.. Он – виртуоз хроматических гамм и обертонов. Его темы – вариативны, а вариации уже и не вариации вовсе, а свободное парение несметных Импровизаций.

Количество его регистров, кажется, не поддается исчислению. Какой-то Сверх-орган, он же – Сверх-орган. Белая пена морская, которая всегда есть, и которой тут же нет. Но есть Теургийная сила Океана под названием Белый. Не в обиду дорогому Александру Александровичу: он, Андрей Белый, ярко монохромен – позволю себе этот оксюморон. А как псевдоним рождался! Как он сам говорит об этом – в специальном пояснении – «Почему я стал символистом»!.. Он – виртуоз хроматических гамм и обертонов. Его темы – вариативны, а вариации уже и не вариации вовсе, а свободное парение несметных Импровизаций.

Отказалась искать определения, а тем более формулы, но в голове вертится Синестет Космо-Хаоса: длящегося, вечно творимого, а-морфного и поли-морфного…

Завитыми огнями головки над фарфоровой чашечкой кофе склоняясь, ножкой дразнила болонку, откидывалась назад, перелистывала томик и роняла на чайный столик.

Хрупкие кружева, под окошком шатаясь, взбивала пурга, кружева разрывала, в окна стучала.

Да, стучала.

Снежное его лицо, будто метель разрывая, стужей в окно ей смеялось, кивало и проносилось.

И Светлова, к окну подбегая, в хрусталях, в льдах клонилась, их целовала, протягивала руки и замирала.

Её кружева, с рук спадая, струились, платье пенили; руки ломала и возвращалась к кофе.

Он стоял, весь в цветах, весь в снегах, в хрусталях, и смеялся у окон, как в детские годы смеялся когда-то.

Он воздел свои руки и роем снежинок, букетом цветов полевых в окна ей бросил: так бросал лепестки он в детские годы когда-то.

Он её призывал, как и в детские годы когда-то.

Майолика масок

Уж точка близится, а… Время появиться на авансцене знаменитому красно-чёрному домино Маскарада «Петербурга». Вчера некто послал его экспресс-почтой Новелле Матвеевой. Разумеется, для передачи классической эстафеты – от Поэта Поэту, из века в век.

К чему изобретать национальный гений?

Ведь Пушкин есть у нас: в нём сбылся русский дух.

Но образ родины он вывел не из двух

Несложных принципов и не из трёх суждений;

Не из пяти берёз, одетых в майский пух,

И не из тысяч громких заверений;

Весь мир – весь белый свет! – в кольцо его творений

Вместился целиком. И высказался вслух.

…Избушка и… Вольтер! Казак и... нереида

Лишь лёгкой створкой здесь разделены для вида;

Кого-чего тут нет!.. Свирель из тростника –

И вьюг полнощных рёв; средневековый патер,

Золотокудрый Феб, коллежский регистратор,

Экспромт из Бомарше и – песня ямщика.

Останавливаю себя на полуслове. ИБО…

До встречи, дорогой Андрей! До скорого свидания, несравненный Борис Николаевич! Очень надеюсь, что наша – именно наша общая, всем миром – встреча ещё впереди… Вас, как Россию Северянина, ещё надо заслужить… У Вас не почтовая марка Йокнапатофы Фолкнера, не Макондо Маркеса, не Сахара Экзюпери, ни – тем более – … У Вас – КУБОК МЕТЕЛЕЙ, громокипящий. Тростник мыслящий Паскаля здесь не устоит, разве только Россия – ползуче-крылатая, альфа и омега, всегда – в начале-конце своих дорог, своего Пути…

А расставаться с Вами, Борис Николаевич, совсем не хочется… А мечтается, как Мастеру, в гости – в Ваш вечный дом…

С конюшней каменной, с дворницкой, с погребом – не прилипающий к семиэтажному дому, но скромным достоинством приседающий там, за литою решеткою, перевисающий кариатидами, тёмно-оливковый, с вязью пальметт – особняк: в переулке, в Леонтьевском!..

Вместо эпилога

…И

Непобедимые

Ритмы.

Андрей Белый – Марине Цветаевой

Цоссен, 1922

Постскриптум

М А С К И

Вместо предисловия

Предлагая вниманию читателей второй том «Москвы» под заглавием «Маски», я должен в двух словах показать свой художественный паспорт, т. е. поставить читателей в известность относительно того, чего я добивался, как эффекта (добился или не добился, – другой вопрос). Каждая картина имеет свой фокус: одни картины пишутся для разгляда с близкого расстояния; другие – предполагают дистанцию.

Предлагая вниманию читателей второй том «Москвы» под заглавием «Маски», я должен в двух словах показать свой художественный паспорт, т. е. поставить читателей в известность относительно того, чего я добивался, как эффекта (добился или не добился, – другой вопрос). Каждая картина имеет свой фокус: одни картины пишутся для разгляда с близкого расстояния; другие – предполагают дистанцию.

Когда добиваешься новых средств выражения, надо сказать об этом читателю, чтобы не получилась картина всей истории русской литературы, а именно: великого учёного Ломоносова, предварившего открытие закона постоянства материи, твердого азота в небесном куполе и т. д., оплёвывает пошляк Сумароков, как непонятного, бессмыслицы пишущего поэта; он-де пишет для звукового грохота, а не для мысли (воображаю мину мыслителя-учёного при эдаком наскоке «пошлячка»); Пушкина, создающего в 35 – 36-х годах прошлого века лучшие произведения, – не читают, предпочитая ему зализанную пошлость Бенедиктовых и Кукольников; далее: попеременно оплёвывают «современники» – Лермонтова; Гоголя Толстой-американец предлагает сослать в Сибирь; и Гоголь с рёвом почти бежит за границу от современных ему изъяснителей его; далее: проплёвываются – Достоевский, Гончаров; замалчивается Лесков; плёв продолжается весь XIX век, – вплоть до оплевания Брюсова, Блока (в 1900 – 1910 годах), гогота над Маяковским (1912 г.) и т. д.

Не все рождены быть популяризаторами завоеваний в сфере техники слова; напомню: всегда достаётся тем, кто в процессе написания романа открывает при романе ещё лаборатории, в которых устраиваются опыты с растиранием красок, наложением теней и т. д.

Из этого вовсе не следует, что я себя мню открывателем путей; я, может быть, жалкий Вагнер, фанатик, праздно исчисляющий квадратуру круга; не мне знать, добился ли я новых красок; но, извините пожалуйста, – и не Булгарину XX века, при мне пребывающему, дано это знать; лишь будущее рассудит нас (меня и поплёвывающих на мой «стиль», мою технику); допускаю, что я всего-навсего лишь… Тредьяковский, а не Ломоносов; но и Тредьяковские в своих лабораторных опытах нужны; самодельные приборы, весьма неуклюжие, предваряют усовершенствованные приборы будущего. Моя вина в том, что я не иду покупать себе готового прибора слов, а приготовляю свой, пусть нелепый.

Я могу показаться необычным; необычность – не оторванность; необычное сегодня может завтра войти в обиход, как не только понятное, но и как удобное для использования.

Импрессионисты были непонятны до момента, пока кто-то не подсказал: вот как их нужно смотреть; с этого момента – вдруг: непонятные стали понятны; Ломоносов Сумарокову (как и иному из сегодняшних критиков) непонятен без внятного, краткого урока о том, что звуковой жест вот в каком смысле играет роль в культуре художественного слова; теперь всякому понятен термин Шкловского «остраннение»; но применять сознательно принцип «остраннения» (в учении о «далековатости» в выборе сравнений) начал Ломоносов за более чем 150 лет до Шкловского; непонятый в XVIII веке, он ясен – в XX.

Импрессионисты были непонятны до момента, пока кто-то не подсказал: вот как их нужно смотреть; с этого момента – вдруг: непонятные стали понятны; Ломоносов Сумарокову (как и иному из сегодняшних критиков) непонятен без внятного, краткого урока о том, что звуковой жест вот в каком смысле играет роль в культуре художественного слова; теперь всякому понятен термин Шкловского «остраннение»; но применять сознательно принцип «остраннения» (в учении о «далековатости» в выборе сравнений) начал Ломоносов за более чем 150 лет до Шкловского; непонятый в XVIII веке, он ясен – в XX.

Всё это – вот к чему: я пишу не для чтения глазами, а для читателя, внутренне произносящего мой текст; и поэтому я сознательно насыщаю смысловую абстракцию не только красками, гамму которых изучаю при описании любого ничтожного предмета, но и звуками до того, например, что звуковой мотив фамилии Мандро, себя повторяя в «др», становится одной из главнейших аллитераций всего романа, т. е.: я, как Ломоносов, культивирую – риторику, звук, интонацию, жест; я автор не «пописывающий», а рассказывающий напевно, жестикуляционно; я сознательно навязываю голос свой всеми средствами: звуком слов и расстановкой частей фразы.

…………………………………………………….

В завершение скажу, что, пишучи «Maски», я учился: словесной орнаментике у Гоголя; ритму – у Ницше; драматическим приёмам – у Шекспира; жесту – у пантомимы, музыка, которую слушало внутреннее ухо, – Шуман; правде же я учился у натуры моих впечатлений от Москвы 1916 года, поразившей меня картиной развала, пляской над бездной, когда я вернулся из-за границы после 4-летнего отсутствия.

Считаю всё это нужным сказать, чтобы читатель читал меня, став в слуховом фокусе; если он ему чужд, пусть закроет книгу; очки – для глаз, а не для носа; табак для носа, а не для глаз. Всякое намерение имеет свои средства.

Андрей Белый

Кучино, 2 июня 1930 года

Нальчик, июнь – август 2016

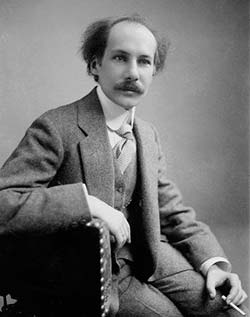

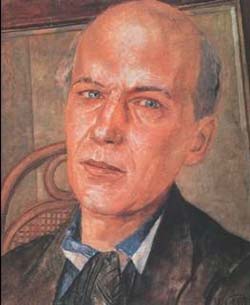

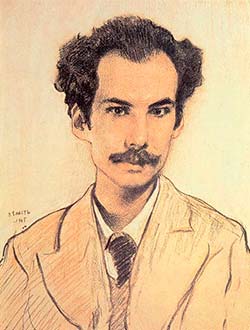

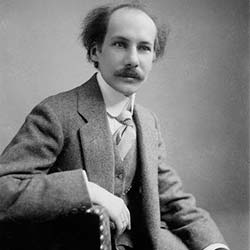

Иллюстрации:

фотографии Андрея Белого разных лет,

портреты поэта работы Леона Бакста и Кузьмы Петрова-Водкина,

сёстры Тургеневы – Наташа, Ася и Таня;

Александра Блок и Любовь Меделеева;

Любовь Менделеева,

Ася Тургенева и Андрей Белый,

Клавдия Васильева;

Петербург начала XX века

[2] В. В. Розанов. Уединённое. М., 1991. С. 3, 10.

[3] Н. А. Смирнова. Жизнь и мнения лорда Байрона, джентльмена. Нальчик, 2001. С. 32-33.

[4] Бердяев Н. Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века. Paris, 1971. С. 234.

Творчество

Подборки стихотворений

- Быстрь Бытия № 25 (373) 1 сентября 2016 года

Добавить комментарий