(Ко дню памяти Ильи Сельвинского)

Я не знал, с чего начать эти записки. Но чувствовал, что без них не обойтись. Может, рассказать о том, как возвращаясь кривыми улочками старого Симферополя из Свято-Троицкой обители, мы неожиданно упёрлись в двухэтажный особнячок с вывеской «Дом-музей И. Л. Сельвинского». Пожалуй, так…

Здесь в малюсеньком Бондарном переулке этот гениальный крымчанин и родился. Как раз по соседству с тем местом, где нашёл свой последний приют другой выдающийся сын крымской земли – святитель Лука (Войно-Ясенецкий). В купающемся в колокольных перезвонах храме Свято-Троицкого монастыря – мощи преподобного архиепископа-хирурга. К ним стремятся со всего света. Приезжают прикладываться на улицу… Большевистскую. Так повелось с советских времён: улицы, несущие на себе православные святыни, именовать на коммунистически лад, и не находить в этом ничего странного. Не нашли ничего удивительного в этом и мы.

Поэт революции и драматург, а также – её стойкий солдат и нежный поклонник, авангардист, теоретик конструктивизма, он же – цирковой борец, грузчик, натурщик, музыкант, художник, спортсмен, правовед и историк (юрфак МГУ), искушённый спец по заготовке пушнины, член экспедиции на ледоколе «Челюскин», сварщик на Московском электроламповом заводе, кадровый офицер советской армии, руководитель семинара в Литинституте имени Горького. Это лишь часть ипостасей выдающегося симферопольца. Как они смогли ужиться в одном лице – загадка. Хотя, показалось нам, отчасти отгадываемая местом рождения этого гениального крымчака – Старым городом. Старым Симферополем. Местом, в котором можно родиться. Двориками, которые невозможно не полюбить.

Поэт революции и драматург, а также – её стойкий солдат и нежный поклонник, авангардист, теоретик конструктивизма, он же – цирковой борец, грузчик, натурщик, музыкант, художник, спортсмен, правовед и историк (юрфак МГУ), искушённый спец по заготовке пушнины, член экспедиции на ледоколе «Челюскин», сварщик на Московском электроламповом заводе, кадровый офицер советской армии, руководитель семинара в Литинституте имени Горького. Это лишь часть ипостасей выдающегося симферопольца. Как они смогли ужиться в одном лице – загадка. Хотя, показалось нам, отчасти отгадываемая местом рождения этого гениального крымчака – Старым городом. Старым Симферополем. Местом, в котором можно родиться. Двориками, которые невозможно не полюбить.

Вот она – густейшая смесь десятков культур, языков, вер и традиций. По-татарски затейливо петляющие улочки в ширину одной повозки. Обступающие тебя с двух сторон вековые стены домиков из жёсткого, точно наждак, ракушечника. Над проулками – жаркое солнце, в проулках – зной, плюс – перекличка колоколов Троицкого и Петропавловского соборов с криком муэдзина с неподалёку расположенного минарета древнейшей на полуострове мечети Кебир-Джами. Тут же, соединяющая (или, наоборот – разделяющая) православные и мусульманские святилища, бойкая и шумная улица Шмидта. Какого именно? Либо – того самого, щуплого, но героического лейтенанта Шмидта, бросившего вызов царю и жизнь – на плаху. Либо – могучего и бородатого полярника Шмидта, бросившегося на зов уже свершившегося социализма во льды ледовитых морей.

Вот она – густейшая смесь десятков культур, языков, вер и традиций. По-татарски затейливо петляющие улочки в ширину одной повозки. Обступающие тебя с двух сторон вековые стены домиков из жёсткого, точно наждак, ракушечника. Над проулками – жаркое солнце, в проулках – зной, плюс – перекличка колоколов Троицкого и Петропавловского соборов с криком муэдзина с неподалёку расположенного минарета древнейшей на полуострове мечети Кебир-Джами. Тут же, соединяющая (или, наоборот – разделяющая) православные и мусульманские святилища, бойкая и шумная улица Шмидта. Какого именно? Либо – того самого, щуплого, но героического лейтенанта Шмидта, бросившего вызов царю и жизнь – на плаху. Либо – могучего и бородатого полярника Шмидта, бросившегося на зов уже свершившегося социализма во льды ледовитых морей.

Надо сказать, и тот Шмидт, и этот – сыграли не последнюю роль в судьбе поэта, родившегося вблизи поименованной в честь них транспортной артерии. Как и другой первопроходец, но уже в литературе, точнее – в её социально обострённой интерпретации – Некрасов. Тот самый, которого юный Илья ставил очень высоко, выше многих, отмечая его в чём-то революционный поэтический запал, с которым будущий авангардист Сельвинский старался максимально сойтись.

Надо ли говорить, сколь своенравно распорядилась история, пустив улицу Некрасова в Симферополе как раз на пересечение с Бондарным переулком Сельвинского. Как и улицу Шмидта – подпирать собой родные пенаты поэта с тыла. А Большевистскую – обнимать подступы, как к главным православным святыням Симферополя, так и – к местным литературным святилищам. Из таких гремучих смесей, судя по всему, и взрываются сверхновые поэтические звёзды масштаба Ильи Львовича Сельвинского.

«Он дал историю в развороте от средневековья до современности, – писал о выдающемся поэте Лев Озеров. – Он дал общество в разрезе от холопов до царей. Он дал все виды и жанры литературы: от двустишья – до романа в стихах, от сонета – до эпопеи. Он дал просодию: от ямба – до тактовика, который является его личным введением в поэтику, от хорея – до верлибра». Но сначала – ворвался в поэзию переполненным искрящейся южной романтикой и предчувствием великого революционного пути юным летописцем эпохи. Своей эпохи…

Мне двадцать лет. Вся жизнь моя – начало.

Я только буду, но ещё не был.

Души заветной сердце не встречало:

Бывал влюблённым я, но не любил.

Ещё мой бриг не тронулся с причала,

Ещё я ничего не совершил,

Но чувствую томленье гордых сил –

Во мне уже поэзия звучала…

Что ждёт меня? Забвенье или пир?

Но я иду, бесстрашный и счастливый:

Мне двадцать лет. Передо мною мир!

Сельвинский, собственно, и занимался всю жизнь тем, что пытался объять этот самый мир. Понятно, необъятный в принципе, и тем не менее, чувствовавший на себе пристальное внимание поэта. Вот тот гимназическим почерком евпаторийского школяра шлифует первые рифмы для городской газеты. Вот, подхваченный ветром назревающей революции, штудирует «Капитал» Маркса (под впечатлением прочитанного даже берёт себе второе имя – Карл). Вот рвётся спасать от интервентов родной Крым. Вот попадает под белогвардейские (или красногвардейские – в ту пору поди, разбери) пули, а потом оказывается в застенках севастопольской охранки, воссоздавая в тюремных стихах жуткий дух зарешёченных пространств и ощущая в себе приступы новых поэтических озарений.

Сельвинский, собственно, и занимался всю жизнь тем, что пытался объять этот самый мир. Понятно, необъятный в принципе, и тем не менее, чувствовавший на себе пристальное внимание поэта. Вот тот гимназическим почерком евпаторийского школяра шлифует первые рифмы для городской газеты. Вот, подхваченный ветром назревающей революции, штудирует «Капитал» Маркса (под впечатлением прочитанного даже берёт себе второе имя – Карл). Вот рвётся спасать от интервентов родной Крым. Вот попадает под белогвардейские (или красногвардейские – в ту пору поди, разбери) пули, а потом оказывается в застенках севастопольской охранки, воссоздавая в тюремных стихах жуткий дух зарешёченных пространств и ощущая в себе приступы новых поэтических озарений.

Крым… Как весело в буханьях пушки

Кровь свою пролил я там впервой!

Но там же впервые явился Пушкин

И за руку ввёл меня в круг роковой.

Сначала я тихо корпел над рифмой,

На ямбе качался, как на волне…

И вдруг почуял я вой надрывный…

Жизнь разверзлась пещью в огне!

Вот, очарованный новизной социализма, Сельвинский конструирует для него новый литературный язык. Вот, озабоченный первыми социальными поломками в недрах нового общества, анализирует способы их устранения. Рождаются поэтические эпопеи: «Улялаевщина» – о трудных родах революции на местах в условиях буйства анархистских эпидемий, «Пушторг» – о не менее коварных послеродовых осложнениях в недрах уже укрепившейся соввласти. Он создаёт поэтическую драму «Камандарм-2» – опять-таки об идейных трениях не с врагами революции, а внутри революционного стана.

Сельвинский не воспевал. Не барабанил. Он ставил диагноз и искал способы лечения. Новое общество оказалось предрасположенным к серьёзным социальным осложнениям.

Но мне воспеванье не по плечу.

Не трубадур я в лавровых листьях.

Я проблематик. Я аналитик.

Это невесело. Но хочу

Жить в горячих сердцах, а не в бронзе…

Понятно – камень в огород Маяковского. Последнего Сельвинский ценил очень высоко. И, тем не менее, отчаянно с ним ругался. По поводу: не трубадурничай! Не мельтеши рекламой!

Маяковский! Вы увенчанный лаврами

Мэтр и меж поэтов туз!

Как-то за вами я поплетусь

В яром деле торговой рекламы?..

И Сельвинский шёл своим путём. Изобрёл свой собственный поэтический механизм. Тщательно сконструировал. Построил. Отладил. Создал поэтические течение конструктивистов. Собственно, этой заслугой в обиходе главным образом и прославился. Мол, поэтические опусы должны быть максимально функциональными. «Заточенными» на главную идею. Рифмы, метафоры, образы – всё должно работать «на конечный результат». Приносить не столько поэтическую, сколько социальную прибыль. Хотя и изощрёнными поэтическими способами. Вот так…

Отличие настоящих поэтов от прочих – невластвование над своими лозунгами. Подчас сильный поэт вздорит со своей узко партийно-поэтической программой, со своим эстетическим кредо и… остаётся поэтом. Без лозунгов. Как это, видимо, и произошло с Сельвинским. И до, и после своего конструктивизма он то и дело выстреливал потрясающими по силе поэтическими шедеврами. Скажем, в каюте плутающего по Северному Ледовитому океану ледокола «Челюскин» Илья Львович не находит ничего более важного, как признаться в щемящей сердце любви отброшенной на тысячи вёрст от него родной матери:

Отличие настоящих поэтов от прочих – невластвование над своими лозунгами. Подчас сильный поэт вздорит со своей узко партийно-поэтической программой, со своим эстетическим кредо и… остаётся поэтом. Без лозунгов. Как это, видимо, и произошло с Сельвинским. И до, и после своего конструктивизма он то и дело выстреливал потрясающими по силе поэтическими шедеврами. Скажем, в каюте плутающего по Северному Ледовитому океану ледокола «Челюскин» Илья Львович не находит ничего более важного, как признаться в щемящей сердце любви отброшенной на тысячи вёрст от него родной матери:

… И мать уходит. Держась за карниз,

Бережно ставя ноги друг к дружке,

Шажок за шажком ковыляет вниз,

Вся деревянненькая, как игрушка,

Кутая сахар в заштопанный плед,

Вся истекая убогою ранкой,

Прокуренный чадом кухонных лет,

Старый, изуродованный ангел.

И мать уходит. И мгла клубится.

От верхней лампочки в доме темно.

Как чёрная совесть отцеубийцы,

Гигантская тень восстала за мной.

А мать уходит. Горбатым жуком

В страшную пропасть этажной громады,

Как в прах. Как в гроб. Шажок за шажком.

Моя дорогая, заплакана маты…

Ему периодически устраивали выволочки. Считали непонятным и заблудившимся в литературных дебрях. Ругали на уровне ЦК и даже Сталина. Но не убили. За что – спасибо. Критиковали до войны и после. И даже – во время, когда комиссар Сельвинский сражался, освобождая родной Крым от фашистов. Когда был тяжело ранен. Когда этот прошедший огонь и воду мужественный человек был потрясён, убит, раздавлен увиденным близ Керчи массовым захоронением расстрелянных гитлеровцами семи тысяч мирных жителей. «Я это видел!» – исторгнет поэтический стон из своей души Сельвинский. И тоже будет осажен сверху: не так! После войны – вновь розги. За компанию с Ахматовой и Зощенко. Хотя издавался и преподавал – тут власть «не мелочилась». Понимали: Сельвинский – это имя.

Для меня рублишко не задача,

Скажем откровенно: не бобыль.

У меня литфондовская дача,

Телевизор и автомобиль.

Захочу – могу в кабину сесть

И проехаться Москва – Мацеста.

Все на свете, дорогие, есть!

Только нет на мне живого места.

При возможности сесть и поехать куда угодно Сельвинский предпочитал только один маршрут: на родину, в Крым, в детство и юность. Может – в знойный Симферополь. Или – в купающуюся в тёплых морских ветрах Евпаторию. К любимому Чёрному морю. Морю, которое служило горизонтом будущему поэту все ранние годы, которое он любил, которому посвятил нежнейшие поздние гимны в прозе. Ему, а также всему, что бушевало рядом с нарождающейся новой поэзией жизни.

При возможности сесть и поехать куда угодно Сельвинский предпочитал только один маршрут: на родину, в Крым, в детство и юность. Может – в знойный Симферополь. Или – в купающуюся в тёплых морских ветрах Евпаторию. К любимому Чёрному морю. Морю, которое служило горизонтом будущему поэту все ранние годы, которое он любил, которому посвятил нежнейшие поздние гимны в прозе. Ему, а также всему, что бушевало рядом с нарождающейся новой поэзией жизни.

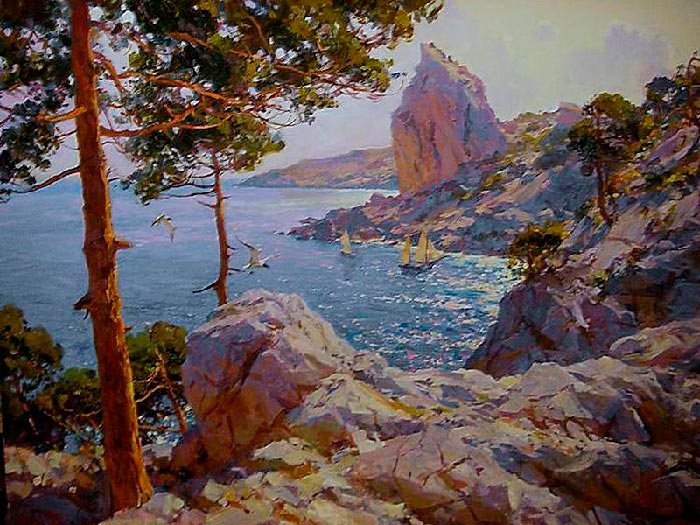

Иллюстрации:

фотографии из свободных интернет-источников,

картина Сергея Свиридова «Крымский пейзаж».

© Алексей Мельников, 2019.

© 45-я параллель, 2020.