Лирик

Лирика очень часто сближают с язычником. Они и впрямь словно братья-близнецы. Но не следует упускать из виду, что язычество – это любовь к природе в себе, а не к себе в природе.

Вдохновение

Тонкие длинные пальцы плакучей берёзы тянутся к высокой траве – поласкать её, растущую на берегу пруда. Повеет ветерок – и зашуршат в слитных звуках зелень травы и зелень берёзы. Но, если глядеть на гладь пруда, то этой ласки не видно. В пруду отражается только верхушка берёзы. Остальное – в моём воображении, где зелень травы и зелень берёзы сливаются с лаской небесной лазури, которая тоже отражается в пруду, но наделяется ласковостью моим сердцем – колыбелью ветерка, плакучей берёзы, травы, лазури небесной и глади пруда. Всё мироздание покачивается, становится моим ребёнком. Зрение затуманивается, но слух обретает такую чуткость, что слышит биение пульса. Подобное состояние души люди называют вдохновением и обычно связывают его с весной. А я обычно вижу берёзу в пруду летом. Вижу и сейчас, зимой. Вижу в любое время года.

Баклан

Просыпаюсь до времени. Тарахтя, мимо нас проходит сейнер с высоко поднятой кормой. Значит, идёт порожняком, спешит с утра пораньше на рыбалку. Поднимаюсь в рубку. От нечего делать заменяю старпома за штурвалом. В этот миг киль нашего буксировщика ложится в киль одинокого баклана. Видимо, он тоже летит на рыбалку, хотя ни шатко ни валко и в прямо противоположную от сейнера сторону. Я залюбовался птицей, которая живой тучкой плыла в лазури по нашему курсу, и впервые в жизни обратил внимание на поразительное её сходство с кораблём.

Птица – живой корабль на волнах небес, мечта всех юнцов, беспечность и подвиг, крылья любви и надежды. Птица прекрасна как подруга, о которой говорят: что за птица?!

Тогда же я наглядно убедился в том, что плыть по воздуху легче, чем по воде. Баклан нехотя и изредка взмахивал крыльями-вёслами, тем не менее, он довольно скоро скрылся из глаз, а ведь буксировщик шёл на самом полном ходу. Но более всего меня удивило то, что старпом, подрёмывая, сумел заметить моё возбуждение.

– Что, исчез баклан? – улыбнулся он. – Я много лет назад заметил, что его тело похоже на тело корабля. Это было ещё тогда, когда тебя не было на свете.

Мне горестно

В этом городе, как и везде, была заря утренняя и заря вечерняя. А летом на дню бывало ещё много зорь фламинговых. Город назывался Красноводском по зеркальному отражению фламинговых стай на мелководье Каспия. Теперь это город сменил имя, пропах прозой, стал чужим.

О женщине

1

В лодку – в мандолину – я перенёс прекрасную женщину и отчалил от серого берега. Мы плыли по воле ветерка, его музыки, устремлённой каждым звуком к небу, к чистоте, к любви. Женщина, чтобы яснее слышать музыку – моё ветреное сердце, – перешла к борту, на котором находился я. Ей необходимо было обняться. Лодка не выдержала, перевернулась, захлебнулась и пошла на дно вместе с музыкой.

Я обнял женщину крепко. Она забилась, закричала, зарыдала – и только тогда успокоилась, когда почувствовала почву под ногами. На сером берегу ей вновь захотелось услышать музыку любви. Но как здесь извлечь звуки любви из сердца? Да и вообще на что оно женщине на берегу, где не зыбко, а соблазнов хоть отбавляй?

2

Ты войдёшь в ночи, щёлкнешь выключателем – и скроется свет с роящимися образами моих нарождающихся стихов. Тебе самой хочется родить. Но ты можешь родить лишь своё подобие, а это удвоение скуки. Потому мой свет и тьма твоя не сольются вовеки.

3

Мы смешиваем любовь и благосклонность женщины. Отдай ей своё состояние – и она уйдёт, чтобы другой восторгался её благосклонностью.

Сила очарования

Ты чудесный ночной мотылёк. Ты таинственно появляешься из ниоткуда, словно Зазеркалья, на свет моей лампы. Облетаешь её, шелестя крылышками. Потом затихаешь ненадолго. Видимо, в это время ты что-то припоминаешь, а затем начинаешь новый облёт, чтобы прошуршать сказку о том, как ты тоскуешь обо мне. Я, зачарованный, не налюбуюсь твоей красотой и чуть слышимой музыкой крылышек. Я уверовал в то, что ты тоскуешь обо мне, а потому заводишь свою песенку только глубокой ночью, когда всё Зазеркалье уже возносит свой храп к Большой Медведице, улёгшейся, словно на зимнюю спячку, за облаками, и светит лишь огонёк моей лампы в полуночном городе. Ты всё больше и больше очаровываешь меня. Но вдруг сказка прерывается: «В Зазеркалье четыре часа. Мне пора спать. Спокойной ночи». Я не разочаровываюсь. Остаток ночи моей остаётся волшебным. Мне до утра не во сне, а наяву шелестит сказку прелестный мотылёк и слышится нежное посапывание спящей на моём плече любимой.

Триптих

1

Солнце, пошатываясь, выплывает из-за тучи и, окосев от удушливости, начинает изрыгать лучи мимо верхушек сосен. Сосны тоже пошатываются. Ёж, когда я хотел его поймать-расцеловать, метнулся со скоростью зайца куда-то в траву и исчез с лица земли, которая закачалась под моими ногами. Вот что значит опорожнить поутру натощак из горла бутыль.

2

Просыпаюсь. Солнце косится на запад. Тишина такая, что слышно, как в густой поросли отряхивается зарянка, взъерошившись по-воробьиному. Мне пора подниматься, уходить. Да неохота. Если полежать так ещё часок-другой, то, может быть, зарянка споёт мне какую-нибудь из своих песенок. Вот я и лежу.

3

Когда вновь просыпаюсь, солнце уже на западе. Я отдохнул так, как другим не дано отдохнуть и на дорогом курорте. Ах, как мне хорошо с тобой, моя Россия, моя милая, моя матушка, мачеха моя родненькая! Мне без тебя нельзя, а с тобой нельзя без бутыли.

Секрет творчества

Пахнет чем-то знакомым, но я не могу понять, каким же цветком. Над опушкой светит яркая луна, но землю я вижу смутно. Где-то слышится еле слышный полёт ночной птицы, но я не знаю, какой именно птицы. Я собрал сушняк. Теперь у меня маленький костёр – можно согреть ладони и согреться водкой из фляжки. Искры костра ярче звёзд, но в стихах, которые наплывают, звёзды ярче. Я пью большими глотками, но не хмелею. Весь хмель, видимо, уходит, на обогрев тела. Я застёгиваю куртку и поднимаю воротник, но теплее не становится. Может, поэтому стихи не складываются. Я начинаю хоровод с луной и звёздами вокруг костра. Мне бы бубен – и стал бы я братом шамана. Мысль эта греет меня, как ребёнка сказка. Я улыбаюсь сам себе, превращая быль в тайну, из которой непременно родятся стихи.

Ода городу

Это мне ненавистен город?! Я родился в городе, всю жизнь живу в городе. Моя трёхлетняя солдатчина и та проползла по мощёным улицам Львова. Как же я могу не любить город? Все города связаны с чудом. Даже в Москве, хотя и очень редко, случается оно: солнце!

Но я при любой погоде обожаю святую Москву. В ней числится пятнадцать миллионов жителей, десять из которых честнейшие в мире чиновники. Воистину свято место пусто не бывает. Куда ни глянь – благодать. Благо надо дать каждому из них – без этого шагу не ступишь даже до какой-нибудь из церквей, которые на каждом углу.

Как сэкономить на водке

Переступаю за порог квартиры – и через четыре часа уже в деревне, продираюсь сквозь знатную заросль крапивы к избушке. А там даже без бутыли начинает кружиться голова, ноги подкашиваются так, что валюсь с ног и засыпаю. Вот что значит после Москвы глоток деревенского воздуха.

Заяц-мутант

В высокой осоке беззвучно крадётся заяц – и скок на хребет волка, загрызть хочет бедняжку. Волк от страха чуть не помер. Упал на спину, вскочил на ноги – и дал дёру. С тех пор этот заяц-захребетник больше в мой сон не закрадывался.

Словечко

Иду полем, подошёл к краю леса и тут встречаю мужика. Раскланиваемся. Он в отличие от некоторых поклонился просто, без гадкой смеси подобострастия и куража.

– По грибы? – спросил он.

В руке я держал корзинку, но ведь с чего-то надо было ему начать разговор. Я ответил без особой охоты. Деревенские встретят в лесу городского – и пускаются объяснять, в какую сторонку ему лучше идти по грибы. Я как-то послушал соседа, которого очень уважал за то, что он в пехоте прошагал всю войну. Ему было известно, что округу я знаю не хуже любого старожила. Вот он и направил меня в иную степь. Выйдя на зорьке, я добрался туда к полудню. Место и впрямь оказалось на редкость грибное – заросль крапивы в полтора человеческих роста. Но мой новый знакомый завёл разговор о другом, спросил, чем я занедужил. Видно, увидел он меня раньше, чем я его, успел приметить, что ступаю по земле не очень твёрдо. Я ткнул пальцем в грудь с левой стороны.

– А-а-а, – протянул он. – Щас оно у многих мужиков. Баба-то живёт умом, а мужик сердцем.

– Говорят-то наоборот.

– А-а-а, – протянул он, глянув себе под ноги. А потом, подняв глаза, добавил:

– Я говорю об другом уме, а об сердце настоящем.

Будь я прозаиком, эту фразу развернул бы в психологический роман.

Мужик пришёлся мне по сердцу. Я стоял, широко раздвинув ноги и упираясь подбородком на скрещённые ладони, лежащие на палке. В такой позе я был с ним почти одного роста, что давало ощущение некого подобия равенства. О женщинах в нелестном для них духе мне не хотелось распространяться. Разными они бывают. Бывают и прекрасными. Но, видно, моего нового знакомого ужалила какая-то особенно ядовитая змеюка. Я перевёл разговор на грибы.

– Вчера мне встретился удивительный гриб. Голубоватая шляпка, похожая на воронку. Сверху по краю ободок в нежной прозелени с оранжевой крапинкой, пробегающей полпути по голубизне. А дно воронки – как чёрный зрачок загнанного испуганного зверька. Вы не знаете, как называется этот гриб?

-А-а-а, – протянул мой собеседник. – Мне они тоже встречались. Редкие грибы. Очень красивые. Вроде бабочки. Только ни за что не взлететь им. Как они прозываются, не знаю. Очень красивые. Они горюнют.

Эти влажные ю в «горюнют» скатились, как две слезинки, а само слово означало «печалят». «Хорошо, – говорили интонации моего собеседника, – что ты не срезал этот редкий гриб, глядя на который становится так же печально, как когда глядишь на тебя, по виду цветущего мужика, но, увы, из-за болезного сердца дышащего на ладан».

А ещё в «горюнют» имелся оттенок «горчат на вкус». Так что выходило, что я был прав, не срезав тот гриб, и с практической стороны.

Мы расстались. Я пошёл своей дорогой, в лес, по грибы. Пробыл там по обыкновению долго, но вернулся в избушку без единого грибочка. Надо сказать, что в то лето белые грибы мог найти и незрячий, потому что было их столько, что люди о них спотыкались. Ещё несколько дней я жил как в бреду. Днём и ночью, во сне и наяву во мне пело чарующее «горюнют».

Грибометр

Сквозь дружную хвою солнце протаптывает пыльные тропинки, но всё равно сумеречно и не очень приметны грибы. Улыбаюсь и самому себе, и пустой корзине. Впрочем, она у меня никогда не наполнялась. Собирать грибы – что ловить рыбу: там нужно прилепиться взглядом к поплавку, здесь – забыть обо всём, кроме грибов, а я забываюсь совсем. Вот и сейчас простоял в обнимку с берёзой чёрт весть сколько, выкурил аж три сигареты.

Солнце дошло до юга. Пора возвращаться в деревню. Множество глаз, невидимых мне, испытующе вперятся в мою корзину. Если она не очень болтается на конце палки, перекинутой через плечо, значит, на утренней зорьке вся деревня повалит в лес.

Происхождение кардиналов

Благодаря Книге Бытия я твёрдо знаю, что моих предков создал бог по собственному образу и подобию. Поэтому, чтобы лицезреть бога, я иду не в церковь, а подхожу к зеркалу. Покажу тому, кто в зеркале, язык, и он тоже. Так мы смеёмся над Дарвином, которому однажды в зеркале пригрезилась обезьяна. Вот он и решил, что бог не виновен, что человек сам взял да и произошёл от обезьяны. Этим самым Дарвин выказал свою научную непоследовательность. Ведь, как известно, и обезьяну создал бог. Просто у человека и обезьяны один тот же бог, который похож то на человека, то на обезьяну, в зависимости от того, как смотреться в зеркало. Так что Дарвин прав: человек произошёл от обезьяны, а обезьяна – от какого-то другого божьего создания. Но вот от кого произошли кардиналы, Дарвину установить не удалось. Это привелось сделать мне во время прогулки по осенней дубовой аллее.

Было воскресенье, а значит какой-то церковный праздник. Под дубами валялись вповалку жирные кардиналы в шапочках. Я слышал, что кардиналы – любимое лакомство свиней. Но мне нигде не приводилось видеть, чтобы свиньи ими лакомились, а тем более – здесь, в Москве, где обитали только двуногие свиньи, которые, подобно кардиналам, сами не прочь полакомиться и свиньями, и, особенно, их потомством, поросятами.

Я не думаю, что кардиналы валялись под дубом случайно. Как ни крути-верти – всё едино, всё страшно, что дать дуба, что дуба дать. На этом человеческом страхе и жиреют кардиналы. А потому им вольготнее всего под дубом. Но если к дубу придёт четвероногая свинья, она съест жёлуди в кардинальских шапочках, а потом, переварив их, произведёт настоящих кардиналов в благоухающих мантиях.

Гроза

Молния разрезала ночь – и исчезло всё, кроме шума. Ливень льёт и льёт. В избушке душно. Я задыхаюсь, как задохнулись звёзды и моя величайшая на свете страна. Ночь, чёрная ночь, смертная ночь. А мне хочется ещё пожить. Да полыхнёт хоть ещё раз молния!

Моя избушка

Могу поспорить с любым историографом в написании истории моей страны. Для этого мне не нужны ни архивы, ни другие лжесвидетельства, для этого мне не нужно ничего, кроме собственных глаз, ушей и разумения.

Лето 1992. Стою у своей избушки и вдруг примечаю двух баб, идущих полем. И они, видимо, заприметили меня, присели в высокие травы. Потом подняли головы и вновь присели. Потом ещё и ещё, несколько раз. В прятки, выходит, решили поиграть со мной. Вот я и спрятался от них за избушку. Тут огляделись мои бабы и пошли, понесли по два ведра подкопанной чужой картошки, чего на моём веку не случалось. Прятались они от меня, мужика городского, чтобы – стыдоба-то какая! – не увидел я их подвигов, не осудил грешных.

Лето 1994. Ночь. Из-за бессонницы брожу неподалёку от своей избушки. Вдруг доносится тарахтенье автомобиля. Подхожу, гляжу: мать двух детей, ладная разведёнка, помогает знаками водителю подогнать к её подворью грузовик, гружённый лихом добытой картошкой.

Так за миг кратчайший народ был развращён новой, самой развратной среди развратных, властью. Этот несусветный разврат и есть текущая история моей страны.

Кассиопея

Звёзды высыпали так густо, как мурашки на теле, когда в зной нырнёшь в холодное лесное озеро. Вся лучистая округа звенит от сверчков и веет ароматом свежего сена. Такая ночь случается лишь раз в году. Если в суматохе не пропустишь её, то получишь наслаждение, о котором ни словом сказать, ни пером написать. В самом деле, как передать свою догадку, что в лоне этой ночи нарождаются все жизни? В эту ночь особенно остро ощущается связь всего сущего. Моя избушка, моя деревня, звёзды и все галактики превращаются в ту самую жидкость, которую разгоняет по моему телу сердце. Я запрокидываю голову. Быстро нахожу Полярную Звезду, а вон созвездие с перевёрнутой начальной буквой моей фамилии. Наверное, подобным же образом я прописан на небе каждой галактики. У меня давно от радости онемел язык и кружится голова. А тишина! Какая тишина! Её поначалу не может нарушить даже басовитое гавканье склочного, как его хозяева, пса. А как звенят сверчки! А как дышит свежее сено! Постепенно гавканье пса ломает музыку тишины и возвращает меня из дальних галактик на планету Земля, а потом и к моей деревне. Но сердце продолжает разгонять по моему телу ту самую жидкость. Я начинаю ощущать прохладу ночи. Сквозь звон сверчков прорывается чей-то голос: «Пусть Земля наш всеобщий дом, но ты призван, как и любой другой человек земли, хранить и украшать прежде всего то, что ближе твоему сердцу и пониманию, свой дом, свою деревню, свою Россию, тогда будет прекрасен целиком и весь мир».

Последний троллейбус

О чём замечтался я, не помню. Шёл себе на троллейбусную остановку, ничего не видя, и невольно натолкнулся на влюблённую пару. И хотя она была явно плотоядной, всё обошлось рыком, мол, куда прёшь, совсем ослеп что ли?! Я отвернулся от вспыливших и отошёл в сторону звёзды считать. На московском небе их обычно штук пять. Но мне постепенно удалось насчитать множество, а троллейбуса всё не было. Влюблённая пара, усердствуя, не замечала, что у меня есть глаза и на затылке, и в пылу страсти целовалась всё яростней и яростней, сливаясь в одно плотоядное существо. Я не опасался, что эти черти съедят друг друга. Я радовался, что нас будет больше.

Старая яблоня

Через дорогу от моего дома большой фруктовый сад. Растут в нём преимущественно яблони. Все они сегодня в буйном цвету, кроме единственной, на которой редкие цветочки. Подхожу к ней, обнимаю, спрашиваю:

– Сколько ещё вёсен осталось встретить тебе?

В этот миг облетели несколько цветков, и лепестки, словно слёзы, скатились мне на плечи.

«Подумаешь, случайность, совпадение», – скажут на это.

Не стану спорить. Только каждый раз, когда я обнимаюсь с деревом, моя мысль отлетает от будней к щемящей красоте земли и болящее сердце навевает печаль неизбежной разлуки с ней. А встретишься с иным двуногим – жить не хочется.

О ней

Я боюсь смерти. Сейчас я приставляю слово к слову, чтобы отвлечься от мысли о ней, а сам вглядываюсь в это роковое слово – и вижу, что буквы в нём пляшут. Больше я ничего не вижу, хотя глаза мои сухи. Всё погружается в беспросветность. Но я никак не могу представить себя старым, потому что ещё не стал взрослым.

Эпоха Возрождения

Феникс возрождается из пепла,

буржуазия – из разрухи.

Последняя сигарета – последняя любовь, не накуришься – не долюбишь.

Листья ржаво поскрипывают по тротуару, а ветер пролетает сквозь оголённые клёны, расшибает лоб о стену дома, врывается головокружительным вихрем в переулок и от боли кричит так громко, точно воет.

Я сворачиваю в подворотню этого дома, звоню в дверь учёной дамы. В прошлую встречу мы не успели обработать посвящённый Боккаччо отрывок из её трактата о литературе итальянского Возрождения.

Мы сидим в той же комнате, на том же диване. Передо мной стоит тот же стакан с таким же, как и всегда, чаем. Я не любитель чая, но этот пью маленькими глотками, продлевая удовольствие.

Она читает текст и после моих реплик правит его. К её ушкам прикреплены изумрудные серьги. В носу индианки, привычной носить подобным образом украшения, люстра Большого театра смотрелась бы не столь кричаще. Зато не встречаются индианки с красными волосами и зелёными глазами.

Я успел отогреться и мирно наслаждался. Нет, не чаем. Стакан уже был пуст. Я ещё при знакомстве с учёной дамой сразу же представил с ослепительной живостью подзабытую мою наставницу в любви, женщину с огненными волосами и изумрудными глазами. Отличало их немногое, лишь то, что та была несравнимо умнее и стройная. А живот учёной дамы выпирал столь внушительно, словно она забывает родить. Как-то, поймав мой взгляд, скользнувший ниже её грудей, она торжественно промолвила:

– Через месяц.

«Я буду твоей до тех пор, пока ты не оставишь меня дольше, чем на месяц. На тридцать второй день твоего отсутствия мы расстанемся навсегда. Договорились?»

«Договорились! Договорились! Договорились!» – покрывал я её лицо поцелуями, уверенный, что на такой долгий срок мы никогда не разлучимся. Но однажды я вернулся в город через три месяца. Недалеко от пристани я купил букет чёрных роз и полетел к ней. Я позвонил в дверь. Потом ещё и ещё раз. Дверь не открывалась. Тогда я ухватился за дверную ручку и дёрнул. Дверь не поддалась, но я звериным чутьём уловил за ней дыхание. Я дёрнул ещё раз – в руках у меня оказалось старинное бронзовое литьё. И вот тут-то дверь отворилась. Она стояла на пороге в халате на голое тело. Первое, на что она обратила внимание, были цветы. Она взяла букет левой рукой, а правой обняла меня и поцеловала. Это был нежнейший поцелуй, но поцелуй не женщины, а матери. «А теперь иди. Мы ведь договорились. Иди. Будь мужчиной». Но как быть мужчиной юноше? Кто знает ответ на этот вопрос? Я начал спускаться по лестнице, потом поднялся снова к заветной двери и оставил на пороге дверную ручку, которая была ещё при мне. Когда я вышел на улицу, я удивился, что прохожие шарахаются от меня. Я остановился. Закурил. Глянул на высокое южное солнце, и мне показалось, что вот теперь я стал настоящим мужчиной…

– Боккаччо умер в 1375 году в ужасающей нищете…

– Почему умер и в нищете? – пробурчал я.

Учёная дама пододвинулась ко мне тесно, как бы желая завладеть моим вниманием.

Между ней и той было ещё одно сходство: обе умели душиться. Обычно благовониями женщина превращает себя в некое подобие парфюмерной фабрики. И тогда она пахнет сама, и этот запах действует удушливо. А у моей наставницы и учёной дамы благоухал воздух, где они находились. Так благоухает единственный на свете цветок – чёрная роза.

Я заглянул в глаза учёной дамы:

– Эта глава вашего сочинения называется «Джованни Боккаччо». Так?

– Так.

– А под заглавием стоят скобки, заключающие даты его рождения и смерти. Так?

– Так.

– Значит, ваш читатель уже знает год смерти Боккаччо. Читателя интересует только прочерк.

– Какой прочерк?

– Тот, что проведён между датой рождения и смерти.

– Всё равно не стоит всё перечёркивать. Следует обязательно оставить, что Боккаччо умер в ужасающей нищете. Он всю жизнь завидовал не только гениальному таланту Петрарки, но и его материальной обеспеченности. Так? – последнее слово она проговорила, передразнивая мою интонацию.

Я поймал себя на неловкости. Ведь я не соавтор, а всего лишь литературный правщик. Я взял её рукопись и начал летать по ней карандашом. Учёная дама придвинулась ко мне совсем плотно и стала бегать глазами по моим исправлениям.

– Пропитание Боккаччо, – затянула она, – приносила набожность, которая у него была напускной. Он, книжник, не мог не ведать о том, что Христос один из солнечных богов, рождённых непорочными девами. Все эти боги рождались двадцать пятого декабря. К ним на поклонения шли с дарами три царя, то есть те самый три звезды, которые поныне называются Тремя Царями и которые двадцать пятого декабря выстраиваются с самой яркой звездой Сириусом в одну линию и указывают на точку восхода «воскресшего» солнца. Солнечные боги начинали своё священнодействие в тридцать лет в окружении двенадцати своих спутников, двенадцати знаков зодиака. Все солнечные боги были вероучителями и творили чудеса. Гор, например, как и вослед ему Христос, ходил по воде, претворял воду в вино, правда, никто из них не мог сотворить такое чудо чудное, чтобы в одночасье двадцать миллионов «коммунистов» уверовали в воскрешение Христа. Каждый год солнечный бог «умирал» на три дня во время зимнего солнцестояние, а затем воскресал. Воскрешение солнечных богов праздновалось не двадцать пятого декабря, а вслед за весенним равноденствием потому, что день становился длиннее ночи, символизируя полное торжество солнца над мраком. В это торжество Боккаччо не верил и не мог верить, потому что вечно жил впроголодь. Отсюда и его зависть к солнечному Петрарке...

– Боккаччо не завидовал Петрарке. Он ставил его так высоко, что порой считал себя недостойным его дружбы. Он разделял заблуждение своих современников, что Петрарка великий поэт, а поэзию он возвышал над самим богом, несмотря на свою истовую религиозность. Петрарку он боготворил, но завидовать – не завидовал. Да и чему было завидовать? – спросил я, глянув на её мельком, как бы ища в ней союзницу. – Петрарка был стихотворцем, которому власти создали репутацию гениального поэта. Лаура, вдохновившая Петрарку на бессмертные сонеты, была олеографией, перед которой он занимался рукоблудием.

– Но ведь рукоблудие не позор. Я тоже иногда занимаюсь этим и получаю удовольствие.

– На здоровье. Но не следует рукоблудие выдавать за сердечную симпатию к лицу противоположного пола.

– Но ведь у Петрарки были женщины. Он сам в свои пятьдесят четыре года признавался, что «слава богу, теперь женщины перестали меня интересовать».

– Это «слава богу» означало, что, освободившись от времяпрепровождения перед олеографией, то есть, завершив литературный роман с Лаурой, он всецело может посвятить себя ура-патриотическим штудиям.

– Но ведь сонеты о Лауре – стихи?

– Конечно, стихи. Учёные итальянцы даже утверждают, что по форме это самые совершенные из всех когда-либо написанных сонетов. Это действительно стихи, и хорошие стихи, но не поэзия. Это интеллектуальная игра, математические выкладки, а не чувство. Невозможно не прочувствовав нечто, создать поэтическое творение об этом нечто. Никакой Лауры не было. Петрарка ещё юношей ликвидировал женщин как класс.

– Как это?

– Ну, например, как Гоголь.

– Но ведь у Гоголя есть живо запечатлённые женские образы.

– Кто вам более других запомнился из запечатлённых Гоголем женщин?

– Коробочка!.. – она осеклась и ласково коснулась моей руки. – Вы невозможный человек! Коробочка действительно отвратительна. Значит, Гоголь был честнее Петрарки?

– Конечно. Но суть в ином. Петрарка был литератором, а Гоголь – художником. Созданное Петраркой – литература.

– Но ведь и у Боккаччо литература.

– Да, и у Боккаччо литература, но у него литература художественная. Даже его старческие сонеты, которыми он отбивался от своих хулителей, будучи сугубой прозой, схожи с вулканом страсти. Сколько в них живого страдания и человеческого достоинства. Мертвенным, риторическим языком Петрарки говорили епископы, кардиналы, словом, кучка мерзавцев, считающая себя солью земли. А языком Боккаччо говорила вся Италия. Он был ярчайшим её проявлением, её воздухом.

– Значит, без Боккаччо не было бы Италии?

– Без Боккаччо была бы и Италия и весь остальной мир, но был бы этот мир ещё хуже.

Учёная дама вздохнула, потом наклонила ко мне свою голову так, что правая серьга легла мне на плечо.

– Жаль, что такой человек жил и умер в ужасающей нищете.

– Боккаччо жил не в роскоши, но и не в нищете.

– Источники указывают, что он умер в ужасающей нищете. А сколько раз он сетовал Петрарке на стеснённость своего материального положения!

– Материально Боккаччо жил скромнее Петрарки, ловкого и расчётливого вассала щедрых сюзеренов. Однако материальная стеснённость не синоним нищеты. Боккаччо обладал просторным каменным домом, участком земли, занятым под виноградником. Наличие такого участка давал любому итальянцу хлеб с маслом и вином. А главное, – я всё больше ощущал на своём плече вес её серьги, стоимость которой с лихвой перетягивала стоимость всего имущества Боккаччо, – самое главное, что у него была служанка.

– Одна служанка на всё виноградное хозяйство?!

– Виноградники обрабатывались работниками. Служанка действовала на другом поприще.

– Это как в его новелле о двух друзьях, один из которых спал со своей лошадью?!

– Если оставить в стороне небылицу о кобыле, то ваша догадка совершенно верна. Сан священника не позволял Боккаччо открыто жить со своей служанкой как с женой.

– Значит, она была Дульцинеей? Хотя нет, это уже не итальянское, а испанское Возрождение. Кстати, если сейчас вы были бы молоды… совсем молоды, и на вашем пути встретилась красивая итальянка и красивая испанка, которую из них вы бы предпочли?

– Конечно, ту, которая понравилась бы больше.

– Нет, я не то хотела спросить…

– Я понял вас. Женщины нравятся мне независимо от их национального происхождения. А та самая служанка не была Дульцинеей. Она было не плодом болезненного воображения, а реальной женщиной, одарившей Боккаччо своей жаркой любовью южанки.

– Но ведь он тогда был старым и дряхлым подагриком.

– Каждый человек, даже такой больной, каким в ту пору был Боккаччо, нуждается в нежности и ласке. Она была к нему щедра, как может быть щедрым только человек высокой души. Этим они очень подходили друг другу. Он не остался перед ней в долгу, завещав ей своё имущество, чтобы, глядя с неба (а Боккаччо был уверен, что попадёт в рай), он видел её умиротворённой и хоть порой молящейся о нём.

– А какая она была?

– Любимая… – Я поднял голову со вздохом облегчения. – Вот, наконец, ваш труд завершён. Будете читать?

– Нет. Я уже прочла. Всё получилось хорошо и вовремя. Сейчас эту часть текста срочно перепечатают. Завтра за рукописью должен зайти издатель. Мне хочется быть пунктуальной. Знаете, что я ещё задумала, – спросила она как обычно без всякого перехода?

Я пожал плечами.

– Попробуйте угадать, – с лукавинкой в голосе предложила она.

Я покачал головой в знак своего полного бессилия разгадать загадку нового сфинкса.

– Я решила написать книгу о последней любви Боккаччо и с вами её довести до кондиции.

В прихожей она вытащила из картонной коробки, стоящей на обувном ящике, деньги, стала считать, на мгновение остановилась и добавила ещё одну купюру.

– Итак, встретимся ровно через месяц. Договорились? – улыбнулась она.

– Договорились, – мгновенно согласился я.

Из подворотни я метнулся к табачному ларьку. Полученного гонорара хватило бы на пачку самых дорогих сигарет и хлеба дня на два. Я сложил ладони ковшом и закурил с первой же спички. Ах, как была сладостна первая затяжка! Я вдруг сравнил её со сладостью первого поцелуя. А виновником такого неверного сравнения был ветер, который наперегонки со мной с упоением уменьшал сигарету. Он всё подвывал. Видимо, болевой шок от удара о стену ещё не совсем прошёл. Мы с ним докурили сигарету и прикурили от неё вторую. Все прохожие почему-то переходили на противоположную от меня сторону переулка, а парочка влюблённых резко повернулась и дала стрекача. Тогда я взглянул на себя со стороны. На мне была просторная куртка с поднятым воротником. На голове плотно сидело кепи. На руках – чёрные перчатки. А глаза от голода светились в сумерках, видимо, так, как глаза у кошки в темноте. Таким я, должно быть, походил на гангстера.

Я приблизился к проспекту, где вместо ветра разгуливал вальяжный ветерок. Перед тем, как свернуть на проспект, я встал лицом к пройденному переулку, сложил руки рупором и закричал:

– До свидания, ветер! До свидания, друг! Мы ещё встретимся! Встретимся ровно через месяц! И покурим!

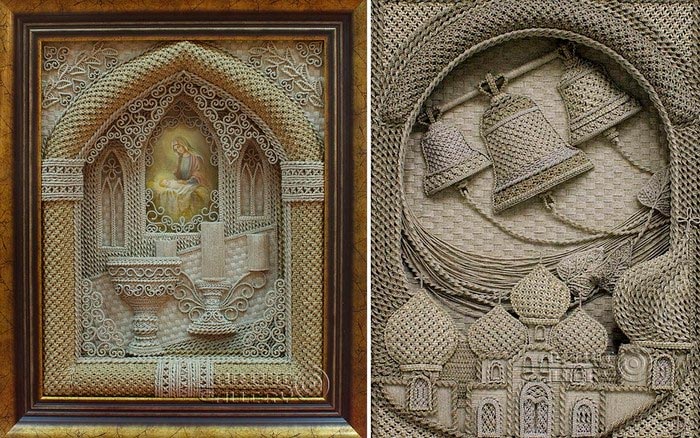

Иллюстрации:

льняные иконы, серия работ Владимира Денщикова (Крым)

© Яков Маркович, 2017.

© 45-я параллель, 2017.