Высокие колонны русской поэзии

Эволюционная тяжесть

К 255-летию смерти Михаила Ломоносова

Из химической лаборатории – снимая налёт с понятия «алхимия»: великой науки, даровавшей многие открытия, и сложно комбинируя различные вещества, прорастали стихи Ломоносова:

Богиня, дщерь божеств, науки основавших

И приращенье их тебе в наследство давших,

Ты шествуешь по их божественным стопам,

Распростираючи щедроты светлость нам.

Тяжёл ли язык?

Тяжёл ли язык?

Да, но это не тяжесть мешка, набитого всякой всячиной, но – золотого слитка; это эволюционная тяжесть, если угодно: развития, возрастания, величия.

Ибо Ломоносов писал подлинно великие стихи: устремлённые в небеса, даже, ежели были игривы (тогда устремлённость сия демонстрировалась через совершенство формы); и по структурам своим гармоничные, как гармонично выстроены атомы и молекулы.

Мир раскрывается по-разному: гармонией красок и блеском стекла, которое подлежит изучению, длинными рядами химических формул, и кратким взрывом короткого стихотворения, громокипением од, и игрой минералов.

Солнце духа проступает за привычным диском, и начинается размышление, заводящее далеко:

Уже прекрасное светило

Простерло блеск свой по земли

И божие дела открыло:

Мой дух, с веселием внемли;

Чудяся ясным толь лучам,

Представь, каков зиждитель сам!

Противоречия между наукой и верой ничтожны, если вдуматься: наука изучает устройство мира, а вера раскрывает свиток повествования о том, кто так устроил.

И почему.

Ковался стих Ломоносова – и лился; сверкал яхонтами и переливался перламутрами; и причудливые конфигурации минералов проступали сквозь струение словес, и стекло мысли поблескивало – всегда.

И великое устройство языка русского крепчало, а дух его пел, сияя, когда Михайло Ломоносов творил стихи.

Весть Василия Жуковского

Весть выше новости; новаторство, двигающее ту, или иную область человеческой, высокой деятельности, равносильно вести, и превосходит новость.

Весть выше новости; новаторство, двигающее ту, или иную область человеческой, высокой деятельности, равносильно вести, и превосходит новость.

Новостью для современников были баллады Жуковского: такого не слышала русская речь, и, кажется, надмирный её источник засветился, засверкал, заиграл по-новому, сам не ожидая млечных струй новой речи.

Жуковский фактически ввёл балладу (пусть и не столь строго определяется жанр, пусть допускает различные толкования) в русский оборот, представив то, что ранее не звучало, открыв врата будущим поэтическим токам.

«Людмила» расходится широкими кругами фантазии, перехваченной реальностью, но – базируясь на реальности, она конкретна, и высотою стиха своего словно мерцает голубоватым небесным цветом, испуская световые лучи в пространство, облучая читателей почти два века (сколько их ни будь).

«Ахилл», горящий неистовством античной распри; герой, заключённый в капсулу мифа, творящего мир по своему; русский Ахилл, предваряющий собою многие словесные векторы будущего.

«Светлана» такая домашне-лёгкая, насыщенно-плотная, страшная и напевная одновременно…

Перлы, рассыпанные Жуковским, сверкали ярко; тут не жемчуг, тут высверки алмазных граней…

«Сельское кладбище» знаменует рождение элегии по-русски; не существовавшая до того, она сразу обретает размах, объём, плотность, величие; и, коли вдуматься, основная линия всей поэзии вообще – элегическая; ведь тема тем поэзии – из главнейших – время, его движение, его возможности видоизменять человека; и мы, бродя по сельскому кладбищу, и сегодня, двести лет спустя, найдём много могил, в надписи на которых стоит вчитаться.

…и звучит тайной «Невыразимое», и поэт, так живший языком и в языке, вынужден был констатировать его малость – в сравнение с бесконечными гранями природы, за которой стоит, мерцает, ощущается космический разум (гений из совсем другой сферы, никогда не слышавший о Жуковском – Нильс Бор - говорил: Я атеист, но когда глубоко погружаешься в недра физической реальности, непроизвольно чувствуешь одухотворяющее начало); и невыразимая высота невыразимых мерцаний, наполняющая шедевр Жуковского, работает и ныне, свидетельствуя о певце колоссального уровня, творившего свой мир и миф на русском языке, в недрах русского общего мифа-мира:

Что наш язык земной пред дивною природой?

С какой небрежною и легкою свободой

Она рассыпала повсюду красоту

И разновидное с единством согласила!

Но где, какая кисть ее изобразила?

Едва-едва одну ее черту

С усилием поймать удастся вдохновенью...

Но льзя ли в мертвое живое передать?

Кто мог создание в словах пересоздать?

Невыразимое подвластно ль выраженью?..

Музыка и мысль

К 200-летию Афанасия Фета

Суть существительного – твёрдость, вещность, значимость.

Существительные – становой хребет речи, и построить стихотворение, используя только их, это ли – не выгранить алмаз с великолепным благородством?

Разумеется – только из них не получится, если иметь не игру, а наполнение стиха плотным смыслом, данным через лёгкую мелодику, но построить именно на нём, на существительном стихотворение, так привлекательно…

И вот – выдохнулось, округлилось, заиграло перламутрами, пошло в века:

Шёпот, робкое дыханье.

Трели соловья,

Серебро и колыханье

Сонного ручья.

Фет услышал новые мелодии: отличные от пушкинских, лермонтовских, вместе – такие непохожие на музыку Некрасова; только Тютчев был ему союзен: по дыханию, метафизике, музыке, хотя и пели они по-разному: к большей глобальности тяготел Тютчев, к новой музыке Фет…

Фет услышал новые мелодии: отличные от пушкинских, лермонтовских, вместе – такие непохожие на музыку Некрасова; только Тютчев был ему союзен: по дыханию, метафизике, музыке, хотя и пели они по-разному: к большей глобальности тяготел Тютчев, к новой музыке Фет…

Уж верба вся пушистая

Раскинулась кругом;

Опять весна душистая

Повеяла крылом.

Станицей тучки носятся,

Тепло озарены,

И в душу снова просятся

Пленительные сны.

Из нежности, из вербного счастья вырезаются строки, играют они тончайшими полутонами, оттенками; и жемчужные отливы вспыхивают драгоценно.

Каждого поэта сопровождает свой, превалирующий цвет, или цвета: если у Тютчева это зелёный, фиолетовый, лиловый, то Фет – весь именно на жемчуге и перламутре, с их отливами, разводами, с тенями утреннего неба…

Но вот возникающая тема смерти дана скорее мощно, чем изящно:

Слепцы напрасно ищут, где дорога,

Доверясь чувств слепым поводырям;

Но если жизнь – базар крикливый бога,

То только смерть – его бессмертный храм.

Тут, кажется, изящество, столь характерное для Фета отступает на второй план – больно важна философия, и именно она, через образы художественности, позволяет поэту найти только своё, неповторимое определение смерти.

Фет чувственный поэт: любовь раскрывается с замиранием дыханья, с тайным трепетом в его стихах: «В моей руке такое чудо – твоя рука. А на земле два изумруда, два светляка».

Картина психологического восприятия чувства более чем впечатляющая, и завораживает она сколько бы времени ни прошло, как бы не менялись люди…

Шумят весенние дожди Фета, звучат его романсы, полыхают свечи бала…

Музыка и мысль – два определяющих начала – были подняты поэтом на новую высоту в русской словесности, и её уровень обозначает меру посмертного признания Афанасия Фета.

Космос Константина Случевского

Легко ли торить дорогу веку грядущему, оставаясь в своём, девятнадцатом, литературно избыточным?

Легко ли торить дорогу веку грядущему, оставаясь в своём, девятнадцатом, литературно избыточным?

Легко ли – сквозь некоторую шершавость, шероховатость языка, – добиваться новой гармонии, что должна быть услышана в дальнейшем: не представимом, конечно?

Константин Случевский именно так вёл линии своих стихов: неосознанно, вероятно…

Вроде бы и словарь его соответствовал веку, и круг образов, тем, а было всё же в них нечто, выбивающееся за край, рвущееся туда, где закипит движение, где техника станет играть такую роль, какую пока не вообразить?

«Мефистофель в пространствах» сделан вполне на угадках века грядущего: с оглядкой на вечность… пожалуй:

Я кометой горю, я звездою лечу,

И куда посмотрю, и когда захочу,

Я мгновенно везде проступаю!

Означаюсь струёй в планетарных парах,

Содроганием звёзд на старинных осях –

И внушаемый страх – замечаю!..

И есть усталость, зыбкость от этой вечности; есть некоторое недоумение…

И опять же – тени грядущего вспыхивают в плаще Мефистофеля, и пространства, изгибаясь, роняют сомнительное, такое необходимое будущее.

Добродетелью лгу, преступленьем молюсь!

По фигурам мазурки политикой вьюсь,

Убиваю, когда поцелую!

Хороню, сторожу, отнимаю, даю –

Раздробляю великую душу мою

И могу утверждать – торжествую!..

Мефистофель в образе демиурга?

Странная подмена…

А вот – глобальность, вложенная в такое простенькое стихотворение: ясное, как спокойная озёрная вода, и тоже спокойное – от осознания поэтом многого:

Каждою весною, в тот же самый час,

Солнце к нам в окошко смотрит в первый раз.

Будет, будет время: солнце вновь придёт, –

Нас здесь не увидит, а других найдёт...

И с терпеньем ровным будет им светить,

Помогая чахнуть и ничем не быть...

С Тютчевым родство тернисто проступало в поэзии Случевского: он также тяготел к тотальному охвату, к безднам мирозданья, и космос его был перенасыщен культурными аллюзиями.

Вероятно, так и должно быть: слишком давно слагается поэтический свод человечества, слишком многое в него включено; но вот вибрации Случевского выбиваются чуть в сторону, начинают звучать так, будто поймано грядущее время.

Ощущение.

Просто ощущение.

Конечно, он был поэтом своего века.

Разумеется, он работал на пределе таланта.

И то, что мнится, будто заглянул в грядущее – не более чем зыбкая кажимость; никак не влияющая на достойное место, что заняла поэзия К. Случевского в русском поэтическом свитке.

Субстанция тайны

Тургенев как поэт

Утро, вырезанное из тумана и сырости, утро сырое, нивы печальные…

Утро, вырезанное из тумана и сырости, утро сырое, нивы печальные…

Звучит густой, грустный, знаменитый романс, звучит, продолжая по-прежнему бередить некоторые души, хотя уже и не столь многие; звучит, отзываясь естественным узнаванием: схожие ощущения знакомы…

Тургенев был хорошим поэтом…

Он писал стихи тревожные, и наполненные субстанцией тайны: словно жизнь ему была непонятна настолько, что оставалось только дивиться, прислушиваясь к сложным вибрациям окрестного мира, и тонким – собственного психического состава:

Брожу над озером... туманны

Вершины круглые холмов,

Темнеет лес, и звучно-странны

Ночные клики рыбаков.

Полна прозрачной, ровной тенью

Небес немая глубина...

И дышит холодом и ленью

Полузаснувшая волна.

Литые, точно сделанные строки; ясно и чётко выписанные картины.

Он писал в основном о природе, переживая её, как гигантскую панораму, в которую вовлечён человек – малой единицей, правда, способной чувствовать, отображать…

Он писал о природе грозовой и спокойной: и всегда отражающейся в душе; он тонко чувствовал – автор знаменитых романов и рассказов; достаточно тонко для того, чтобы писать хорошие стихи…

Поэтическое наследие его не велико, но оно изящно и уверенно дополняет огромное прозаическое…

Плюс вновь и вновь звучит романс: Утро туманное…

Иллюстрации:

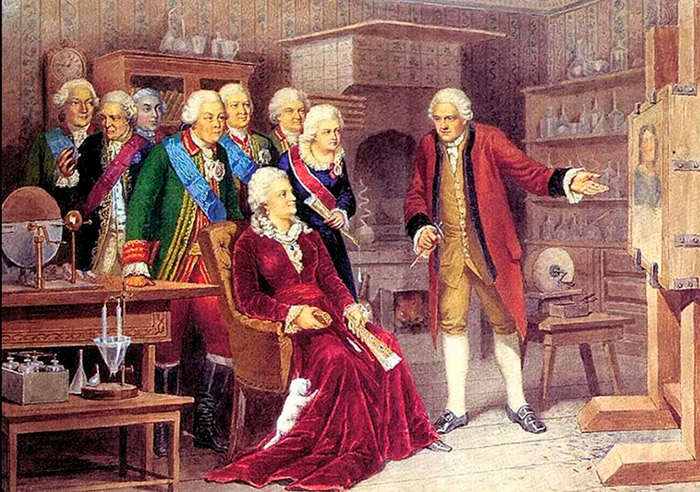

А.Д. Кившенко: «М.В. Ломоносов показывает Екатерине II

в своём рабочем кабинете собственные мозаичные работы», до 1890;

А. Новоскольцев «Светлана», 1889;

В.Э. Борисов-Мусатов «Весна», между 1898 и 1901;

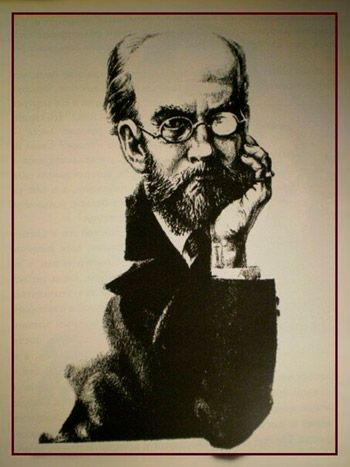

Юрий Селиверстов «Константин Константинович Случевский»;

Я.П. Полонский «Портрет И.С. Тургенева» 1881 год.