Рашен оша-ра-шен… Это я о себе в стиле авторов сборника «5-й угол 4-го измерения» (Красноярск: «Литера-принт», 2016). На обложке сборника ещё два ключевых послания: «Миражисты» (можно читать как «мира жисть») и «ДООС» – «Добровольное Общество Охраны Стрекоз» (как сообщество поэтов-экологов). Сразу каюсь перед «ДООС»: я написал давно уж стихи «Создайте общество души, возьмите чувство под охрану, вдыхайте утром воздух пряный, войдите тихо в камыши. Спугните спаренных стрекоз, дивитесь брачному полёту, скажите мрачному болоту, что не боитесь вы угроз». Пугать стрекоз теперь не буду – учитываю высокий Статус «ДООС».

Рашен оша-ра-шен… Это я о себе в стиле авторов сборника «5-й угол 4-го измерения» (Красноярск: «Литера-принт», 2016). На обложке сборника ещё два ключевых послания: «Миражисты» (можно читать как «мира жисть») и «ДООС» – «Добровольное Общество Охраны Стрекоз» (как сообщество поэтов-экологов). Сразу каюсь перед «ДООС»: я написал давно уж стихи «Создайте общество души, возьмите чувство под охрану, вдыхайте утром воздух пряный, войдите тихо в камыши. Спугните спаренных стрекоз, дивитесь брачному полёту, скажите мрачному болоту, что не боитесь вы угроз». Пугать стрекоз теперь не буду – учитываю высокий Статус «ДООС».

«Миражисты» тоже меня увлекли, мне захотелось вмести с ними уйти в небо, «в звёзды врезываясь». Тут я вспомнил о Владимире Маяковском. Он утверждал категорично (в его «выдающемся» стиле): «Поэт – всегда должник Вселенной». Все Миражисты обожают небо, вселенную и Бога, как «бомжа» – «Не бог весть что…».

Я уже начал цитировать авторов сборника. Они действительно меня подивили, взволновали. «Душа моя уязвлена стала», потому что не читывал этих «святых писаний» (Константин Кедров) в былые годы своей жизни. Горько мне, что так произошло. Благодарю Николая Ерёмина. Он меня вывел на «5-й угол 4-го измерения». А прежде указанного «Угла» прочитал «Пощёчину общественной безвкусице», с чего и началось «оша-ра-ши-вание». Конечно, память моя полетела к временам авторов «Пощёчины общественному вкусу» – к футуристам, к «будетлянам», когда «улица корчилась безъязыкая». И они дали ей не «простое, как мычание», а большой язык революции.

Имя Владимира Маяковского, да и других «мамонтов» русской поэзии, неформально встроено в стихию миражистов, тем самым они не позиционируются как безродные. Наоборот, они – приверженцы классических определений: «Поэзия – вершина бытия». А в ней, в миражной поэзии, в бытии играют «листопад ягуаров», «голубой папоротник», «красная волна», «пролёт полёта» (Константин Кедров) и пр. Тут надо сразу заявить: преемственность в поэзии – не линия однообразных точек (не линейность, как мыслят философы), а скорее дорога бифуркаций, взрывов и новых манифестов. Одно ясно: в поэзии повторение вечного и вечное повторение, с неизбежным условием – «всё остаётся, но в иных сочетаниях» (Константин Леонтьев). Иное у миражистов «5-го угла» сплошным текстом. Перед циклом стихов Константина Кедрова так и сказано: «Неведомый поэт непечатаемых лет 1957 – 1962 г.». Жалко (до слёз, «как вырубали»), ибо внешнее (идеологическое) око довлело над «внутренним состоянием оттепели». 1957 год – запуск первого космического аппарата – спутника связи. Ликование! Почему поэзию лишают такого праздника, когда запускается её новизна?! Зачем «на одного свободного человека надевают железное и каменное пальто» из «четырёх стен» и держат поэзию ненапечатанной или даже замурованной? Радуйтесь поэты! Вы наводите страх на правителей всех времён и народов. Не огорчайтесь, всё равно тайное становится явным. Но торможение на земле приводит и к торможению духа бытия, что оборачивается и распадом Государства. Вряд ли можно согласиться с Гегелем в том, что «всё действительное разумно». Поэзия миражистов изобличает неразумных субъектов.

Имя Владимира Маяковского, да и других «мамонтов» русской поэзии, неформально встроено в стихию миражистов, тем самым они не позиционируются как безродные. Наоборот, они – приверженцы классических определений: «Поэзия – вершина бытия». А в ней, в миражной поэзии, в бытии играют «листопад ягуаров», «голубой папоротник», «красная волна», «пролёт полёта» (Константин Кедров) и пр. Тут надо сразу заявить: преемственность в поэзии – не линия однообразных точек (не линейность, как мыслят философы), а скорее дорога бифуркаций, взрывов и новых манифестов. Одно ясно: в поэзии повторение вечного и вечное повторение, с неизбежным условием – «всё остаётся, но в иных сочетаниях» (Константин Леонтьев). Иное у миражистов «5-го угла» сплошным текстом. Перед циклом стихов Константина Кедрова так и сказано: «Неведомый поэт непечатаемых лет 1957 – 1962 г.». Жалко (до слёз, «как вырубали»), ибо внешнее (идеологическое) око довлело над «внутренним состоянием оттепели». 1957 год – запуск первого космического аппарата – спутника связи. Ликование! Почему поэзию лишают такого праздника, когда запускается её новизна?! Зачем «на одного свободного человека надевают железное и каменное пальто» из «четырёх стен» и держат поэзию ненапечатанной или даже замурованной? Радуйтесь поэты! Вы наводите страх на правителей всех времён и народов. Не огорчайтесь, всё равно тайное становится явным. Но торможение на земле приводит и к торможению духа бытия, что оборачивается и распадом Государства. Вряд ли можно согласиться с Гегелем в том, что «всё действительное разумно». Поэзия миражистов изобличает неразумных субъектов.

Менее всего я хочу обращать внимание на то, что авторы «5-го угла 4-го измерения» с чем-то и с кем-то борются. Их метаметафора, как главная заслуга, в другом измерении. Сужу не как филолог (филологи не понимают поэзии, они препарирую слова, как физиологи лягушек, убивают жизнь), а как читатель! Для меня же живёт поэзия, пусть даже самая неожиданная.

В сборнике «пятиугольника» 8 миражистов, а я – 1! Соотношение для меня не из лёгких. Но мне радостно читать: они-то вот передо мной, никуда не денутся, обречены на предложение «давай поговорим» – они текстом, а я отношением.

Авторы несколько разные (женщины эмоциональней), но объединяет их метаметафорический словариум. У них свободный словарный духовный подъём – все «вертолётны все самолётны». Именно их слова ноутбук подчёркивает красной чертой. В настоящем «Язык будущего»: «и вселенная с нами заговорит и язык у неё окажется человечий» (Константин Кедров). Вот как высоко и далеко простирается язык миражистов. Они «врезаются всей вселенной в сердце» (там же). Абсолютная свобода в словотворении. И слова открылись им неизведанным доселе дыханием и смыслом. «О! великий могучий русский язык!» Михаил Ломоносов предчувствовал, что у него будут продолжатели: «Вопрос о том, есть ли новые слова у наших современных писателей, или нет, – в настоящем случае лишний. Каждый из нас знает, что русский язык чрезвычайно способен к составлению новых слов». Только не надо лениться в словосоставлении, а подражать-продолжать – по примеру выдающегося «архангельского мужика», впитавшего речь с побережий, бывших в древности Гипербореей.

Авторы несколько разные (женщины эмоциональней), но объединяет их метаметафорический словариум. У них свободный словарный духовный подъём – все «вертолётны все самолётны». Именно их слова ноутбук подчёркивает красной чертой. В настоящем «Язык будущего»: «и вселенная с нами заговорит и язык у неё окажется человечий» (Константин Кедров). Вот как высоко и далеко простирается язык миражистов. Они «врезаются всей вселенной в сердце» (там же). Абсолютная свобода в словотворении. И слова открылись им неизведанным доселе дыханием и смыслом. «О! великий могучий русский язык!» Михаил Ломоносов предчувствовал, что у него будут продолжатели: «Вопрос о том, есть ли новые слова у наших современных писателей, или нет, – в настоящем случае лишний. Каждый из нас знает, что русский язык чрезвычайно способен к составлению новых слов». Только не надо лениться в словосоставлении, а подражать-продолжать – по примеру выдающегося «архангельского мужика», впитавшего речь с побережий, бывших в древности Гипербореей.

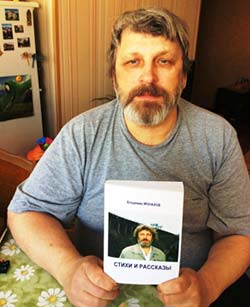

Новый словариум миражистов их неоспоримое достижение. Причём они занимаются не перестановкой слов, взятых из филологических словарей русского языка, а творят: «Поэт крючком вывязывает тени мёртвых душ и шьёт узор возлюбленной из праха и всё к чему ни прикоснётся он болит и плачет…» (Маргарита Аль). Я не расставляю знаки препинания, не нарушаю авторского права. Миражисты сознательно (по интуиции, по чувству языка) соединяют слова не через знаки (пороги) грамматики, они ставят слова по созвучию. В произношении звуков нет знаков препинания, спотыкания. Иван Шепета улавливает «Сверхзвук» (как в авиации, а нынче и гиперзвук): «Звуки важнее смысла, чтобы песня пелась». В народной песне всегда больше гласных, протяжных звуков – это от первобытности «простого “о-у-а”». Смеем предположить, что у первобытных людей не было многосложных восклицаний. Преобладали короткие слоги, потом из них развивались складные слова и речи. И миражисты во многих случаях возрождают связь не столько между словами, сколько между слогами в разных словах, потому что все слоги – родственники, близнецы-братья. Потом люди окажутся в «кавычках одежд» (Владимир Монахов), т.е. в знаках препинания. У него же: «Ничто так быстро не заживает на человеке – как слова». Если они только звуки и не несут нравственной нагрузки, то да, слетают как шелуха (в народной речи это давно известно). Если слово – звук, то оно сильно не прилипает к телу и к душе. Богатство звуков – в словариуме Елены Кацюбы, хотя она пишет о мёртвой(?) «Свалке». В её «суперпоэме» есть свалочные герои, но и они ведут спор: «– Что вы, приятель, с русским языком творите? – А ты што тут? – Я учебник русского языка для первого класса, асса! – Язык говяжий отварной в собственном соку срок хранения 1 год». Почти как в надписях на банках с консервами. Реклама! – тоже приятельница миражистов, если их это не задевает. У автора суперпоэмы приоритет перед рекламой во времени. Елена Кацюба начала писать ещё в 1985 году, когда страна только грезила о рынке и столпотворении в его рядах. В разговорную речь коммерческих отношений полезли и слова-иностранцы. В зачёт миражистам, что у них рыночных кликушеств фактически нет. У Елены Кацюбы «язык человека лечо вылизал», она примечает: «На свалке и сегодня полный поря. doc даже слиш.com», – автор, улыбаясь, показывает, как благодушный русский язык приглашает чужие созвучия в «гости к нам», читателям суперпоэмы.

«Свалка», по нашему разумению, – суперпоэма цивилизации. Противоречия между культурой и цивилизацией обнаружились в XX веке, особенно во второй его половине, на пике научно-технической революции в сознании, в техническом прогрессе на практике, между «физиками и лириками» в среде гуманитариев. В этот же период развернула свои прелести сексуальная революция, погубившая и «призраки коммунизма» в Европе. Обновление языка в стране нашей резко усилилось. Замелькали «треугольные груши» и «Антимиры» Андрея Вознесенского. И театр на Таганке художественно расцвёл в непривычной театральной эстетике, и логично оказались в нём тексты о «Сократе» Елены Кацюбы. Но это был первый звонок наступившей на культуру цивилизации. Суперпоэма Елены Кацюбы – законное дитя (или «героиня») победившей цивилизации. На «Свалке» все предметы как свидетельство неразрешимого (в данное время) противоречия между бытом прогресса и экологией бытия. В патриархальных земледельческих обществах не было свалок. Всё, взятое из природы, в ней и растворялось. А искусственные предметы «науки и техники» сами по себе не рассыпаются, они порождают новое антисвалочное производство. Сколько сегодня болтается вокруг Земного Шара отходов от космических запусков с места пребывания хомо сапиенс! Что с ними делать? Нанимать и обучать космических дворников? «Свалка» – Апокалипсис современности. И Добровольное Общество Охраны Стрекоз – антипод «головокружения от успехов технократии». Об этом писал и Юрий Кузнецов в «Атомной сказке». Но в поэтическом словаре он был всё ещё традиционалистом. Если «свалка – свадьба судьбы», то она же и «свальный грех отходов». Ура, Елена Кацюба, Вы даёте человечеству формулу спасения: «себя смирить или смер‑ть». На «свалке … ждёт любовь». Бывает и такое у бомжей, они даже домики из картона там выстраивают. Но там ведь «Ржа – радуга распада в ней ЖАР и РАЖ», ещё «ложа страха СТРАХ – СТРАЖ наш». Как быть? Быть или не быть? По ассоциации возникает «Маг бед – Макбет».

«Свалка», по нашему разумению, – суперпоэма цивилизации. Противоречия между культурой и цивилизацией обнаружились в XX веке, особенно во второй его половине, на пике научно-технической революции в сознании, в техническом прогрессе на практике, между «физиками и лириками» в среде гуманитариев. В этот же период развернула свои прелести сексуальная революция, погубившая и «призраки коммунизма» в Европе. Обновление языка в стране нашей резко усилилось. Замелькали «треугольные груши» и «Антимиры» Андрея Вознесенского. И театр на Таганке художественно расцвёл в непривычной театральной эстетике, и логично оказались в нём тексты о «Сократе» Елены Кацюбы. Но это был первый звонок наступившей на культуру цивилизации. Суперпоэма Елены Кацюбы – законное дитя (или «героиня») победившей цивилизации. На «Свалке» все предметы как свидетельство неразрешимого (в данное время) противоречия между бытом прогресса и экологией бытия. В патриархальных земледельческих обществах не было свалок. Всё, взятое из природы, в ней и растворялось. А искусственные предметы «науки и техники» сами по себе не рассыпаются, они порождают новое антисвалочное производство. Сколько сегодня болтается вокруг Земного Шара отходов от космических запусков с места пребывания хомо сапиенс! Что с ними делать? Нанимать и обучать космических дворников? «Свалка» – Апокалипсис современности. И Добровольное Общество Охраны Стрекоз – антипод «головокружения от успехов технократии». Об этом писал и Юрий Кузнецов в «Атомной сказке». Но в поэтическом словаре он был всё ещё традиционалистом. Если «свалка – свадьба судьбы», то она же и «свальный грех отходов». Ура, Елена Кацюба, Вы даёте человечеству формулу спасения: «себя смирить или смер‑ть». На «свалке … ждёт любовь». Бывает и такое у бомжей, они даже домики из картона там выстраивают. Но там ведь «Ржа – радуга распада в ней ЖАР и РАЖ», ещё «ложа страха СТРАХ – СТРАЖ наш». Как быть? Быть или не быть? По ассоциации возникает «Маг бед – Макбет».

Мы воспринимаем «Свалку», как «святое писание» (выражение Константина Кедрова о творчестве поэта), как «Третий Завет» – по ком звонит колокол. Хорошо, если на «свалке количество переходит в качество» и она «всех примиряет и смягчает», как общая беда и примирение в ней, коль «Мы рождены, штоп шкашку шделать пылью»…

Кто-то из филологов написал о «флэш-поэзии» Елены Кацюбы. Нам хочется поспорить. Этому термину в США придаётся негативный смысл, проявленный в «массовой культуре» – мусор, дерьмо и проч. Но «поэт в России больше, чем поэт», он социально динамичный. и поэзия русская не асоциальная, миражисты и заявляют даже «об охране стрекоз». Вот и Маргарита Аль усматривает «высшее проявление гуманности», а «повозка смерти повозка жизни». ДООС охраняет и человеколюбие.

Кто-то из филологов написал о «флэш-поэзии» Елены Кацюбы. Нам хочется поспорить. Этому термину в США придаётся негативный смысл, проявленный в «массовой культуре» – мусор, дерьмо и проч. Но «поэт в России больше, чем поэт», он социально динамичный. и поэзия русская не асоциальная, миражисты и заявляют даже «об охране стрекоз». Вот и Маргарита Аль усматривает «высшее проявление гуманности», а «повозка смерти повозка жизни». ДООС охраняет и человеколюбие.

Суперпоэму «Свалка» Елены Кацюбы можно рекомендовать для мастер-класса по учебному курсу «Русский язык и культура речи» в высших учебных заведениях, в качестве высшей лингвистики, как высшей математики в литературе.

Увлекает словотворчеством (до радостного спазма в горле) в цикле стихов «Думая о весне, помни о сатане» Сергей Сутулов-Катеринич. Его стихи можно петь, они аранжированы внутренним ритмом: «Мелодия из белого тоннеля», «Джазовая импровизация: два ангела», «Потрясение сердцевинное», «Сорок пятого дождебря»… да и все другие музыкальны, хотя и не имеют партитурных названий. От того, что он с юга, что ли – такой инструментированный на многие голоса: «…сорок пятый дождь в январе. / сорок пятый стих без тебя. / ре-минор прапраснегирей. / до-мажор прапраголубят. // графоман умыкнул размер. / наркоман распилил рояль. / открещусь от ночных химер, / примеряя плащ короля». И даже «джигит домажорит в Гранд-опера» и есть «глас Шульженко» соразмерный с «глазом Шульженко» – русского художника. Может быть, мы ошибаемся, но кажется нам, что внутренний ритм стихов Сутулова-Катеринича напоминает и казачий хор и пляс (фольклор).

Поистине, любите живопись и музыку, поэты. Поэт, южанин ставропольский, живописует и поёт в оратории века. Его цитировать по частям стихотворства жалко – это обедняет весь его музыкальный текст. Надо читать и петь совокупно. Такая нерасторжимая плоть стиха поразительно гармонична. Можно сказать, что Сергей Сутулов-Катеринич – миражист-пианист. Какой великолепный словариум! Похоже, что его стихо-музыку слушают и стрекозы. Они – под охраной южнорусского поэта.

Озабоченность о метаметафорическом словариуме есть у всех восьми авторов сборника «5-й угол 4-го измерения». Они единодушные звукописцы, владеющие мастерством словотворчества, музыкальным слухом в орфоэпии, подражая поющему Орфею, который очаровывал этим искусством не только людей, но и зверей, и деревья, и даже превосходил птиц. Я искренне восхищён словесным творчеством миражистов. Они оживили русский язык в эпоху перемен, показали, как велики его возможности в освоении четвёртого измерения, в условиях «столкновения цивилизаций».

Озабоченность о метаметафорическом словариуме есть у всех восьми авторов сборника «5-й угол 4-го измерения». Они единодушные звукописцы, владеющие мастерством словотворчества, музыкальным слухом в орфоэпии, подражая поющему Орфею, который очаровывал этим искусством не только людей, но и зверей, и деревья, и даже превосходил птиц. Я искренне восхищён словесным творчеством миражистов. Они оживили русский язык в эпоху перемен, показали, как велики его возможности в освоении четвёртого измерения, в условиях «столкновения цивилизаций».

«5-й угол» невозможно определить, не овладев временем и пространством, единством прошлого и настоящего, без понимания того, что впереди – вечность. У Константина Кедрова стихи «Бесконечное» – «рухнул намертво сквозь столетья», «сквозь бетон и вечность». И даже так: «Вселенная рожает Бесконечность. Всемирный нескончаемый оргазм»! И Николай Ерёмин предлагает Даме сердца: «займёмся бесконечным размножением». И прозаик Эдуард Русаков доводит эти суждения до апогея: «И вдруг я представил: Бог – женщина!.. Бог – огромная плодоносящая матка, из которой расползаются во все стороны света мелкие муравьи – робкие работяги, жалкие особи мужского пола… И я содрогнулся от ужаса!»

От «ужаса» как бы спасает Иван Шепета: «Детей имеют жёны. Бабы. А Музы – не имеют их». Феминизм в России несколько ограничен и рождаемость невелика. У Елены Кацюбы «Свалка» тоже помещена в пространство бесконечности. У Маргариты Аль «люди целуют время землёй прижимаясь к небу». У неё «небо» – одна из часто употребляемых категорий бытия. И «Тверской бульвар как вечность взаперти», «пространство будущего слова пространство будущей любви», «как долг я возвращаю Богу красоту». У женщин-поэтесс чувства любви почему-то абстрагированы от реальности даже больше, чем у мужчин. Сказывается и в поэзии женское самопожертвование.

Без любви в сердце нет и поэзии чувства. Как-то даже странно, что казалось бы устремлённые в миражи поэты не чужды ничему человеческому. В их стихах частенько «греется» слово «нежность»: «рядом что-то нежное плывёт», «и сердцу радостно в груди», «грусть дождя», «моя улыбка о нежности», «для самых нежных слов названья нет». Однако, где любовь, там и драма: Данте «кладёт лицо к любимой на колени. Нет. Голову кладёт на эшафот» (Константин Кедров». Но есть и ирония, насмешка: «бомжара жерар поджарый, как любой двуногий повеса» (С. Сутулов-Катеринич).

Легко и не обидно шутит о «предмете любви» Николай Ерёмин. Он представил цикл «Сибирские сонеты». Словом «сибирские» он отделил себя от Данте, Петрарки и Шекспира, разрушил стереотип восприятия сонета в эпоху сплошной теологизации. Сонет был попыткой выйти из её инквизиционных догм в восприятии человека, как существа греховного и в этом ограниченного. Сонеты были сдержанны в проявлениях чувства, консервативны, а их создатели, как Данте и Петрарка, однолюбы: у одного «вечная Беатриче», у другого – «вечная Лаура». Обе – надуманные, далёкие от образов реальных итальянских женщин, ведь в ту же эпоху был и «Декамерон», и средневековая проза с фривольными сценами, и «рыцарские романы» с любовными интригами. А в наше время бывает и «замороженное счастье» (Николай Ерёмин).

Легко и не обидно шутит о «предмете любви» Николай Ерёмин. Он представил цикл «Сибирские сонеты». Словом «сибирские» он отделил себя от Данте, Петрарки и Шекспира, разрушил стереотип восприятия сонета в эпоху сплошной теологизации. Сонет был попыткой выйти из её инквизиционных догм в восприятии человека, как существа греховного и в этом ограниченного. Сонеты были сдержанны в проявлениях чувства, консервативны, а их создатели, как Данте и Петрарка, однолюбы: у одного «вечная Беатриче», у другого – «вечная Лаура». Обе – надуманные, далёкие от образов реальных итальянских женщин, ведь в ту же эпоху был и «Декамерон», и средневековая проза с фривольными сценами, и «рыцарские романы» с любовными интригами. А в наше время бывает и «замороженное счастье» (Николай Ерёмин).

Сибиряк Николай Ерёмин, свободный от христианской догматики, в любви не лицемерит: «нам от нежности никуда не деться», «ах, без любви, без веры и надежды ты, сам себе и раб, и царь, и Бог». Поэт не отождествляет, как в христианстве, любовь с Богом, наоборот, считает, что без человеческой любви и Бог какой-то не полноценный, равнодушный.

Я сужу так и на основании того, что у Николая Ерёмина в последние годы вышло несколько сборников, в которых «панорама любви» представлена очень широко и разнообразно. Николай Ерёмин – поэт целомудренный, но не ханжа и не догматик.

В пространстве вселенной, неба и Бога любовь и жизнь не свободны от смерти. К ней миражисты относятся двояко: то «бессмертье будущего конца» (Константин Кедров), то «уткнулась в сердце пуля и хана» (он же). У Владимира Монахова – «вечность на гвоздике». А у Ивана Шепеты «любовь и смерть» как бы уравнены, самотождественны. Елена Кацюба ставит эпиграфом к поэме «Свалка» стихи Фёдора Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые» и свои строчки: «смерть – любовь, любовь –смерть». Маргарита Аль тоже парадоксальна: «не смерти боюсь боюсь НЕСМЕРТИ». Литературного героя Эдуарда Русакова губят осы («ОСЫ – SOS») – от малого умирает большое, здесь часть как целое (по философской терминологии). Сергей Сутулов-Катеринич вопрошает: «который век? который год? который час?». Кажется, у Бориса Пастернака был вопрос: «Какое тысячелетие на дворе…». Опять соотношение общего и частного, жизнь и смерть во времени и пространстве.

Общим состоянием в отношении к смерти у миражистов является не страх перед ней (он преодолён самим творчеством), а утверждение человеческого достоинства: просто так не сдаёмся, задёшево не купишь, даже «на свалке в здоровом теле» (Елена Кацюба).

В понимание смыслов жизни и смерти Константин Кедров включает категорию свободы: «свобода – родина всего мира. Дайте же мне единственную свободу», «Свободу – не убивать!» Это императив философа Канта: человек свободен по рождению, а мера её определяется «нравственным законом во мне» в единстве с чудом звёздного неба. Русскому человеку присуща такая рефлексия (свобода во мне как воля), постановка себя в центр вселенной, включённость в ноосферу, по учению В. И. Вернадского. Невольно напрашивается сравнение миражистов с космистами – в русской традиции. На смерти жизнь не заканчивается.

В понимание смыслов жизни и смерти Константин Кедров включает категорию свободы: «свобода – родина всего мира. Дайте же мне единственную свободу», «Свободу – не убивать!» Это императив философа Канта: человек свободен по рождению, а мера её определяется «нравственным законом во мне» в единстве с чудом звёздного неба. Русскому человеку присуща такая рефлексия (свобода во мне как воля), постановка себя в центр вселенной, включённость в ноосферу, по учению В. И. Вернадского. Невольно напрашивается сравнение миражистов с космистами – в русской традиции. На смерти жизнь не заканчивается.

Сборник «5-й угол 4-го измерения» сильно впечатляет и возбуждает оба полушария мыслящей головы. Что включают миражисты в понятие «5-й угол», коли он в заголовке коллективного собрания «миражей»? 5-й угол можно направить в пространство, как острие, и превратить в летящую стрелу – без места падения. В таком случае мы оказываемся в «царстве» апорий (деление бесконечности, по Зенону) и антиномий (противоречие между частью и целым, заложенным в самом человеке, по Канту). У миражистов в наличии и то, и другое. Не знаю, согласятся ли они со мной? Я выбрал в их сочинениях такие парные противоречия: «На чёрном озере белый лебедь на белом озере чёрный лебедь», «сам в себе», «в голове был хаос», «великий диссонанс и радость возвышения», «я перестану быть понятым поскольку всё понятно мне», «тайная музыка но мы её не слышим», «есть такое самоубийство – жизнь», «мёртвые не умрут», «я весь здесь», «человек – скопленье воль», «возможно Христос не смеялся но море смеялось над ним», «мы обмениваемся залпами и встретимся только на дне» – всё это в стихах Константина Кедрова. Он – большой мастер антиномий и апорий.

У Николая Ерёмина: «Тайну высоты и глубины, отрицая или утверждая», «и мне опять чего-то не хватает, чего-то, кроме времени, увы».

У Владимира Монахова: «цветы счастья (или цветы зла)», «детские площадки войн и революций», «вечность на гвоздике», «из живых существ только холодильник». Иван Шепета желает быть «любящим и нескромным, но при этом остаться чистым, как небо». Двойные смыслы во многих утверждениях Елены Кацюбы в «Свалке»: «Карта мира – скатерть пира», «свалка запрещена», «путь на свалку неминуем», «свалке есть небо не бог весть что», «Дороже истина, но друг мне Платон». Маргарита Аль увлечена противопоставлениями: «невидимое станет видимым видимое станет невидимым», «настройщику зеркал не надо объяснять пустоту», «вселенная гречишное зерно на части распадается мгновенно» (вроде теории взрыва и возникновения Вселенной из чего-то или из ничего).

Эдуард Русаков предлагает «свободу творчества» – «никто никому ничего не должен», «можно писать о самом себе», «а можно и вообще не писать» (молчанье – золото). В педагогике ламаизма есть испытание молчанием.

Сергей Сутулов-Катеринич музыкален, но и остроумен: «Думая о весне, помни о сатане», «Свинарник… Чистилище чище», «раздвоенность зеркального портрета. Двусмысленность вопроса без ответа», «шаманит тишина. Танцует Шива».

Сергей Сутулов-Катеринич музыкален, но и остроумен: «Думая о весне, помни о сатане», «Свинарник… Чистилище чище», «раздвоенность зеркального портрета. Двусмысленность вопроса без ответа», «шаманит тишина. Танцует Шива».

Можно приводить и другие примеры двумыслия (левое и правое, дихотомия белого и чёрного) – без последнего слова в конце. По сути, это философия экзистенциализма – абсурда бытия, что пришла в умы европейским философам после двух мировых войн и социально-сексуальных революций. В советской стране, полной оптимизма и энтузиазма, такую философию критиковали как «буржуазную», и закрыли для общественного обсуждения. Не по этой ли причине возникла поэзия миражистов, вобравшая смыслы экзистенциализма, заменившая в какой-то степени философию «театра абсурда» (весь мир – театр)? Вообще-то вся история человечества свидетельствует о том, что поэзия раньше, чем философия, улавливает пульс времени в пространстве. В настоящее время в России именно поэзия выступает как разведчица будущего. И возникает «Ура-трагедия» (Константин Кедров), обращённая в непредсказуемое прошлое в «бессмертие будущего конца». Апокалипсис – наш современник.

«5-й угол» миражистов – это смыслы поверх рассудка, смыслы смыслов, апории и антиномии, которые не могут нас успокоить и умертвить – «уюта нет, покоя нет». Можно принять предложение Эдуарда Русакова: «За горизонтом смысла», встать в очередь к Богу, который восклицает: «Вас много, а я один». Где тут часть и где тут целое? Можно ли делить бесконечность во времени и пространстве? «Сфинкс» у Константина Кедрова «с тоской глядит за горизонт».

В индивидуальной жизни человек рассудочно делится, а в человечестве – управляемый хаос (и то условно). И в космосе-хаосе всё пересекается, как параллельные линии в теории Лобачевского, судьба которого пересеклась и с личностью Пушкина (физика, геометрия с лирикой, наука с искусством). На эту встречу двух гениев обратил внимание Константин Кедров в стихотворении «Лобачевский». В «Ура-трагедии» поэт поставил воедино на круг бытия таких гениев: Спинозу, Радищева, Льва Толстого, Бетховена, Мальтуса, Омара Хайяма, Гамлета, Фрейда, Пушкина, Моцарта. Эти единицы создают множество человечества в его становлении. Вечное повторение, повторение вечного в мире!

В суждениях об индивидуальном свойстве в человеке надо найти место и для поэта, писателя. Миражисты рефлексируют тоже, а как же без себя?!

Как всегда, в личном чувстве есть радость и печаль, горечь и обида, разочарование и надежды, мечты. Общее состояние – одиночество наедине с человечеством. Лидер миражистов Константин Кедров грустит: «Брожу один…», «есть на свете страна печали». Он сокрушается: «Моя поэзия не нужна…» (об этом писал Сергей Есенин). Но все поэты, несмотря на драматизм судеб, остаются и очень, очень нужны человеку и миру. Николай Ерёмин считает: «Поэт в России должен долго жить». Дай-то Бог!

Сомнения в отношении к себе самим, в оценках «места поэта в рабочем строю» есть у всех поэтов. Самоуничижения нет, есть стремление к совершенству, желание в самих себе соединить небо и землю, грех и Бога, жизнь и смерть. Миражисты могут не унывать – они стали словесно феноменальным явлением в современной русской поэзии, открывателями неисчерпаемых возможностей в русском языке, неисчерпаемом, как атом, как вся вселенная в бесконечности бытия. Поэзия – их часть, но одновременно и целое, отражающее бесконечность пространства и времени.

«Я – миражист, метаметафорист», это звучит гордо! «5-й угол» – моя свобода!

12-13 июня 2016 года

Красноярск