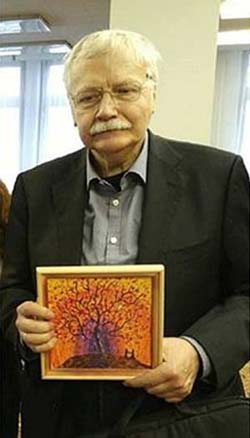

Михаил Николаевич Соколов

(15 мая 1946, Болшево Московской области, Россия – 28 июля 2016, Москва)

Советский и российский искусствовед. Доктор искусствоведения (1991), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996), член-корреспондент Российской Академии художеств (2012).

Советский и российский искусствовед. Доктор искусствоведения (1991), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996), член-корреспондент Российской Академии художеств (2012).

Окончил отделение истории искусств исторического факультета МГУ в 1971 году. Специализировался на Кафедре всеобщей истории искусства. Своими главными учителями считал члена-корреспондента АН СССР В. Н. Лазарева и члена-корреспондента РАН В. Н. Гращенкова. В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Некоторые проблемы развития пейзажа в искусстве Северного Возрождения». Учёную степень доктора искусствоведения получил в 1991 году, защитив диссертации на тему «Бытовые образы в западноевропейском искусстве XV – XVII веков. Проблемы зарождения и развития бытового жанра».

В 1971 – 1979 годах работал редактором отдела изобразительного искусства и архитектуры издательства «Советская энциклопедия», в 1979 – 1983 годах – заведующим отделом зарубежного искусства журнала «Искусство». С 1983 года – научный сотрудник Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, впоследствии – главный научный сотрудник отдела зарубежного искусства. Заведовал редакцией искусства издательства «Большая Российская энциклопедия (издательство)» (2002 – 2004 годы). В 2004 – 2007 годах был деканом факультета церковно-исторической живописи Российского православного университета святого апостола Иоанна Богослова. Член Общества изучения русской усадьбы.

Жена Михаила Николаевича – историк искусства, исследовательница русской средневековой скульптуры И. М. Соколова.

М. Н. Соколов – последователь вариативных методов анализа объектов, видов, средств, контролирующих принципов интерпретаций произведений искусства крупнейшего немецкого и американского историка-теоретика искусства Эрвина Панофского и его «таблиц интерпретаций». Соколов применял метод иконологии к исследованию старинного западноевропейского искусства, уделяя в поздних своих работах особое внимание образам природы. Свои научные исследования вывел за рамки западноевропейского искусства, осуществив их на образцах русской художественной традиции, участвуя в экспедициях Общества изучения русской усадьбы.

При поддержке ЮНЕСКО и международных научно-образовательных грантов IREX, П. Гетти, С. Кресса и Дж. Сороса Соколов осуществил музейные и научно-библиотечные исследования в Нидерландах и Бельгии (1987), в Швейцарии, Франции, Германии и Италии, (1998), в США (1989), в Принстонском институте перспективных исследований (1991).

Соколов – автор многих статей в «Большой советской энциклопедии», двухтомнике «Мифы народов мира», двухтомнике «Энциклопедия искусства» и в русском электронном варианте энциклопедии «Collier`s» (интернет-энциклопедия «Кругосвет»). Опубликовал первый постсоветский обзор искусства народов России (раздел «Изобразительное искусство и архитектура» в вводном томе «Россия» «Большой российской энциклопедии». Редактор-куратор русского раздела «Grove Dictionary of Art».

Награды и премии

• Почётное звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» (1996);

• Премия Правительства РФ за книгу «Принцип Рая. Главы об иконографии сада, парка и прекрасного вида» (2012).

Основные научные труды

• Соколов М. Н. Интерьер в зеркале живописи. – М.: Советский художник, 1986. – 232 с. – (Искусство: проблемы, история, практика). – 40 тыс, экз.

• Соколов М. Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV – XVII веков. Реальность и символика. – М.: Изобразительное искусство, 1994. – 288 с.

• Соколов М. Н. Мистерия соседства. К метаморфологии искусства Возрождения. – М.: Прогресс-Традиция, 1999. – 520 с.

• Соколов М. Н. Вечный Ренессанс. Лекции о морфологии культуры Возрождения. – М.: Прогресс-Традиция, 1999. – 488 с.

• Соколов М. Н. Время и место. Искусство Возрождения как перворубеж виртуального пространства. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 384 с.

• Соколов М. Н. Принцип рая. Главы об иконологии парка, сада и прекрасного вида. – М.: Прогресс-Традиция, 2011. – 704 с.

• Соколов М. Н. Три пути в рай. Природа, религия и искусство в пространстве сада. – М.: «Страдиз», «Феория», «Минувшее», 2014. — 736 с.

Книги

• Соколов М. Н. Борис Кустодиев. – М.: Арт-Родник, 2007. – 96 с. – (Малая серия искусств).

• Соколов М. Н. Павел Филонов. – М,: Арт-Родник, 2008. – 96 с. – (Малая серия искусств).

Некоторые статьи

• Christ under the Mill of Fortune // Konsthistorisk Tidskrift. – 1983. – № 2. – P. 59-69. – Rev. op.: Brueghel`s «Road to Calvary».

• Un Rinascimento mancato // I Russi e Italia. A cura di V.Strada.. – Milano, 1995. – P. 33-40.

• A Bakhtin Cocktail. The Emblematic Motif of Water Mixed with Wine and Its Iconologic Connotations // Semiotic Inquiry. – 1998. – № 1/2. – С. 187 –204.

•Le fonti rinascimentali dell`"idea russa". Da Michelangelo a Vladimir Solov`ev // Rinascimento e antirinascimento. Firenze nella cultura russa fra otto e novecento. – Firenze, 2012. – P. 17-30.

Первоисточник: Википедия

Друг

Помню Мишу Соколова, Михалика, – так все мы его называем, – там, всё в том же сентябре, когда вместе мы учиться начинали в университете – и мгновенно сдружились. Оказалось, что это – надолго. Миша был уже тогда – серьёзным. Сосредоточенным – на том, что важным было для него. Так что же, весь – в себе? Нет, конечно. Был и компанейским парнем. Но способен был – мгновенно, в ситуации любой, переключаться на своё, на то, что там, внутри. Непрерывная работа шла в нём. Был он создан для труда. И этот труд был, конечно, творческим. Но тоже – не таким, как у прочих. Будучи поэтом, он сумел поэзию внести и в искусствоведение. Книги, им написанные позже, говорят именно об этом. Сам он был сед. И куда серьёзнее, чем прежде. Он известен. Мир он повидал. Ходил по музеям заграничным. Дочку ездил в Лондон навещать. А в Москве он оказывался человеком домашним. Вечно за компьютером сидит. Пишет. Размышляет. Он – в трудах. Целых пятьдесят два года, больше полувека бурного, назад, в коридоре университетском, встретились впервые мы. Теперь изредка виделись, поскольку он – в своих трудах, а я – в своих. Но вниманье прежнее – оставалось: в нём – ко мне, во мне – к нему. К трудам нашим. Ко всему, что в судьбах наших. Всё – не так-то просто. Всё – всерьёз.

И вот я, здесь, у моря, говорю:

– Набродился я, видно, Миша. Наскитался – за десятерых. Ветер. Чайки кричат над морем. Осень. Листья желты в садах. Веет чем-то – чуть горьковатым, невесомым, едва уловимым – то ли вновь цветущей полынью, то ли молодостью моей. За холмами – горы. Над ними – облака. И сквозь них порою пробивается луч звенящий – словно руку мне тянет свет – через годы, сквозь век бредовый. Нитью можно прошить суровой рваный ворох невзгод и бед. Нить смолёная за иглою проскользнёт ли сквозь бремя злое дней, клубящихся там, за мглою, застилающей чей-то след? И на оклик – ответа нет. И тропа моя тихо вьётся – и над нею сквозит, сдаётся, и в душе моей остаётся звук былого – мне легче с ним, потому что он в песню входит, в мир мой сызнова сам приходит, – а над миром звезда восходит сквозь вечерний слоистый дым.

*

...Соколов Михаил Николаевич, Миша, или же, по-домашнему и по-дружески, просто Михалик, внимательный, мне казалось, ко всем и всему на свете, воспитанный, скромный, спокойный, весьма и весьма образованный, этаким тихим увальнем пристроившись где-то в сторонке, под общий немыслимый шум, невозмутимо вычитывал только что перепечатанный на машинке, свежайший текст переведённой им знаменитой, сложной поэмы Томаса Стернза Элиота «Опустошённая земля».

...Соколов Михаил Николаевич, Миша, или же, по-домашнему и по-дружески, просто Михалик, внимательный, мне казалось, ко всем и всему на свете, воспитанный, скромный, спокойный, весьма и весьма образованный, этаким тихим увальнем пристроившись где-то в сторонке, под общий немыслимый шум, невозмутимо вычитывал только что перепечатанный на машинке, свежайший текст переведённой им знаменитой, сложной поэмы Томаса Стернза Элиота «Опустошённая земля».

Он покуривал сигаретку, щурясь, вглядывался в листы хорошей плотной бумаги, на белизне которой был отчётливо различим округлённый, приятный шрифт его старой машинки пишущей, чьё название отзывалось чем-то призрачным, заграничным и манящим – «Континенталь», и губы его, капризно припухшие, как у ребёнка, но со взрослой, как ни крути, прилипшей табачной крошкой, шептали, чуть шевелясь: «Флебас-финикиец, мертвец уж две недели...», или: «Что говорил гром...», или: «Шанти шанти шанти», – и глаза его, вдруг потеплев, устало, довольно помаргивали, он понимал: получилось.

Несколько позже, как раз в те апрельские, тяжкие дни, когда меня, вместе с ним, будут громить на общем комсомольском, спешном, собрании исторического факультета, и по такому случаю туда специально прибудет возглавлявший в шестидесятых весь комсомол МГУ горец Руслан Хасбулатов, покинув для этого «саклю», как называли тогда его кабинет высокий в университетском здании высотном на Ленгорах, и выгонят, и меня, и Михалика, из комсомола, а потом из университета обоих нас исключат, за СМОГ, в основном, а частично – за то, что пришлось отсидеть нам с ним, безвинно, из-за Губанова, из-за выходки пьяной Лёниной и скандала с ментами ретивыми, вплоть до драки, пятнадцать суток, – Михалик закончит, при мне, перевод и другой поэмы элиотовской, тоже известной, – «Пепельная среда», и также невозмутимо и крайне сосредоточенно будет стоять в сторонке, – покуда нас, пострадавших за правду, смогистов, героев, будут, с пеной у рта, бичевать и клеймить общественники, штатные стукачи и ярые комсомольцы, – вычитывая страницы, переписанные от руки, внося иногда поправки в свежайший текст и шепча какие-то важные строки, особенно те, которые, похоже, ему удались.

Лучших, должен прямо сказать, элиотовских переводов, чем выполненные Михаликом, я никогда не читал, и это, надеюсь и верю, подтвердят охотнейшим образом те люди, которые были знакомы с ними когда-то. Прежде всех подтвердил бы это друг наш общий в те годы, Саша Величанский, знаток поэзии английской и американской, переводчик её, будь он жив. Хотелось бы и сейчас прочитать, хоть разок, эти тексты. Но Михалик десятки лет всех друзей своих уверял, что его переводы прежние, к сожалению, им утрачены.

Его, Михалика, редкостная, широкая образованность, знание языков, знание, настоящее, искусства, литературы, истории, философии, вызывали всегда у смогистов, особенно из губановской, не больно-то образованной, так, слегка, по верхам, компании, серьёзное, с явным оттенком почитания, уважение. Знаний своих он сроду не выставлял напоказ, предпочитая, в общении богемном, не очень-то им любимом, скорее вынужденном, в основном добродушно-сдержанные беседы о чём-нибудь общеизвестном, простеньком, для чего напрягать мозги малограмотным выпивохам и отчаянным балагурам вовсе не приходилось. Михалик людей – щадил. Не обрушивал на невежд всё, что знал он, о чём размышлял.

Через годы мысли его воплотятся в серьёзные книги. Очень много есть искусствоведов, говорить хорошо умеющих, не умеющих только – писать. Михалик – умел писать. Речь! Он чувствовал русскую речь. Свой он – в речи. В среде отзывчивой. Дружен с речью. И – верен ей. Эта верность – врождённая, кровная.

Ну а ещё Михалик находился в родстве с Пушкиным.

*

Соколов Михалик, задумчивый, обстоятельный человек, будет жить, казалось нам всем, относительно благополучно, у него будет дом, работа, и так далее, — но, однако, эта внешняя, очень условная, примитивная даже, линия долго будет не совпадать с иной совершенно линией, внутренней, скрытой от всех, с её мятежами и срывами, победами, трудноватыми, иногда, над самим собой. Несколько позже, потом, с возрастом, эта линия томящейся в мире души станет более определённой, даст силы и равновесие.

Соколов Михалик, задумчивый, обстоятельный человек, будет жить, казалось нам всем, относительно благополучно, у него будет дом, работа, и так далее, — но, однако, эта внешняя, очень условная, примитивная даже, линия долго будет не совпадать с иной совершенно линией, внутренней, скрытой от всех, с её мятежами и срывами, победами, трудноватыми, иногда, над самим собой. Несколько позже, потом, с возрастом, эта линия томящейся в мире души станет более определённой, даст силы и равновесие.

Михалик, друг моих лет молодых, был человеком терпеливым. Если его донимала физическая, действительно неприятная, долгая боль, ну, допустим, гвоздь в башмаке, — он просто страдал, но стойко, упрямо терпел. Никому ничего не говорил. Сам всё пройдёт. И так – с любою бедой и любой, даже страшной, болью.

Михалик, рыцарь печальный, – человек, от природы, совестливый. Случалось, если он что-то, случайно, ненароком, понатворит, если в чём-то вдруг согрешит, и это его станет мучить, покоя ему не давать, – он обязательно в этом покается. Так уж он, поймите его, устроен. Признается – и на душе легче сразу же станет. И вроде можно теперь дальше существовать.

Михалик, седой затворник, был человеком удивительно умным. Начитанным. Образованным серьёзно, по-настоящему. До мозга костей – творческим. Внутри себя самого – навсегда, очевидно, собранным. И работать – давно умеющим. Призванным – сделать то, что один он способен сделать: создать свои книги. Такие, в которых поэзия – главное. Вместе с тем, это – и современное, превосходное искусствоведение. Это – и философия. Это – и эссеистика. Вот какой сложный жанр. Синтез. И слава Богу, что он свои книги написал. В отличие от остальных нынешних искусствоведов, он умел писать!

Михалик, поэт, мыслитель, сформировался как человек, как настоящий, русский, московский, интеллигент. Почему я так говорю? Да потому что слова другого не подберу. Ну как его можно назвать ещё? Учёным? Ну да. Конечно. А ещё? Да просто, без всяких эпитетов, – человеком. Таким, каков уж он есть-был. И это, поверьте, – много. И надеюсь я, в дни междувременья, что он мне, всё-таки, – вечный друг. Он стал с годами крупным, очень крупным искусствоведом, знатоком превосходным искусств, и западного, и русского. Всё, что написано им, останется, знаю, надолго.

*

Жар таманского лета. Зной коктебельский. Московский холод. Кто там рядом стоит со мной, молчалив, и высок, и молод? Кто сегодня ковыльно-сед, и усат, и спокоен вроде, словно не было прежних бед и порывов былых к свободе? Кто свободу свою обрёл в книгах, созданных им? Кто светел, точно к цели своей пришёл и звезду над собой приветил? Кто задумчив и озарён всем, пришедшим нежданно, свыше? Кто горением одарён? Ну конечно, Михалик, Миша Соколов. Драгоценный друг. И – соратник. Достойный. Верный. Он спокойно глядит вокруг. Взгляд – всё пристальней. Достоверный смысл находит он в том, что есть и в искусстве, и в жизни. Знаю, дорога ему нынче весть от меня. И юдоль земная лишь сроднила нас навсегда, сберегая для высшей доли, – и ушла, как вода, беда, вместе с грузом разбухшей соли, вдаль, в минувшее, в дни, где мы постигали приметы мира, в завихрения злой зимы, в ночь, где слишком бывало сыро то от ливней, а то от слёз, то от мыслей о том, что встретим впереди. Было всё – всерьёз. Всё узнаем – и всё заметим. Всё сумеем пройти. Чтоб – жить. Чтоб дышать. Чтоб работать много. Чтоб сказать: хорошо – дружить! Дружба – редкостный дар. От Бога.

Два стихотворения

|

* * *

Михаилу Соколову

I

Он чаёк соловьиный любил натощак и лосиным лесничим служил налегке у него от куренья зелёный табак золотым завитком шевелил на щеке

забайкальские вьюги его отпоют или Волга прикажет гулять напоказ на четыре стены размахнулся уют у него колыбель королю прозапас

это белой короной орёл дорожил или иволги ключ на совиной крови по замшелым холмам егерям послужил чтобы вымолвил зло и остался в любви

на точильном станке отпечатана глушь на похмелье чернил набирает гора словно в капле вина заключённую сушь собирают грачи по заезжим дворам.

II

Он чаёк соловьиный любил натощак и лосиным лесничим служил налегке у него от куренья зелёный табак золотым завитком шевелил на щеке

забайкальские вьюги его отпоют или Волга прикажет гулять напоказ на четыре стены размахнулся уют у него колыбель королю прозапас

это белым трезубцем орёл заменил знаменитую ложь на совиной крови чтобы церковь была не слышней говорил а расспрашивал ель и остался в любви

не пройти бы мне мимо весёлого сна где жалеют потом а сначала старей вороватые люди сотрут имена проливные дожди не сумеют скорей

на точильном станке отпечатана глушь на похмелье чернил набирает гора где противники разъединения душ проверять знатоков начинают с утра.

1965

|

* * *

Михаилу Соколову

Столь давно это было, увы, Что подумаешь: в самом ли деле Сквозь горючий настой синевы Мы в морское пространство глядели?

Что за вздох отрывал от земли, Что за сила к земле пригвождала? Люди пели и розы цвели – Это в том, что живём, убеждало.

Что за звёзды гнездились в груди, Что за птицы над нами витали! Костный мозг промывали дожди, Как об этом даосы мечтали.

Шёл паром, и вослед за грозой Норовили сорваться предгорья, И Азов закипал бирюзой, И угрозою – зев Черноморья.

Смуглокожею девой Тамань Зазывала в азийские дали, Раскрывая привычную длань, Чтобы бризы песчинки сдували.

Что же Юг от жары изнывал И пришельцам беспечным дивился? Видно, в каждом уже прозревал То, чего от других не добился.

Пот горячий, солёная блажь, Невозможная, лютая жажда! Что теперь за былое отдашь? Не бывать неизбежному дважды.

Путь упрямцев – единственный путь, По которому выверить надо Всё, чего не страшились ничуть, Все подробности рая и ада.

Все подобия сути – тщета Перед нею, настолько простою, Что усталых небес высота Обернется мирской красотою.

Руки, братья, скорее сомкнём В этой жизни, где, помнится, с вами Не впервые играли с огнём, Как никто, дорожили словами.

Кто же выразит нынче из нас Наши мысли о вере и чести? Невозвратный не вымолишь час, Где, по счастью, мужали мы вместе

Так иди же в легенду, пора, Где когда-то мы выжили, зная В ожиданье любви и добра, Что судьба не случайна такая.

5 августа 1988 |

Август 2016

Коктебель

Иллюстрации:

портреты Михаила Соколова разных лет;

на групповых снимках (30-летие СМОГа, Москва, 1995)

МС – в чёрном костюме и белой сорочке

обложки некоторых книг, написанных учёным.

Снимки из архива В. Д. Алейникова и открытых интернет-источников