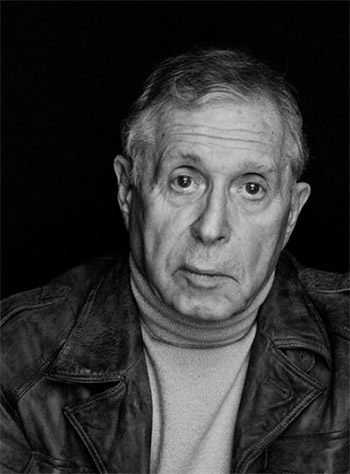

Трагический жизнелюб

Юрию Ряшенцеву – 90! Не верится. Удивительно цельный, гармоничный человек, «трагический жизнелюб». Большой русский поэт. Наш любимый автор. Сегодня, накануне замечательного юбилея, Юрий Евгеньевич беседует с нами.

«45-я параллель»: Юрий Евгеньевич, Вы родились в Ленинграде, но с раннего детства жили в Москве. Кем Вы себя чувствуете: москвичом? Питерцем?

«45-я параллель»: Юрий Евгеньевич, Вы родились в Ленинграде, но с раннего детства жили в Москве. Кем Вы себя чувствуете: москвичом? Питерцем?

Юрий Ряшенцев. Конечно, москвичом: мне ведь было три с половиной года, когда мы переехали в Москву. Хамовники – вот место, где прошло моё детство.

Но, приезжая в Ленинград, сразу чувствовал что-то своё, родное. Мы вначале жили на Невском, напротив Александринки. А уже перед переездом в Москву перебрались на острова, на Большую Пушкарскую. Сегодня это тоже близко к центру.

«45-ка»: Ваш ровесник Герман Плисецкий был приговорён к «пожизненному» стихописанию в 1937, шести лет. А когда начали «жить стихом» Вы?

Ю. Р. С Германом мы были близко знакомы. Остроталантливый поэт, который вынужденно стал переводчиком. И, к сожалению, очень рано умер.

А я первое стихотворение написал ещё раньше, в четыре года. Просматривая свои детские стишки, обнаружил, что они вполне грамотно написаны. То есть они пустые, поэзии там ещё не было, но по форме это крепкие стихи.

«45-ка»: Получается, что у Вас с рождения – абсолютный поэтический слух? Вроде музыкального, только на слово.

Ю. Р. Да, мне это говорили, почти такими же словами. У нас был сосед, писатель Борис Папаригопуло, которому я, будучи подростком, показывал свои стихи. Он так страдал без квартиры, что написал себе эпитафию:

Зачем листва так яростно шумит,

И птичья стая крыльями захлопала?

Под камнем сим впервой без кашля спит

Борис Папаригопуло.

И я неожиданно для себя через полчаса принёс ему ответ:

Борис Владимирыч, Вам рано опочить.

И пусть себе листва бушует в рощах,

Желаю Вам скорее получить

Столь милую, желанную жилплощадь.

Чтоб глупый домуправ с тоской разинул рот.

Малютка чтоб, и та от злости лопнула,

Узнав, что комфортабельно живёт

В своей квартире Б. Папаригопуло.

«Малюткой» Борис Владимирович называл престарелую соседку, которую терпеть не мог.

По форме это грамотные, безукоризненные стихи. Но содержание совсем детское.

Так я и был ребёнком.

Настоящие стихи появились гораздо позже. Одно из первых было посвящено Ананури.

Это в Грузии?

Да, грузинская крепость. Вот несколько строчек оттуда:

так ясно у ананурской стены, что тот не судья, кто себя не судит.

Это в привычках народных святынь – становиться святынями личных судеб.

Потому что – куда нам ещё, – куда? – в дни, когда всё так нестойко, зыбко,

И нельзя не плакать, но плакать нельзя – останавливает каменная улыбка,

останавливает, завораживает, заставляет понять,

что и ты – лишь летучее семя жизни,

но дождутся лишь плоти, а сути твоей – перемрут,

не дождутся могильные слизни.

Моя философия.

Юрий Евгеньевич, Ваше стихотворение «Чай, четвёртый год победы на дворе…» по настрою стыкуется со стихотворением Владимира Корнилова «Трофейный фильм». Ваша юность совпала с очередным пиком сталинских репрессий. Чувствовали ли Вы ужас времени, когда страной правит «вождь в законе», а единственная дарованная им «свобода» – «зреть раздетую Марику Рокк»? Или понимание, осознание пришли позже?

Ну когда я писал своё стихотворение, то Володиного ещё не читал. Осознание, конечно, пришло позже. Тогда я был обычный советский мальчик, во всё верящий. Хотя репрессии и коснулись нас напрямую: и отец, и отчим были репрессированы, отец погиб.

Меня вырастила мама. Всем, что во мне есть, обязан ей. Она была очень способным к художеству человеком. Крючком вязала удивительные наряды, которые у неё покупали даже жёны дипломатов. Мамины платья попадали в Париж!

Вы закончили МГПИ, настоящую кузницу поэтических кадров, могущую дать фору Литинституту. Но во время учёбы поэзия ещё не потеснила педагогику: Вы окончили институт с красным дипломом и не один год проработали учителем. Что послужило толчком к смене профессии?

Стихописание мне легко давалось, иногда в виде развлечения. Но относиться к поэзии, как к самодеятельности, избегал уже тогда. Может, поэтому никогда не увлекался авторской песней.

Уже во время учёбы знал, что не стану учителем. Что-то во мне говорило, что буду заниматься литературой. Но поэтом становиться почему-то не хотел, мне эта профессия казалась несерьёзной. Я и занимался первое время чем-то околопоэтическим: редактурой, переводами. Пока Олег Чухонцев не позвал меня в «Юность». А никого ближе Олега в поэтическом мире у меня никогда не было. В «Юности» уже была поэзия в чистом виде. И я этого, безусловно, интересного блюда переел.

Во время Вашего интервью Виктору Шендеровичу мы услышали, как Вы убедили его, писавшего в молодости стихи «в товарных количествах», оставить поэзию.

Витя молодец. Благодарить человека, который вынудил тебя отказаться от собственного увлечения! По сути, я его тогда отверг. А что он замечательно состоится в других жанрах, никто знать не мог. Мало кто способен так объективно смотреть на самого себя. Редкий дар!

Вы много лет активно занимались волейболом и спортивный опыт удивительным образом отражается в Ваших стихах, которые сочетают в себе красоту, изящество – и резкость, ударность. «Волейбольное» сочетание, правда?

Ну, волейболом я занимался только в молодости, до тридцати. Сразу понял, что с моим обычным ростом вершины не светят. Был всего-то перворазрядииком.

Потом появился настольный теннис, который очень любил (одно время моим партнёром был Роберт Рождественский, играл он классно). А следующим, самым длительным, увлечением стал большой теннис. Пришлось отказаться от ракетки всего пять лет назад. Сейчас плаваю.

Насколько занятия волейболом повлияли на мои стихи? Не знаю. Вообще стихописание, по-моему, это какой-то физиологический процесс, не совсем (или не до конца) зависящий от нас.

К которому мы присоединяемся неожиданно для самих себя.

Верно! Насчёт резкости, ударности. Вы как пишете стихи, в каком положении?

Сидя.

Вот. А я часто лёжа. Меня же не случайно в детстве называли Ильёй Ильичом. У меня и «Романс Обломова» есть. Помните:

Халат – спаситель тех людей,

кто до пустейших дел нелаком.

Он покровитель тех идей,

какие и не снились фракам.

Хотел бы только одного:

прожить без почестей и злата,

не задевая никого

свободным рукавом халата.

Это тоже Ваша философия.

Это тоже Ваша философия.

Конечно. Я никогда не был целеустремлённым человеком, старался жить в своём режиме, делать то, что люблю, и так, как люблю. Когда меня никто не торопит, могу делать дела почти мгновенно, за три секунды. И кроме того, из лежачего положения подъём бывает резким, неожиданным. И стих будет таким же. Понимаете?

Да, спасибо! Юрий Евгеньевич, Вы совсем не писали советских стихов. Как это могло произойти?

Писать о Ленине, партии и прочее мне всегда казалось недостойным поэзии, вот я и вёл себя соответственно. Поэтому меня и не печатали так долго. Кстати, у Олега Чухонцева – та же история по той же причине. Недаром мы дружим столько лет!

Вы никогда не называли себя «шестидесятником». Шестидесятники – это Окуджава, Рождественский, Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина. А к кому относите себя Вы?

То, что называли «тихой поэзией», к ней относятся и Владимир Соколов, и Олег Чухонцев, и Герман Плисецкий, и Саша Кушнер. Нас всегда пытались поссорить с «эстрадниками», натравить друг на друга. А мы прекрасно друг к другу относились. Тянулись друг к другу.

Как Вам работается сегодня? Лучше, чем в советские времена?

Знаете, грех жаловаться. После пятитомника, который у Вас есть, вышло ещё несколько книг. Два новых сборника на подходе. Стихи, к счастью, пишутся.

Сейчас идёт наш ежегодный конкурс «45-й калибр». И стихи некоторых участников производят впечатление.

Много таких ребят?

Немало. Двузначное число.

Вот видите. Мне в каком-то интервью приписали фразу, которую не говорил: «Страна нормально талантлива». На самом деле я сказал: «Страна ненормально талантлива». Вообще не понимаю, зачем мы соревнуемся по каким-то вооружениям. Нам нужно соревноваться в области искусства: в поэзии, в живописи, в музыке...

Что бы Вы пожелали молодому поэту сегодня? Отдаться своему дару до конца, без оглядки? Или...

Ну, это как посмотреть. Поэзия сегодня, увы, никого не кормит. Поэтому не обойтись без дополнительного – точнее, основного – заработка. Я ведь тоже всегда этим занимался. Но как-то так сложилось, что все мои занятия – и редактура, и работа паролье, и переводы – были неотделимы от поэзии.

А что делать немолодому поэту, который львиную долю сил и времени посвящает «кормящей» профессии? Есть ли выход?

Ну, если это возможно, хорошо бы работать на полставки, два-три дня в неделю.

А если невозможно?

Стихи случаются?

Редко. Когда припирает.

Что тут скажешь... Можно только посочувствовать. Но поэзию не оставлять. Ни в коем случае.

28.04.2021.

Интервью брал Борис Суслович