Слушая сердце, вернуться к истокам...

(О новой книге Людмилы Некрасовской)

Людмила Некрасовская, безусловно, замечательный поэт. С этим согласятся все, кто читал её стихи на поэтических сайтах Интернета или имел счастливую возможность достать с полки один из её многочисленных сборников и уйти вместе с автором в прекрасный и яростный мир, именуемый Поэзией. Уверен, что не будут возражать против моего утверждения ни собратья по профессии, давно признавшие многочисленные достоинства стиля и тематики стихотворений Некрасовской, ни критики, написавшие десятки статей, эссе, предисловий и послесловий в её книгах или по их поводу, ни члены жюри самых разнообразных конкурсов, фестивалей и поэтических съездов, где Людмиле присуждались почётные места, высокие звания и «золотые перья».

Здесь я должен заметить, что поэт и его личностные качества, судя по многочисленным примерам в истории, – это явление сложное и вовсе не такое гармоничное, как об этом принято думать. Достаточно, например, вспомнить склочность Корнеля, неуживчивость Лермонтова или надменность и скупость Бунина. Но с Некрасовской, к счастью, всё обстоит лучшим образом! Имея возможность личного и творческого общения с ней, скажу, что меня поразило, как удивительно точно в стихах отразились свойства её личности: тонкость и чуткость, порывистость и женственность, твёрдость и готовность договориться, а главное – особая способность «чужую душу принимать в свою». Думаю, именно этот талант к сопереживанию потребовал от Некрасовской немалого и нелёгкого подвижничества в популяризации поэзии своих современников. Давно в её родном Днепре проводятся ставшие легендарными вечера творчества, где Людмила, умело сочетая поэзию и музыку, буквально завораживает аудиторию стихами многих и популярных, и малоизвестных пока авторов. Мне могут сказать, что поэтические вечера, где ведущий представляет чужие стихи, – вещь не такая уж редкая. Я с этим соглашусь, но сделаю оговорку: не в случае с Некрасовской! Здесь мы имеем дело с нетривиальным случаем, ибо поэтические вечера, организованные ею, всегда становятся удивительным сплавом стихотворений, музыки, устных эссе, картин великих мастеров... Раньше подобное было затруднительно, но современные технологии воспроизведения звука и изображения легко соединяют всё это в одно целое, которое, по сути, является уже не просто декламацией в музыкальном сопровождении, но неким новым видом искусства – назовём его, допустим, музыкально-поэтическим театром и поговорим о подобных явлениях подробнее.

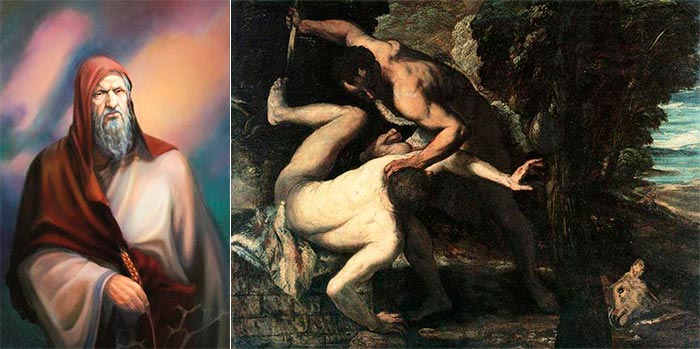

В современных искусствах тенденция к объединению – назовём это явление синтетичностью – приобретает, по моему убеждению, абсолютно главенствующий характер. Бардовская песня как союз слова и мелодии, рэп как сочетание речитатива и ритмических движений, художественные инсталляции как единство условности и реальности, активно реализуемый сегодня проект «Кинопоэзия» Анатолия Белого, театральные постановки, где изобразительная условность сценографии соединена с нарушениями временных констант, и где Гамлет работает менеджером в интерьере современного офиса, – это ли не зримые примеры выхода привычных жанров за изначально положенные им пределы? В аспекте сказанного мне представляется, что Некрасовская (возможно, и неосознанно) уловила эту тенденцию к синтетичности – причём, не только в организации литературных вечеров, но и в собственном поэтическом творчестве, хотя и в несколько ином качестве. В немалом по объёму корпусе написанного ею едва ли не важнейшее место по значимости и количеству занимают стихи, где возникают мотивы и герои великих текстов двух авраамических религий – иудейской и христианской, а также образы классической живописи и музыки, упоминания о творениях зодчества и градостроительства. И тогда возникает вопрос: имеет ли право на существование искусство, рождённое искусством? Синтез своего и чужого творчества – рождает ли он поэзию?

В поисках ответа я хочу напомнить, что подобные феномены в истории вовсе не новы. Например, был в поэзии ХХ века большой мастер, поэт милостью божьей, Павел Антокольский, очень многие стихи которого были посвящены чужим литературным героям: Гамлету, Дон-Кихоту, грозному каменному Командору, Медному Всаднику... А ещё любил Антокольский обращаться и непосредственно к образам великих поэтов, музыкантов, зодчих и скульпторов. Иначе говоря, почвой его поэзии была сама история искусства. Уже созданные кем-то произведения как бы пересоздавались Антокольским, перетолковывались и переосмыслялись. Критика, давно знакомая с подобными явлениями, дала им трудное и умное название – «реминисцентное искусство» (от лат. reminiscentia, воспоминание) – и на этом успокоилась. Неявным образом такое искусство многими исследователями оценивалось как второсортное, а некоторые открыто отрицали его. Так А. Твардовский, будучи редактором «Нового мира», категорически отказывался печатать «стихи о стихах», считая их заведомо вторичными и нежизненными. Но читателю до капризов редактора дела не было, и он любил стихи Антокольского, Пастернака, Левитанского и Окуджавы, с удовольствием улавливая в них отголоски мотивов Шекспира, Сервантеса, Мольера, Пушкина. Иначе говоря, на практике с реминисцентной литературой всё обстоит очень просто – и очень сложно при попытке осмыслить её как явление искусства.

В поисках ответа я хочу напомнить, что подобные феномены в истории вовсе не новы. Например, был в поэзии ХХ века большой мастер, поэт милостью божьей, Павел Антокольский, очень многие стихи которого были посвящены чужим литературным героям: Гамлету, Дон-Кихоту, грозному каменному Командору, Медному Всаднику... А ещё любил Антокольский обращаться и непосредственно к образам великих поэтов, музыкантов, зодчих и скульпторов. Иначе говоря, почвой его поэзии была сама история искусства. Уже созданные кем-то произведения как бы пересоздавались Антокольским, перетолковывались и переосмыслялись. Критика, давно знакомая с подобными явлениями, дала им трудное и умное название – «реминисцентное искусство» (от лат. reminiscentia, воспоминание) – и на этом успокоилась. Неявным образом такое искусство многими исследователями оценивалось как второсортное, а некоторые открыто отрицали его. Так А. Твардовский, будучи редактором «Нового мира», категорически отказывался печатать «стихи о стихах», считая их заведомо вторичными и нежизненными. Но читателю до капризов редактора дела не было, и он любил стихи Антокольского, Пастернака, Левитанского и Окуджавы, с удовольствием улавливая в них отголоски мотивов Шекспира, Сервантеса, Мольера, Пушкина. Иначе говоря, на практике с реминисцентной литературой всё обстоит очень просто – и очень сложно при попытке осмыслить её как явление искусства.

Так или иначе, со стихами сталкиваются все, а большинство нет-нет да и попробует сочинить пару строф про весеннее утро или на бабушкины именины! Ну рифма, ну ритм, ну всякие сравнения или – как их там? – метафоры! Сложность-то в чём? Но теоретики искусства знают, как всё сложно в поэтическом произведении, представляющем собой единство двух миров: мира окружающей нас реальности и внутреннего мира автора, мира духовного и нравственного. Эти миры очень прихотливо и непредсказуемо взаимодействуют, иногда соглашаясь друг с другом, а иногда конфликтуя и отталкиваясь. И вот теперь мне хочется заметить, что представления большинства читателей о том, что называется «окружающей нас реальностью», грешат излишним материализмом. Они не считают ауру искусства частью этого мира. Но на самом деле, эта аура, изначально обволакивающая нас и воздействующая на наше сознание, активно влияет на все явления реальности. Можно утверждать, что окружающий мир природы, людей и отношений между ними уже давно обогащён новым вектором – вектором духовной деятельности человечества, и вектор этот с течением времени ощущается как всё более значимый. Сегодня невозможно не замечать планетарных последствий материальной деятельности человечества. Но точно также мы не можем отрицать влияние духовной атмосферы на нашу реальность и, в том числе на наше творчество.

Я думаю, именно поэтому, не считаясь со всякими табу и клеймами, реминисцентное искусство переживает ныне, не побоюсь громких слов, мощный взлёт. Например, по мотивам многих великих или просто значимых литературных произведений – от «Унесённых ветром» и «Поющих в терновнике» до «Мастера и Маргариты», романов братьев Стругацких и многотомной саги о Гарри Поттере – написаны десятки других и весьма заметных произведений, в которых «чужие» герои обживаются в новых для них условиях и ведут себя иногда в согласии с представлениями «отцов-основателей», а иногда и вопреки им. Так Борис Акунин перетолковывает пьесы Чехова, а украинские фантасты Дмитрий Громов и Олег Ладыженский, всемирно известные под псевдонимом Генри Лайон Олди, по-новому осмысляют древнегреческие мифы, индийский эпос «Махабхарата» и «Рамаяна» и евангельские притчи. И вряд ли найдётся сегодня кто-то, кто рискнул бы порицать Г. Горина на том основании, что он-де в своих пьесах незаконно эксплуатирует мотивы свифтовских «Путешествий Гулливера» или «Легенды о Тиле» Ш. де Костера! Поклонников у названых мною авторов и великого количества не названных – легион! – и это даёт право реминисцентному искусству считаться абсолютно полноценным и занять в сознании читателей славное и достойное место. И вот наконец теперь, завершив свои попытки теоретически осмыслить и оправдать право поэта на синтетичность жанров и на переосмысление созданного до него, я могу перейти к той книге, которую вы держите в руках, и спросить, что перед нами: книга стихов или художественный альбом с комментариями автора-составителя? Кто вы, владелец этой книги, – читатель или зритель? И в каком качестве здесь выступаю я: как литературный критик или как автор предисловия к тематическому художественному альбому? Думаю, ответ ясен: не или-или, а и то, и другое, сплавленное в единое целое.

Я думаю, именно поэтому, не считаясь со всякими табу и клеймами, реминисцентное искусство переживает ныне, не побоюсь громких слов, мощный взлёт. Например, по мотивам многих великих или просто значимых литературных произведений – от «Унесённых ветром» и «Поющих в терновнике» до «Мастера и Маргариты», романов братьев Стругацких и многотомной саги о Гарри Поттере – написаны десятки других и весьма заметных произведений, в которых «чужие» герои обживаются в новых для них условиях и ведут себя иногда в согласии с представлениями «отцов-основателей», а иногда и вопреки им. Так Борис Акунин перетолковывает пьесы Чехова, а украинские фантасты Дмитрий Громов и Олег Ладыженский, всемирно известные под псевдонимом Генри Лайон Олди, по-новому осмысляют древнегреческие мифы, индийский эпос «Махабхарата» и «Рамаяна» и евангельские притчи. И вряд ли найдётся сегодня кто-то, кто рискнул бы порицать Г. Горина на том основании, что он-де в своих пьесах незаконно эксплуатирует мотивы свифтовских «Путешествий Гулливера» или «Легенды о Тиле» Ш. де Костера! Поклонников у названых мною авторов и великого количества не названных – легион! – и это даёт право реминисцентному искусству считаться абсолютно полноценным и занять в сознании читателей славное и достойное место. И вот наконец теперь, завершив свои попытки теоретически осмыслить и оправдать право поэта на синтетичность жанров и на переосмысление созданного до него, я могу перейти к той книге, которую вы держите в руках, и спросить, что перед нами: книга стихов или художественный альбом с комментариями автора-составителя? Кто вы, владелец этой книги, – читатель или зритель? И в каком качестве здесь выступаю я: как литературный критик или как автор предисловия к тематическому художественному альбому? Думаю, ответ ясен: не или-или, а и то, и другое, сплавленное в единое целое.

Людмила Некрасовская шла к своей книге долго. Не менее четверти века назад в её стихи вошли мотивы Библии и Евангелия. Я помню, как меня потрясли строки:

Вот и день отгорел. Видишь, Боже, измученный Ной

В утомлённом ковчеге упавшие звёзды качает.

И слезится душа. И над чёрной постылой волной

Ной остался один, кто молитвой тебе докучает...

В этих стихах мне почудилось такое безысходное и усталое терпение, такая из последних сил дышащая надежда, что я почувствовал, как подступают слёзы. И уже потом я попытался понять, кто в моих слезах был виновен больше: поэт, уложивший в мерный ритм человеческую муку, чёрную волну и последнюю молитву усталой души? – или вдруг вспомненная история о великом гневе Бога, наславшего потоп на грешное человечество, история, которую я читал ещё в детстве и которая уже тогда меня испугала? В этих стихах они не существовали друг без друга – стихи и легенда о потопе, в котором выжила одна-единственная семья, до поры не знавшая, умрёт ли она среди волн или всё-таки найдёт берег... И для меня, уже тогда немолодого человека, в тексте Некрасовской нашлись тонкие и вещные детали, каких я не смог увидеть раньше в библейской лаконичности. Потом, когда мы оказались на одном поэтическом сайте, я читал только что написанные стихи Людмилы в их первозданном виде, и этот вид порою менялся на моих глазах, редактировался, обсуждался другими авторами. Там зажигались и пылали картины любви Адама и Евы, начинались вещие дороги Моисея, длились муки и странствия Иосифа, совершалось маленькое, но неискупимое предательство Давида... И всё было убедительно до жути, до живых слёз, пота и крови. Стихи Некрасовской поражали меня совершенно особенным талантом, о котором я уже писал: талантом «чужую душу принимать в свою». Как – мне хочется написать это слово большими буквами! – как она, женщина моего века, смогла вжиться в чужие и страшно далёкие от неё во времени и пространстве судьбы, любови и предательства? Как ей стали понятны страдания давно ушедших рабов и царей? Для примера приведу стихи-монолог царя Саула. Вряд ли в мировых эпосах есть история более правдивая и противоречивая, чем возвышение Давида, пришедшего к власти вопреки воле возвысившего и ненавидящего его властителя. Достойный ненавидит ещё более достойного – вот где заложена подлинная трагедия:

Я юношу всем сердцем полюбил

За песенность души, за нрав и лик.

Но видеть в нём соперника – нет сил,

Ведь там, где я отвержен, он – велик!

Он мной и ненавидим, и любим,

Он дорог тем же, чем и виноват.

Тропа побед, проложенная им,

Мне кажется моей дорогой в ад...

Начиная это предисловие, я пообещал себе свести к минимуму количество цитат, ибо, раз начав, хочется приводить их ещё, и ещё, и снова находить то, что грех не произнести как образец совершенства формы и сути. Позволю себе лишь сказать, что завидую тем, кто впервые окажется в волнах этих разнообразных событий, страстных и напряжённых монологов, страстей, обращённых к Богу или любимому. Это большая поэзия. Это настоящая поэзия. Но у неё, помимо родины-души, где она родилась, есть ещё и историческая родина – Библия. И обе эти родины важны, и обе не должны забываться.

А потом оказалось, что многие свои стихи на библейские темы Людмила Некрасовская написала на волне вдохновения от художественных полотен Рафаэля, Микеланджело, Рубенса, Веласкеса, Мурильо и многих других – великих или не очень – живописцев. И убийство Авеля после её стихов навсегда оделось для меня в чёрно-серые тени Доре, а страсть Иакова к Рахили увиделась сквозь оранжево-пустынную дымку до того не знакомого мне Абеля Пана. Теперь эти и многие другие стихи для меня существуют вместе, не разделяя своей библейской прародины, музыки поэтического слова и тех красок, в которые одела их рука живописца.

А потом оказалось, что многие свои стихи на библейские темы Людмила Некрасовская написала на волне вдохновения от художественных полотен Рафаэля, Микеланджело, Рубенса, Веласкеса, Мурильо и многих других – великих или не очень – живописцев. И убийство Авеля после её стихов навсегда оделось для меня в чёрно-серые тени Доре, а страсть Иакова к Рахили увиделась сквозь оранжево-пустынную дымку до того не знакомого мне Абеля Пана. Теперь эти и многие другие стихи для меня существуют вместе, не разделяя своей библейской прародины, музыки поэтического слова и тех красок, в которые одела их рука живописца.

Многие, но не все... Степень эмоционального тождества между поэтическими текстами Людмилы Некрасовской и полотнами живописцев далеко не всегда одинакова – где-то она больше, где-то меньше. И тогда я задался сложной для неспециалиста в истории живописи задачей: определить причину этой разницы. Выражаясь проще, понять, какие картины в большей степени соответствуют стихам Людмилы. Удивительно, но мне, кажется, удалось это сделать! Ответ, если я не ошибся, крылся в триаде характеристик: строгость, ясность, простота. Именно эти качества присущи классике живописи от Возрождения до 19 века. Но ведь и поэтика Некрасовской подчиняется этим же принципам: строгость в выборе размера и изобразительных средств, стремление к максимальной ясности выражения мысли и простота как принцип построения текста в целом. Конечно, сказанное нуждается в подтверждении, которое проще всего найти в картинах всем известных классиков. Но я выбрал полотно живописца, чьё имя менее известно: Аннибале Каррачи. Он жил в конце 16 – начале 17 века, сознательно подражал Корреджо, Веронезе, Рафаэлю, рано умер... На полотне «Пленённый Самсон» фигура могучего мужчины, изображённая во всех подробностях, но с головой почти не видимой в скрывающей её тени. Далила, остригшая во сне Самсона, тем самым лишила богатыря силы, а филистимляне смогли ослепить его и посадить в каменный мешок. Но каким-то образом художник передаёт нам ощущение, что Самсон не сломлен, что сила живёт не только в его мышцах, но и в его духе... А теперь я хочу привести финал стихотворения Некрасовской, размещённого под картиной Каррачи:

Мне понятно теперь, что судьба объяснить захотела.

Но возможно ль прожить безошибочно и не спеша?

Ведь глаза нам даны для того, чтобы видело тело.

А вот зрячие мы, лишь когда прозревает душа.

Всё в этих стихах строго, просто и ясно. Всё направлено на выражение главного смысла и главного чувства: мужание духа вопреки страданиям тела. Эти стихи – не подпись под картиной, не комментарий к ней. Они – иная ипостась её сути... И именно в таком единстве разных начал я вижу принцип построения книги Некрасовской.

Во всех серьёзных исследованиях отмечается, что на ранних стадиях развития человечества искусство было почти исключительно синтетическим (уточню, что специалисты предпочитают иной термин: синкретизм, то есть нерасчленённость, единство разнородных образов). Пляска шамана не отделялась от звуков и ритма его бубна, от смысла его мимики и заклинаний, от времени суток и положения солнца. Таким же образом в африканских племенах одну обрядовую песню можно было исполнять только под определённый танец и в строго определённой маске или раскраске лица, а другую – в совершенно иных одеждах и ритмах. Но ведь похожим образом поэзия в книге Людмилы Некрасовской обогащается духовностью архетипов священной литературы и видеорядом живописных образов. И если верно то, о чём я говорил ранее, то перед нами пример тяготения современного искусства к обогащению своего содержания через всё более активное взаимодействие и даже полное слияния жанров. И не значит ли это, что человечество, завершив виток духовного развития, возвращается к истокам своего творчества – но уже на каком-то новом уровне?

Во всех серьёзных исследованиях отмечается, что на ранних стадиях развития человечества искусство было почти исключительно синтетическим (уточню, что специалисты предпочитают иной термин: синкретизм, то есть нерасчленённость, единство разнородных образов). Пляска шамана не отделялась от звуков и ритма его бубна, от смысла его мимики и заклинаний, от времени суток и положения солнца. Таким же образом в африканских племенах одну обрядовую песню можно было исполнять только под определённый танец и в строго определённой маске или раскраске лица, а другую – в совершенно иных одеждах и ритмах. Но ведь похожим образом поэзия в книге Людмилы Некрасовской обогащается духовностью архетипов священной литературы и видеорядом живописных образов. И если верно то, о чём я говорил ранее, то перед нами пример тяготения современного искусства к обогащению своего содержания через всё более активное взаимодействие и даже полное слияния жанров. И не значит ли это, что человечество, завершив виток духовного развития, возвращается к истокам своего творчества – но уже на каком-то новом уровне?

Я понимаю, что такой вопрос легче задать, чем доказательно на него ответить. Но ведь помимо логики существует ещё и вера в высшее предназначение искусства, вера в то, что через творчество мы приобщаемся к возвышенным и благородным чувствам. И, может быть, права Некрасовская, и каждый из нас в конце концов придёт к миру с собой и другими:

Чтоб в душе поместились

Надежды и веры ларцы.

Чтоб тобою гордились

Земной и Небесный отцы!

Спасибо ей за эту надежду. И хорошего вам чтения!

поэт, член СП Израиля

Иерусалим