№ 33 (201) от 21 ноября 2011 года

Я завещаю правнукам записки

В середине 60-х в газете «Московский комсомолец», где началась моя журналистская деятельность, на моих глазах и при моём участии появилась особая еженедельная страница, адресованная специально подросткам. Именовалась – «Сверстник». Она возникла вслед за таким же «Алым парусом» в центральной «Комсомолке» – буквально полгода спустя. Но наша страница кое-чем отличалась. В ней был обязательный «писательский кусок». То есть какой-нибудь известный литератор обращался с нестандартным и эмоциональным «словом» непосредственно к подростковому читателю. «Сверстник» выходил по четвергам. Его делал наш отдел учащейся молодёжи, где средний возраст сотрудников едва достигал двадцати двух лет, и между собой мы называли эту полосу «Скверник».

Однажды, когда в очередной раз творить страницу выпало мне, я в поисках автора «писательского куска» обратилась к однокашнице по филфаку МГУ Ане Масс. Её папа был известным сатириком, они жили в подмосковном писательском посёлке, и у неё была куча знакомых литераторов. Аня охотно откликнулась и быстренько организовала встречу с поэтом Павлом Антокольским, соседом по даче.

Утром договоренного дня я приехала в писательский посёлок на реке Пахра и нажала белую кнопку звонка на калитке старого дачного забора. Вскоре увидела немолодую женщину, идущую открыть калитку. Почему-то женщина кричала мне хриплым и зычным мужским голосом: «Кто там? Корреспондентка? А?» Женщина отпёрла калитку и произнесла абсолютно нормально и даже певуче: «Входите!» Откуда-то сверху опять послышался трубный хриплый мужской глас – я подняла голову и увидела в окне мансарды знакомое по портретам лицо Антокольского.

Внутри дома то ли из столовой, то ли из гостиной узкая деревянная лестница вела наверх. Я взошла по ней и попала в рабочий кабинет с огромным столом, заваленным книгами, бумагами, курительными трубками, и со множеством настенных полок, плотно заставленных разнокалиберными томами и диковинными скульптурами, сотворёнными из древесных коряг. Обладатель хриплого и громкого голоса в этом небольшом и тесном пространстве казался крошечным и напоминал тёмную абрикосовую косточку.

Думаю, моё впечатление от встречи и от разговора с поэтом уже выразил Лев Озеров1. Причём гораздо лучше меня. Он вспоминал о Павле Антокольском так: «Природный дар красноречия. Развитый общением, трибуной, частым чтением стихов. Собеседованиями на темы поэзии и театра. Ещё более – самим театром. Голос громкий, жест, за которым неизменно – оратор римский говорил. Желание быть выше своего роста выбрасывало руку вперёд, вернее, кулак ввысь, как можно выше. В нём жили Барбье2 и Гюго3. Ещё глубже в историю – Вийон4, якобинец5, санкюлот6. Не знаю, обучался ли он искусству риторики, но владел он этим исчезающим искусством красноречия с завидным умением. В нём было развито импровизаторское начало. Идёт к трибуне, сияя карими пронзительными глазами, под которыми всегда были тёмно-фиолетовые круги бессонницы и усталости, устраняемой изрядными порциями кофе или водки. Он часто загорался. По поводу и без повода. Он редко не был возбуждён. В состоянии покоя и благодушия его застать было невозможно. Порой это напоминало театр. Чаще всего театр. Он играл принцессу Турандот своей жизни...»

Я приезжала к нему на Пахру несколько раз. Была тиха, как мышь. Прихлёбывала чай из громадной чашки. И слушала, слушала. А потом прибегала к Ане на соседнюю дачу и рассказывала...

Я приезжала к нему на Пахру несколько раз. Была тиха, как мышь. Прихлёбывала чай из громадной чашки. И слушала, слушала. А потом прибегала к Ане на соседнюю дачу и рассказывала...

Я знала, что Антокольский принадлежал к тем немногим писателям, кто ухитрялся творить хорошо и в плохое время. Многие из знавших его, и Аня Масс в том числе, говорили: он старался соблюдать человеческую этику, насколько это было возможно. На предложение подписать какую-то дурно пахнущую бумагу он мог себе позволить крикнуть в телефонную трубку: «Антокольский умер!»

Сталинское время не забрызгало его своей душегубной грязью. Он написал потом про лютого усача:

Мы все, лауреаты премий,

Вручённых в честь его,

Спокойно шедшие сквозь время,

Которое мертво;

Мы все, его однополчане,

Молчавшие, когда

Росла из нашего молчанья

Народная беда;

Таившиеся друг от друга,

Не спавшие ночей,

Когда из нашего же круга

Он делал палачей...

Павел Григорьевич Антокольский являл собою в то мрачное и тягостное время некое праздничное чудо. Он жил взахлёб. Его удостоила особого внимания и дружбы Марина Цветаева. В голодном 1919-м году «Павлику Антокольскому», актёру-вахтанговцу и стихотворцу, она подарила немецкий чугунный перстень – чугунные розы на внутреннем золотом ободе. А к перстню – Маринины стихи:

«Дарю тебе железное кольцо:

Бессонницу – восторг – и безнадежность.

Чтоб не глядел ты девушкам в лицо,

Чтоб позабыл ты даже слово – нежность.

Чтоб голову свою в шальных кудрях

Как пенный кубок возносил в пространство,

Чтоб обратило в угль – и в пепл – и в прах

Тебя – сиё железное убранство.

Когда ж к твоим пророческим кудрям

Сама Любовь приникнет красным углем,

Тогда молчи и прижимай к губам

Железное кольцо на пальце смуглом.

Вот талисман тебе от красных губ,

Вот первое звено в твоей кольчуге –

Чтоб в буре дней стоял один – как дуб,

Один – как Бог в своем железном круге.

Железный перстень – знак родства. Вручая его Антокольскому, Цветаева признала в нём собрата по поэзии.

А он, в свою очередь, сперва ввёл в литературу младших современников – Константина Симонова, Маргариту Алигер, Евгения Долматовского, потом поэтов-фронтовиков – Михаила Луконина, Семёна Гудзенко, Александра Межирова. И, наконец, стал учителем для Беллы Ахмадулиной и Евгения Евтушенко.

Павел Григорьевич Антокольский не дожил три месяца до 83 лет.

Он был поэтом от Бога. Но в наше суетное время его забыли. Не переиздают. Не читают с эстрады, как бывало. А между тем Павел Антокольский, стремительный и чуть богемный, любивший бабочку вместо галстука и трубку вместо сигареты, свои записки, над которыми работал почти до самого конца, завещал правнукам. Только прочтут ли?

Татьяна Торлина

Июль, 2011 год

Сидней

Авторский вариант статьи – специально для «45-й параллели».

Первоисточник – альманах «Австралийская мозаика» (№ 23, 2011)

Художник этот в давние года…

1. Квартира № 38

1. Квартира № 38

Наш московский пятиэтажный дом на Большом Лёвшинском, дом артистов театра имени Вахтангова, был построен в 1928 году. В четвёртом подъезде, в квартире № 38, получила комнату незамужняя артистка Зоя Бажанова, вторую комнату заняла, тоже незамужняя, Вера Головина, третью – неженатый молодой артист Владимир Балихин. На кухне поселилась их общая домработница Варя, деревенская девушка из-под Рязани.

Балихин вскоре привёл в свою комнату жену, очаровательную балерину. Вера Головина вышла замуж и перебралась к мужу, театральному художнику-декоратору, во второй подъезд нашего же дома. Её освободившуюся комнату получил Зоин возлюбленный, Павел Григорьевич Антокольский, или, как звали его все, кто его близко знал – Павлик. Он начинал как артист и режиссёр вахтанговской студии, но к тому времени, как поселился в доме 8а на Большом Лёвшинском, был уже известным поэтом. Ради Зои он оставил жену и двоих детей, сохранив с ними близкие отношения. Всю жизнь помогал первой семье, в чём его всегда поддерживала и поощряла Зоя, у которой своих детей не было.

Квартира номер 38 была пристанищем для многих друзей. Во время войны к Павлику и Зое приезжали с фронта поэты Евгений Долматовский, Михаил Матусовский, Николай Тихонов, Маргарита Алигер. Останавливался и подолгу жил у них Александр Фадеев. Для всех находились тарелка супа, кусок хлеба, кружка кофе, матрас, раскладушка. Молодых поэтов Павлик любил «открывать», помогал с выходом первой книжки, рекомендовал в Союз писателей. Он был «крестным отцом» Александра Межирова, Михаила Луконина, Семёна Гудзенко, Евгения Винокурова.

В квартиру № 38, зная доброту и безотказность Павлика и Зои, приходили иногда малознакомые люди, просто нуждающиеся в деньгах. Некоторые даже стеснялись войти, стояли на лестничной площадке. Им деньги передавались через Варю. Но не отказывали никому.

В квартиру № 38, зная доброту и безотказность Павлика и Зои, приходили иногда малознакомые люди, просто нуждающиеся в деньгах. Некоторые даже стеснялись войти, стояли на лестничной площадке. Им деньги передавались через Варю. Но не отказывали никому.

В годы ссылки моего отца, Антокольский был одним из тех, кто активно содействовал переводу его из Сибири в Горький, а в годы войны они некоторое время вместе руководили фронтовой театральной бригадой. Они всю жизнь были большими друзьями. Отцу нравились стихи Павлика, тяжеловатые, звонкие, как металл. Он любил декламировать «Иеронима Босха»:

Я завещаю правнукам записки,

Где высказана будет без опаски

Вся правда об Иерониме Босхе.

Художник этот в давние года

Не бедствовал, был весел, благодушен,

Хотя и знал, что может быть повешен

На площади, перед любой из башен,

В знак приближенья Страшного суда…

Очаровательная балерина, недолго побыв женой Балихина, упорхнула, оставив ему свою дочку Наташу, которую Владимир Васильевич обожал, как родную, так же, как и Наташа – своего «Вавочку».

Наташин «Вавочка», образованный, интеллигентный, очень тихий человек, прекрасный артист, ещё до войны замечательно сыграл Карандышева в фильме «Бесприданница», а в театре был на второстепенных ролях, может быть, из-за скромности характера. Кипящая, дружелюбная энергия Павлика и тихая деликатность Балихина не мешали им быть в большой дружбе, а Наташа в этой квартире была, вроде как, общим любимым ребёнком.

Наташа была нашей дворовой подружкой, и мы часто к ней забегали. Нас встречал весёлым лаем и прыжками любимец семьи – чёрный пудель Дымка. Домработница Варя, из робкой деревенской прислуги превратившаяся в строгую домоправительницу и чуть ли не главного члена семьи, кричала на нас грозно, но не сердито: «Галоши разувайтя! По колидору не топайтя! Не в трактир пришли!» Из кухни тянуло махоркой, и раздавался хриплый кашель Варвариного возлюбленного, шофёра Сидорова. Слышно было, как Зоя Константиновна разговаривает по телефону, а Павел Григорьевич с кем-то горячо спорит в своём кабинете, или казалось, что спорит, а на самом деле это у него была такая энергичная манера беседовать. Нас ничуть не смущало, что мы своим приходом нарушаем покой известного поэта. Тем более, что Павел Григорьевич вёл себя с нами не как известный поэт, а именно как «Павлик» – выходил из кабинета, шумно приветствовал, с любопытством расспрашивал о школьных делах.

К существованию в Вариной жизни шофёра Сидорова в квартире относились с пониманием. Когда Сидоров, стуча сапогами, распространяя запах махорки и бензина, проходил в сопровождении Вари по коридору на кухню, где уже была расстелена широкая постель, и Варя плотно закрывала дверь, квартира уважительно затихала. Все затаивались в своих комнатах, а если и ходили по коридору, то на цыпочках. И позволяли себе вновь расслабиться только с того момента, как дверь кухни распахивалась, как театральный занавес, и открывался вид на сидящего за столом, слегка взопревшего Сидорова, неторопливо пьющего с блюдца чай.

В деревне под Рязанью у Вари остались тётка и безмужняя сестра Акулина, у которой чуть ли не каждый год рождались дети от случайных сожителей. Варя осуждала свою «Кулину» за развратное поведение и ругательски ругала её в письмах. Поскольку сама она была неграмотна, то письма под её диктовку писала Наташа, выводя старательным школьным почерком слова и выражения, которые потом под большим секретом сообщала нам во дворе. Так что, благодаря Варе, мы довольно рано освоили русский мат, что, как мне кажется, не нанесло нам особого вреда в дальнейшей жизни.

Хотя Варя и осуждала непутёвую Акулину, однако, каждый месяц отправляла ей и тётке в деревню продуктовые посылки, тратя на них свою зарплату. Время от времени её деревенские родственники приезжали к ней, и им расстилались на полу матрасы. Уезжали они, гружённые продуктами и ношеной одеждой из гардероба Зои, Павлика и их знакомых…

После войны, когда началась государственная антисемитская кампания, Антокольский оказался в числе тех, кого причислили к «безродным космополитам». Газеты, ещё недавно с восторгом писавшие о его удостоенной Сталинской премии трагической поэме «Сын», теперь глумились над его стихами. Его перестали печатать, уволили из Литературного института, где он преподавал. О нём писали, что его стихи и поэмы проникнуты эстетством, упадничеством и пессимистическими настроениями, далёкими от борьбы и жизни советского народа. Самым же серьёзным обвинением в этом наборе литературных пороков было то, что стихи его «обращены к западно-европейской тематике». Прямое указание на то, что автор поэмы «Франсуа Вийон», стихов об Иерониме Босхе, о французской революции и знаменитого «Санкюлота» –

Мать моя колдунья или шлюха,

А отец какой-то старый граф,

До его сиятельного слуха

Не дошло, как юбку разодрав

На пелёнки, две осенних ночи

Выла мать, родив меня во рву.

Даже дождь был мало озабочен

И плевал на то, что я живу –

автор этот – презренный антипатриот, и ему не место в нашем обществе.

автор этот – презренный антипатриот, и ему не место в нашем обществе.

Но даже и в то опасное и позорное время квартира № 38 оставалась местом, куда приходили артисты и поэты, звучали стихи, музыка, споры и – вопреки всему – смех.

Мы, дети, мало что понимали в происходящем, родители при нас о таких вещах не говорили. Знали, что Павлик – замечательный поэт, что его поэма «Сын», за которую он получил Сталинскую премию – это про его сына Володю, убитого на войне. Поэму мы читали. Ничего эстетского, то есть, по нашим представлениям, неясного, в ней не было. Наоборот, всё было понятно и близко:

...Вова! Ты рукой не в силах двинуть,

Слёз не в силах с личика смахнуть,

Голову не в силах запрокинуть,

Глубже всеми лёгкими вздохнуть.

Почему в глазах твоих навеки

Только синий, синий, синий цвет?

Или сквозь обугленные веки

Не пробьётся никакой рассвет?..

Нас ещё и потому так трогала эта поэма, что мы хорошо помнили Вову Антокольского. До войны он часто приходил к отцу. Играл во дворе в волейбол со старшими ребятами – с Вадиком Руслановым, Жекой Симоновым, моим братом Витей. Говорили, что у него большие способности к математике, что он прекрасно рисует и играет на рояле. Ещё говорили, что он влюблён в Катю Синельникову из второго подъезда.

Его фотография – красивого юноши с серьёзными глазами – висела в квартире Синельниковых в застеклённой рамке…

В пятьдесят первом году в писательском доме в Камергерском переулке (тогда – «Проезд МХАТа») освободилась небольшая отдельная квартира Веры Инбер (она переехала в писательский дом на Лаврушенском), и её квартиру Союз писателей предложил Антокольскому. Причиной того, что опальному поэту разрешили поменять коммунальную на отдельную, послужило, возможно, то, что в Москву из Франции приехали «друзья Советского Союза» Луи Арагон и Эльза Триоле. И, чтобы усыпить их недовольство – а они знали о нападках на поэта, хорошо известного во Франции, Союз писателей решил показать своё благородство. В ответ Антокольский предложил свой вариант: они с Зоей остаются в вахтанговском доме, а в Камергерский переедут Балихин с Наташей. Руководство почесало в затылке и согласилось. Так, к обоюдной выгоде, две семьи получили по отдельной квартире.

2. Дачное соседство

С середины пятидесятых мы с Антокольскими стали жить в одном дачном посёлке, забор в забор, и дружба между нашими семьями стала теснее – не только в переносном, но и в буквальном смысле. Хилый забор между нами через какое-то время сгнил и повалился, и мы нарочно не стали его восстанавливать, жили, словно на одном общем участке. Приезжала дочка Павлика, Кипса, с мужем, поэтом Леоном Тоомом и детьми – подростком Андреем и маленькой Катей.

С середины пятидесятых мы с Антокольскими стали жить в одном дачном посёлке, забор в забор, и дружба между нашими семьями стала теснее – не только в переносном, но и в буквальном смысле. Хилый забор между нами через какое-то время сгнил и повалился, и мы нарочно не стали его восстанавливать, жили, словно на одном общем участке. Приезжала дочка Павлика, Кипса, с мужем, поэтом Леоном Тоомом и детьми – подростком Андреем и маленькой Катей.

Приезжали Зоины и мамины подруги актрисы – «Маша» Синельникова, «Вавочка» Вагрина. Общались то на нашей половине, то на половине Антокольских. У них обедали, у нас пили чай. Или – наоборот. С Кипсой мы подружились, хотя она была старше меня лет на пятнадцать. На самом деле её звали Наташа, Наталия Павловна, а Кипса – было её детское прозвище, но оно очень к ней подходило: она была толстая, пышная, веселая, непосредственная, по-девчоночьи озорная.

Несколько лет спустя в семье появилось новое действующее лицо – Милочка. На ней женился и привёл в дом внук Павлика, Андрей Тоом, которому тогда едва исполнилось двадцать лет, а ей – едва восемнадцать. Миниатюрная, хорошенькая – глаз не оторвать – она замечательно вписалась в многочисленную, шумную, дружелюбную, хлебосольную семью Антокольских, стала в ней любимым балуемым ребёнком, даже когда родила своего – Дениса. Она, в сущности, и была ребёнком: школьный аттестат зрелости и полная неопределённость дальнейшего. Андрей тогда учился в Университете и был подающим большие надежды математиком.

На семейном совете решено было Милу «определить». Эту задачу взял на себя Павел Григорьевич. Он решил показать Милу режиссёру Рубену Николаевичу Симонову. Предполагалось, что тот, в знак старой дружбы, посодействует, чтобы Милу приняли в театральное училище имени Щукина.

В тот день, когда Антокольский вёз Милу с дачи в Москву «определяться», с ними в машине ехали поэт Семён Кирсанов, сосед по поселку, и я.

В тот день, когда Антокольский вёз Милу с дачи в Москву «определяться», с ними в машине ехали поэт Семён Кирсанов, сосед по поселку, и я.

– Знаешь, кто это? – спросил у Кирсанова Антокольский, обернувшись с переднего сидения и кивая на Милу. – Это жена моего внука Андрея.

Кирсанов критически оглядел сжавшуюся в комочек Милу, похожую на испуганную птичку, и недоверчиво произнёс:

– Иди ты!

Однако Рубен Николаевич Симонов, прослушав Милу, сказал, что не только в знак дружбы, но и с искренней охотой и уверенностью рекомендует её ректору училища, Борису Захаве, и уверен, что тот её возьмёт.

Так и вышло. Мила окончила театральное училище, и её взяли в Театр Юного Зрителя. Там она прошла путь от первых, бессловесных, ролей до роли Наташи Ростовой и королевы из спектакля «Рюи Блаз». Играла всегда удивительно искренно. Юные зрители принимали её за свою сверстницу. Она могла бы ещё много играть, но когда в 1986 году главным режиссёром ТЮЗА стала Генриетта Яновская и театр полностью изменил профиль и репертуар, Миле Тоом не нашлось там места. От ТЮЗа, то есть Театра юного зрителя, осталось одно название, он стал театром для взрослых. Мила оказалась отодвинутой на задний план. Помучившись, она ушла из театра.

Милочка осталась другом семьи Антокольских, даже когда рассталась с Андреем и стала женой талантливого театрального художника Алика Саядянца. Она и Алика подружила с семьёй, и с Андреем много лет сохраняла дружеские отношения. Она умела отвечать добром на сделанное ей добро. Никогда ни о ком плохо не говорила. Это была её жизненная позиция.

Когда Кипса умирала в больнице от диабетической комы, не новая невестка, а Мила находилась рядом, делала всю чёрную работу – приподнимала, поворачивала, обрабатывала бессильное тело, перестилала простыни. (Больница была та ещё – грязь, тараканы, одна нянька на отделение. Кипса лежала в коридоре).

Мы с Милой не были «подружками», но за многие годы жизни в одном посёлке (и даже на одном участке – Алик и Мила лет пять снимали у нас времянку) – не помню, чтобы пробежала между нами хоть тень недоброжелательства. Была обоюдная человеческая симпатия.

А вот дети – наш Максим и Денис Тоом-Антокольский – неразлучно дружили с самого детства. Дружат и теперь.

Милочка умерла от рака в 2006 году...

А тогда, в шестидесятых, достатком, уютом, ухоженностью веяло от дома Антокольских, от старинной мебели, редких гравюр, книг... Накрывался резной дубовый стол в гостиной, или располагались на просторной террасе, домработница Дуся (Варвара по-прежнему оставалась хозяйкой в московской квартире) расставляла угощения, приносила клубнику с огорода, ставился графинчик. Зоя Константиновна умела принять гостей.

Она до старости сохраняла угловатую, изящную фигурку девочки. У неё было обаятельно-клоунское большеротое лицо, прямые золотистые волосы крылом падали ей на щеку. Оставив службу в театре, она увлеклась садом, огородом, а в последнее десятилетие своей жизни – деревянной скульптурой. В переплетении корней, в сухом сучковатом обломке, её артистическая фантазия видела то голову мифической Горгоны, то сказочного лесного зверя.

Павлик позднее напишет:

Павлик позднее напишет:

Босиком, в истрёпанном платье,

В прелых листьях, в ненастной мгле

Ты отыскивала распятье

Или ведьму на помеле…

Появлялись в доме фигуры,

Как исчадья лесной весны.

Из древесной корявой шкуры

Ты выпрастывала их сны…

Она любила работать в саду перед домом. У неё были грубые, натруженные кисти рук, которые не вязались с миниатюрностью её облика, но придавали ему обаяние естественности. Ей помогал Владимир Михайлович, медлительный симпатичный старик, их бывший шофёр, а теперь «мужик в доме» и друг семьи. Он вооружался молотком и гвоздями и соединял части фигур в одно целое. Это у него называлось «вбивать в чертей гвозди». Когда гвозди в чертей были вбиты, созывались друзья – смотреть новое произведение искусства. Приходил Семён Кирсанов, сбитостью, энергичностью, малым ростом напоминавший внешне самого Павлика; приходил Нагибин со своей тогдашней женой Беллой Ахмадулиной, Матусовские с дочками.

– Павлик! Павличек! – звала Зоя.

И сверху, со второго этажа, стучали по ступенькам шаги, и Павел Григорьевич, лысый, с трубкой из-под щёточки седых усов, но вечный Павлик, вечный ребёнок, со своими сверкающими чёрными живыми глазами воцарялся за столом и перекрывал голоса гостей своим хрипловатым, напористым голосом. Казалось, что темперамент, кипучесть, стремительность пенятся в нём и перехлёстывают через край. Когда он, раскатывая голос на рокочущих звуках, читал:

Зелёный, и красный, и жёлтый, и синий,

Как будто возникший в глазах дикаря,

Корабль трехмачтовый в сырой парусине

Из памяти выкорчевал якоря.

За ним! За несбыточным! Но за семижды

Обещанным! Только вглядеться – и в путь!

Былая удача, меня осенишь ты

Когда бы там ни было, что там ни будь,

Пусть горе ударами медного гонга

Уже окровавило сердце моё,

Но дело художника – вечная гонка,

Чеканка и ковка, резьба и литьё –

он словно рвался ввысь, как детский летучий воздушный шар, и невольно хотелось смотреть куда-то вверх, хотя он был маленького роста. В его стихах нет тяжёлой приземлённости быта, даже трагизм в них повёрнут своей яркой, романтической стороной.

На стихи Антокольского нередко писались дружеские пародии, в том числе, и моим отцом. Павлик никогда не обижался. Его стихи со своим кипящим внутренним содержанием всегда оставались Поэзией Павла Антокольского.

3. Мария Синельникова рассказывает

К концу восьмидесятых, когда уже не было в живых ни Зои, ни Павлика, и в доме на Большом Лёвшинском почти уже не осталось никого из первого поколения вахтанговцев, последняя из его учениц, народная артистка РСФСР Мария Давыдовна Синельникова, звонила мне время от времени:

К концу восьмидесятых, когда уже не было в живых ни Зои, ни Павлика, и в доме на Большом Лёвшинском почти уже не осталось никого из первого поколения вахтанговцев, последняя из его учениц, народная артистка РСФСР Мария Давыдовна Синельникова, звонила мне время от времени:

– Зайди ко мне! Я сегодня рылась в бумагах… Я нашла одну фотографию… Тебе будет интересно. Зайди! Я совсем одна!

Ей тогда было уже далеко за восемьдесят, но к ней до конца её жизни – а умерла она в возрасте девяноста четырёх лет, в девяносто третьем году – не подходило слово «старуха», а уж, тем более, «старушка». Яркие чёрные глаза, прямая осанка. Всё ещё играла в спектаклях, этим держалась. А чем ещё? Единственная дочь Катя умерла, внук жил отдельно.

...Бюро и секретеры, инкрустированные бронзой, кресла с изогнутыми в виде гусиных шей подлокотниками – мебель куплена в конце двадцатых годов по дешёвке: бывшим владельцам негде было держать её на «уплотнённой» жилплощади, и они продавали её за гроши. В нашем доме у многих – и у нас, и у Антокольских в том числе – квартиры обставлены подобной мебелью.

Но как печален дом со всей этой роскошью, если из него ушли молодые и осталась только она, эта величественная старая дама, хранящая драгоценные воспоминания, которые ей хочется передать хоть кому-нибудь!

Фотографии на стене – актриса в разных ролях в разные годы. Катины фотографии – на полках, на столике.

Старая, выцветшая, в тонкой металлической рамке – фотография Володи Антокольского.

Старая, выцветшая, в тонкой металлической рамке – фотография Володи Антокольского.

– Садись. Вот, попробуй кулич. А яйца – это мне в театре подарили, правда, какой нежный цвет? Я люблю пасху, красивый праздник, правда?

...Она рассматривает через большую лупу фотографии, которые достаёт из рассохшейся, тёмного дерева шкатулки. Дореволюционные, на толстом картоне, более поздние, любительские, недавние – вперемешку.

– А я тут сижу и… погружаюсь. Вот, посмотри, это я в роли Марион Делорм… А это я – в фильме «Поколение победителей» с Борисом Щукиным… А вот это… Вот она! Я как раз её и хотела тебе показать. Такой ни у кого нет. Узнаёшь? Павлик Антокольский, двадцатый год. Год моего поступления в студию Вахтангова. Я из Харькова тогда приехала. У нас там была своя театральная студия. И Вахтангова я в первый раз увидела в Харькове. Художественный театр приехал на гастроли, привёз «Сверчок на печи». Евгений Багратионович изумительно играл Текльтона… На следующий день после спектакля я и ещё два студийца пришли к Вахтангову в гостиницу и попросили, чтобы он провёл у нас несколько занятий. И он согласился. А потом, когда театр уезжал, он мне сказал: приезжайте в Москву, к нам. И вот я приехала держать экзамен. Волнуюсь – страшно. Всё, как сквозь туман. И только одни глаза – чёрные, необыкновенные, горящие – были мне как спасительный маяк. Глаза Павлика Антокольского. Он сидел рядом с Евгением Багратионовичем. Я читала Ахматову – «Сжала руки под тёмной вуалью…», Северянина– «Я так тебя люблю…». Потом меня окружили Завадский, Захава, ещё какие-то молодые люди, я была так счастлива…

А потом – занятия с Вахтанговым… Это было что-то колдовское, мы благоговели перед Евгением Багратионовичем. Это был чистейший, кристальный человек. Как он бережно растил индивидуальность каждого студийца – и актёрскую и человеческую…

А потом – занятия с Вахтанговым… Это было что-то колдовское, мы благоговели перед Евгением Багратионовичем. Это был чистейший, кристальный человек. Как он бережно растил индивидуальность каждого студийца – и актёрскую и человеческую…

А Павлик… Он врывался в аскетическую атмосферу нашей студии, как… фейерверк! Фонтан фантазии бил и бил, как будто это не человек, а божество, которому дан такой дар волшебный. Я его первое время стеснялась, ну, во-первых, он был старше на несколько лет, а потом, он был уже в руководстве студии, Вахтангов относился к нему как к равному, советовался с ним.

А вот с Зоей Бажановой мы сразу подружились. Она была прелестная, тоненькая, светлая, как статуэтка, изящная. Уже все знали, что они влюблены друг в друга. Это была зима 21-го года. Голод, холод, одевались кто во что, но ведь не этим жили! Нас это не волновало, кто во что одет, а нас волновало, как придумать этюд, чтобы он понравился Евгению Багратионовичу.

А вот с Зоей Бажановой мы сразу подружились. Она была прелестная, тоненькая, светлая, как статуэтка, изящная. Уже все знали, что они влюблены друг в друга. Это была зима 21-го года. Голод, холод, одевались кто во что, но ведь не этим жили! Нас это не волновало, кто во что одет, а нас волновало, как придумать этюд, чтобы он понравился Евгению Багратионовичу.

…Подожди, я тебе сейчас что-то покажу. Вот. Это – первая книжка стихов Павлика Антокольского. Всё, что у него выходило, он мне дарил. Он мне всю жизнь как брат. Добрый, заботливый брат. Он ведь, несмотря на его вечные устремления поэтические куда-то от мира сего, был добрейшим человеком. И Зоя. Мы во время войны почти одним хозяйством жили. То Варя прибежит одолжить что-нибудь из еды – вечно не хватало еды, то меня зовут к себе обедать. То у них испортились батареи – они ко мне переселяются. Павлик в Катюшиной комнате работал.

Вдруг осенью 42-го прибежал, взволнованный:

– Маша, Вова приехал!

Володя тогда с учений приехал из Алма-Аты и на следующий день уезжал на фронт. А у меня на балконе ещё осталось несколько цветочков. Я их сорвала и поставила в рюмочку перед Вовиным прибором. Павлик потом вспоминал эти цветы, когда Вова погиб…

…А это – одна из самых дорогих моих реликвий, осторожно, не порви, это мне Павлик написал ко дню моего рождения, 10 сентября 59-го года.

Она разворачивает ветхий, сложенный вчетверо, листок бумаги и читает – как рассказывает, без пафоса, едва слышно, и только спазм временами сжимает её горло:

О, как я помню,

как я помню

Тот юношеский день –

Передо мной

на сцене тёмной

Твоя возникла тень.

Стройна, смугла,

с горячим взглядом,

В лохмотьях огневых,

Она возникла где-то

рядом,

Как возникает вихрь.

Рисунок роли,

Вошедший в жизнь и быт,

Он был затвержен,

был разобран,

И сыгран, и забыт.

Потом пошли

другие роли,

Удачи и дела

Тебя года

не побороли,

Ты умницей была!

Ты той же умницей осталась,

Я вижу по всему.

А что такое значит

старость,

И сам я не пойму!

И я тебе слагаю, Маша,

Хвалу не в юбилей.

Ты краше молодости,

краше

Всех сыгранных ролей!

Тут вся наша молодость, в этом стихотворении. Сколько было горения, сколько счастливых минут, боже мой!

4. После Зои

В жизни, в быту, он до семидесяти лет оставался единственным ребёнком, Павликом, Павличком. Его миром были поэзия, книги, друзья, Зоя.

В жизни, в быту, он до семидесяти лет оставался единственным ребёнком, Павликом, Павличком. Его миром были поэзия, книги, друзья, Зоя.

Нет, оказалось, сначала Зоя, а потом всё остальное. Потому что когда в ночь под новый 1969 год неожиданно умерла Зоя – жена, муза, нянька, защитница – тут же рухнул весь его привычный мир. Вместо Зои в его жизнь прочно вошла пятидесятилетняя Кипса. Добрая, жизнелюбивая и в своей доброте деспотичная, она по-своему любила отца, но если у Зои был только Павлик, то у дочери были свои дети, внуки, и отцу было решительно отказано в той первой, главной роли, к которой он привык за полвека. Она всё перекроила на свой лад.

Кипучая – отцовская – энергия дочери требовала действия. Красивый, ухоженный дом постепенно превращался в большой сарай, где ворохами лежала детская одежда вперемешку с игрушками, горшками и посудой, на спинках павловских стульев висели мокрые детские колготки, а по перекосившимся старинным гравюрам ползали рыжие тараканы. И, как пчёлы по ячейкам, расселилась по комнатам многочисленная семья Кипсы – Андрей с новой женой и детьми, Катя с мужем, их дети, старая бабушка – мать Кипсы, всегда грустный Денис, которого Кипса брала на всё лето на дачу. Сама Кипса была как царица этого улья, одновременно сердечная и властная, безалаберная и открытая, обладающая вопреки тяжёлому нездоровью – она была непомерно толста, слепа на один глаз, у неё был сахарный диабет, полиартрит, – редкостным оптимизмом и удивительным, подчиняющим всех, кто её близко знал, обаянием. Муж давно её оставил ради другой женщины, а потом трагически погиб, выпав из окна с высокого этажа.

Кипучая – отцовская – энергия дочери требовала действия. Красивый, ухоженный дом постепенно превращался в большой сарай, где ворохами лежала детская одежда вперемешку с игрушками, горшками и посудой, на спинках павловских стульев висели мокрые детские колготки, а по перекосившимся старинным гравюрам ползали рыжие тараканы. И, как пчёлы по ячейкам, расселилась по комнатам многочисленная семья Кипсы – Андрей с новой женой и детьми, Катя с мужем, их дети, старая бабушка – мать Кипсы, всегда грустный Денис, которого Кипса брала на всё лето на дачу. Сама Кипса была как царица этого улья, одновременно сердечная и властная, безалаберная и открытая, обладающая вопреки тяжёлому нездоровью – она была непомерно толста, слепа на один глаз, у неё был сахарный диабет, полиартрит, – редкостным оптимизмом и удивительным, подчиняющим всех, кто её близко знал, обаянием. Муж давно её оставил ради другой женщины, а потом трагически погиб, выпав из окна с высокого этажа.

Дряхлеющему поэту, которому стало трудно подниматься по лестнице в свой кабинет, досталась маленькая комнатка внизу. Там помещались узкая тахта, школьный письменный стол, стул и синяя табуретка. А его бывший, такой продуманно уютный, кабинет превратился в склад, где копились разбитые старинные настольные лампы, спинки от резных кресел, рукописи, трубки, редчайшие книги. Здесь же кучей лежали осиротевшие Зоины Горгоны и Демоны. На их деревянных лицах было написано трагическое предчувствие скорой гибели: семья разрасталась, ей требовалась жилплощадь. Предчувствие их не обманывало: вскоре после смерти Павлика, все Зоины скульптуры были сожжены на костре. Остались только те, которые Зоя при жизни успела подарить друзьям. У нас хранятся две: «голова пана» и фигура сказочного лесного зверя.

10 сентября 1978 года

– Я вот зачем тебя позвала, – говорит Кипса. – Я решила сделать выставку своих картин. Здесь, на даче. А что? Будут приходить, приезжать… Пойдём, я тебе покажу!

С помощью двух палок-костылей она ковыляет в бывшую гостиную, где стоят две неубранные тахты и детская кроватка, а резной дубовый стол, за которым когда-то собирались поэты, звучали стихи, поднимались тосты за гостеприимных хозяев, запихнут в угол и завален каким-то барахлом, вперемешку с рисунками и огрызками хлеба. Порывшись в этой свалке, Кипса достаёт альбом и радостно говорит, что задумала серию рисунков про бабу Ягу. Кипса – детский художник-график. Она показывает мне эскизы – забавные, с юмором, какие-то праздничные, солнечные, – и я горячо их одобряю – не только потому, что они мне нравятся, но и потому, что работать в таком состоянии, да ещё в этом бардаке, которым она сама себя окружила – это в какой-то степени героизм.

– Да! Аня! У меня вчера возникла ещё одна идея, я хочу с тобой посоветоваться. Я задумала поделить капитальной стенкой вот эту часть прихожей вместе с папиной комнатой, сделать отдельный вход с улицы, прорубить боковое окно фонариком и, таким образом, у Кати с Мишей и их малышей будет совершенно отдельное помещение. А? Как тебе? Главное, мне очень нравится идея прорубить окно сбоку фонариком.

– А папу куда?

– Ну, к тому времени, я надеюсь… – она выразительно вздыхает, и говорит доверительно: – Когда-то же это должно кончиться?.. Я тебе честно скажу, Аня, я от него устала! Ничего не ест, дети его раздражают… Нет, я понимаю, когда вкладываешь силы в молодое поколение. Это – правильно, в этом есть смысл. Но тратить силы на стариков – это всё равно, что стараться сохранить прошлогодний снег.

Поэт медленно сникал, потрясённый, обиженный старый ребенок. За годы, что он прожил без Зои, у него ещё выходили книжки, он написал поэму «Зоя» – гимн любви подруге своей жизни.

Он обращался к ней:

Прости за то, что я так стар,

И всё же выдержал удар

И не задохся в душной скорби.

Прости за тщетное «прости»,

Оставшееся без ответа

На том пределе, в том пути,

Где нет ни воздуха, ни света.

Он ещё порой загорался прежним огнём в обществе друзей и молодых женщин, но после этих вспышек ещё больше слабел, и больно было смотреть, как он, шаркая, опираясь на трость, путаясь в полах халата, волочился на кухню ужинать.

Вместе с ним за стол садилась его первая жена, Наталия Николаевна, поселившаяся в доме вместе с дочерью. Она вырастила его детей, воспитала его внуков, дождалась правнуков. Жизнь её семьи была её жизнью. Ей просто некуда было деваться, кроме как поселиться в доме бывшего мужа.

Она жалела его. Ей хотелось хоть как-то облегчить его быт. Но он ни о чём её не просил, а она была горда и боялась показаться навязчивой. Так они и жили, старик и старуха, расставшиеся полвека тому назад и вновь соединившиеся по прихоти судьбы. Встречались за кухонным столом, ели кашу, пили чай из засаленных кружек, а потом молча расходились.

В последнее лето своей жизни, девять лет спустя после смерти Зои, поэт вспыхнул напоследок прежним пламенем в вечер своего восьмидесятилетнего юбилея в Центральном доме литераторов, а потом почти на глазах стал день ото дня тускнеть и гаснуть, как прогоревший уголёк. Весь усохший, крохотный в огромном для него махровом халате он сидел в своей комнатушке внизу. Отвернувшись от всех, спиной к двери, он сидел целыми днями за столом, охватив пальцами голову и курил, курил, словно желая изолироваться дымом от домашнего хаоса. Тем, кто приоткрывал дверь и заглядывал в комнату, казалось, что он что-то пишет. Но он просто сидел, уставившись в окно пустыми глазами с огромными чёрными подглазьями. Может быть, он снова уходил в свои Версали, в свою поэзию, это было теперь единственное во всём доме, что принадлежало только ему и на что никто не претендовал.

В последнее лето своей жизни, девять лет спустя после смерти Зои, поэт вспыхнул напоследок прежним пламенем в вечер своего восьмидесятилетнего юбилея в Центральном доме литераторов, а потом почти на глазах стал день ото дня тускнеть и гаснуть, как прогоревший уголёк. Весь усохший, крохотный в огромном для него махровом халате он сидел в своей комнатушке внизу. Отвернувшись от всех, спиной к двери, он сидел целыми днями за столом, охватив пальцами голову и курил, курил, словно желая изолироваться дымом от домашнего хаоса. Тем, кто приоткрывал дверь и заглядывал в комнату, казалось, что он что-то пишет. Но он просто сидел, уставившись в окно пустыми глазами с огромными чёрными подглазьями. Может быть, он снова уходил в свои Версали, в свою поэзию, это было теперь единственное во всём доме, что принадлежало только ему и на что никто не претендовал.

А может, в мечтательном полубреду он прощался с теми, кого оставлял в земной жизни перед встречей с теми, кто ушёл раньше него. Хотя вряд ли он верил во встречу где-то там. Слишком был земным для этого.

Прощай, моё солнце. Прощай, моя совесть.

Прощай, моя молодость, милый сыночек.

Пусть этим прощаньем окончится повесть

О самой глухой из глухих одиночек.

Ты в ней остаёшься. Один. Отрешённый

От света и воздуха. В муке последней,

Никем не рассказанный. Не воскрешённый.

На веки веков восемнадцатилетний…

О, как далеки между нами дороги,

Прибрежные те травяные отроги,

Где сломанный череп пылится, ощеряясь.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.

Прощай. Самолеты туда не летают.

Прощай. Никакого не сбудется чуда.

А сны только снятся нам. Снятся и тают…

Он умер в ноябре семьдесят восьмого года. Его похоронили на Востряковском кладбище, рядом с Зоей.

5. После Павлика

Кипса мечтала – вот он умрёт, снимет с неё тяжёлый груз своего присутствия, и ей станет легче. Он умер, но легче ей не стало. Недружная семья ещё сильнее разъединилась, наступила бедность, потому что Кипса надеялась на какие-то скрытые денежные запасы поэта, а их не оказалось. Крупные авторские превратились для семьи в двадцать пять процентов, а Кипса привыкла за последние десять лет, что жила с отцом, тратить, не считая. Началась распродажа старинной посуды, книг, севрских статуэток, мебели.

А через два года после его смерти Кипса неожиданно сама умерла, от диабетической комы, успев осуществить свою идею с окном-фонариком, но не оставив завещания, что привело к многолетней жестокой тяжбе между её наследниками за владение дачей и имуществом поэта.

Скорее всего, прямые наследники – внук, внучка и бабушка Наталия Николаевна – сами тихо-мирно договорились бы о разделе, но, как часто случается – и Чехов замечательно точно показал это в «Трёх сестрах» на образе алчной Наташи – так и тут, роль отравленных дрожжей сыграла невестка Кипсы, красивая, хваткая дама, подчинившая своей воле доброго, немножко не от мира сего, мужа, Андрея.

В нашем посёлке дележи наследства после смерти владельца далеко не всегда проходили гладко, но более безобразной тяжбы, чем у наследников Антокольского – что-то не припомню. Воспалённые, доходящие до бешенства ссоры сотрясали дом, перехлёстывали через дачную ограду, как мутный поток, на несколько лет став притчей во языцех в посёлке. Наталия Николаевна, уже очень старая, пережившая и Павла Григорьевича, и дочь, пыталась примирить стороны, но она и сама поневоле оказалась «стороной», втянутой в юридические дебри. Свою долю наследства она завещала своему старшему правнуку Денису, чем вызвала ярость его мачехи и недовольство родного отца. Они требовали, чтобы старуха переписала завещание в их пользу, а когда поняли, что та тверда в своем решении – демонстративно перестали с ней общаться.

Хваткая дама приходила на заседания дачного правления и с пеной у рта доказывала, что хозяином дачи по справедливости должен стать её муж, потому что он – единственный из семьи – старается сохранить достойную память о поэте, работает над литературным архивом деда, публикует о нём статьи, организует в Москве литературные вечера памяти, а недостойная внучка превратила дом поэта в притон, где пьют, колятся и спекулируют иконами. Третий наследник – несовершеннолетний сын её мужа от первого брака – вообще не при чём, потому что всё достанется его матери и отчиму, а с какой это стати?

Напористое стремление энергичной дамы проглотить, ни с кем не делясь, весь пирог, ни в ком не вызывало симпатии. К тому же, правление такие тяжбы и не решало. Дело было передано в суд.

Внучка поэта Катя и её муж Миша, оба талантливые художники, не раз пытались избавиться от страшной зависимости, но не смогли. Их содержал, высасывая из молодых художников их талант, предприимчивый торговец поддельными иконами, ставший впоследствии чуть ли не олигархом.

При всём этом Катя ухаживала, как могла и когда могла, за тремя своими детьми, за ослепшей бабушкой, да ещё привезла на дачу свою бывшую няню, одинокую старуху, умирающую от рака, и за ней тоже ухаживала. И им всем негде было жить, кроме как на даче, потому что их содержатель отнял у них квартиру, ту самую, номер 38, где жили когда-то Павлик и Зоя.

В конце концов, суд решил дело. Дачу поделили между всеми тремя законными наследниками.

Получив свою треть, энергичная дама тут же продала её писательнице Виктории Токаревой и уехала в Америку, с мужем, двумя детьми и литературным архивом поэта. Забавно, что в Америке, она стала «специалистом» по творчеству Антокольского. Даже как-то приезжала в Москву с лекциями.

А Катя и Миша погибли, не дожив до тридцати пяти лет. Трёх сирот взяла под свою опеку мать Миши, монахиня в миру. Старший теперь монах, средний оформляет церковные интерьеры, младший служит в приходе у старшего брата.

Наверно, Павлик Антокольский искренне удивился бы, если бы узнал о судьбе своих правнуков.

Виктория Токарева построила на доставшейся ей трети участка кирпичный двухэтажный дом и живёт в нём постоянно. Алик Саядянц тоже построил дом для своей семьи.

Старый дом, несмотря на пристройки, перестройки и уменьшенный втрое участок, сохранил что-то от прежнего облика. Там теперь живёт со своей семьей один из правнуков, тот, что оформляет церкви. Между нашими участками снова существует невысокий, сетчатый забор, и нам по-прежнему видна жизнь соседей. По праздникам съезжаются родные и двоюродные братья со своими родственниками и детьми. К забору подходит симпатичный мальчишка, здоровается со мной и спрашивает про мою внучку: «А когда ваша Аня приедет?» Это – Тихон, один из праправнуков Павла Антокольского.

Господи, как же долго я живу...

Под конец – о судьбе домработницы Вари.

Когда после смерти Зои Константиновны, в семье воцарилась Кипса, Варя почувствовала себя лишней и ушла. У неё была своя комната в Денежном переулке – театр ей выхлопотал ещё при жизни Павлика. Была пенсия. Могла бы на старости лет наконец-то стать сама себе хозяйкой. Но ей это было не нужно. Она привыкла чувствовать свою необходимость, кого-то любить, к кому-то прислониться, кому-то служить верой и правдой. Нет, не кому-то: она тосковала именно по Зое и Павлику, или по таким, как они.

И произошло странное, если не сказать, чудесное совпадение: она нашла таких людей. Это и была та самая ветка, отломившаяся от семьи Антокольских: Милочка Тоом, Алик Саядянц и Денис, правнук поэта, тогда ещё школьник.

Удивительно: Алик и Мила не только гармонией своих отношений, многими чертами характера, принадлежностью к творческому слою интеллигенции – они даже внешне были похожи на молодых Зою и Павлика.

И Варя – теперь уже Варвара Васильевна – пришла к ним в коммуналку на Малую Бронную, где они занимали две комнаты, поставила в уголке свою «коечкю» и без лишних слов взяла на себя все заботы по дому. Словно всё вернулось в прежние времена, разве что с небольшими поправками: вместо пуделя Дымки – столь же любимая такса Патти, а вместо Наташи Варя теперь строго воспитывала Дениса.

– Вот, Денис, учись, – наставляла она его уму-разуму. – Видишь, мужики на крыше снег сбрасывають? Это потому что – не учёные. А которые учёные – те на заводе работають!

И все были счастливы.

По-прежнему каждый месяц Варя отправляла в рязанскую деревню своей «Кулине» продукты – две коробки по пять килограммов каждая.

Ничем не хворала. Правда, к концу жизни у неё временами болела голова, но она была твердо уверена, что это от того, что в двадцать четвёртом году её по голове ударило крышкой от сундука.

Умерла она в возрасте девяноста двух лет, всего недельку пролежав на своей коечке и оставив по себе самую светлую память у всех, кто её знал.

Анна Масс

2011 год

Посёлок «Советский писатель» (Троицк-1),

Подольский район, Московская область

Первоисточник – альманах «Австралийская мозаика» (№ 23, 2011)

Иллюстрации:

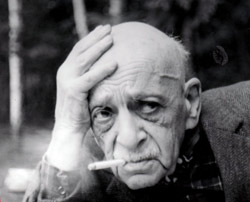

Павел Антокольский владел исчезающим искусством красноречия...

Павел Антокольский и Константин Симонов с гостями из Кубы (из архива А. Масс);

Павел Антокольский, художник О. Максимов;

ПА перед собственным портретом работы писателя Владимира Масса, отца Анны Масс. 1970-е годы;

деревянная скульптура, автор Зоя Бажанова;

ПА – дружеский шарж, художник В. Молчанов;

Володя Антокольский (22.10.1923 – 6.07.1942);

рисунки Павла Антокольского из блокнота 1916 года;

3оя Бажанова в роли Цанни;

Павел Григорьевич на даче в писательском посёлке, на реке Пахра;

Наталья Павловна Антокольская, по прозвищу Кипса (из архива А. Масс);

Павел Антокольский, последний год жизни (из архива А. Масс)

---

1. Лев Адо́льфович О́зеров (настоящая фамилия – Гольдберг; 1914–1996) – русский поэт и переводчик. Первоначально публиковался под собственным именем Лев Гольдберг, а также литературными псевдонимами Лев Берг и Л. Корнев.

2. Анри́-Огю́ст Барбье́ (фр. Henri-Auguste Barbier, 1805–1882) – французский поэт, драматург, принадлежавший к романтической школе.

3. Викто́р Мари́ Гюго́ (фр. Victor Marie Hugo, 1802–1885) – французский писатель (поэт, прозаик и драматург), глава и теоретик французского романтизма. Член Французской академии (1841).

4. Франсуа́ Вийо́н (фр. François Villon) (настоящая фамилия – де Монкорбье́ (de Montcorbier), Монкорбье (Montcorbier) или де Лож (des Loges)); г.р. 1432 – год и место смерти неизвестны (после 1463, но не позднее 1491)) – последний и величайший из поэтов французского средневековья.

5. Якоби́нцы (фр. jacobins) – участники политического клуба эпохи Великой Французской революции, установившие свою диктатуру в 1793–1794 годах. Получили своё название от клуба, находившегося в доминиканском монастыре святого Якова.

6. Санкюло́ты (фр. sans-culottes) – название революционно настроенных бедных людей в Париже во время Великой Французской революции. Слово происходит от выражения sans culotte, то есть «без кюлот»; в XVIII в., мужчины из богатых сословий носили кюлоты (они же бриджи, то есть короткие обтягивающие штаны чуть ниже колен) с чулками, а бедняки и ремесленники носили длинные брюки.

Творчество

Подборки стихотворений

- Двоится облик. Длится век… № 33 (201) 21 ноября 2011 года

- Гнал он сказку сквозь тысячу лет… № 36 (276) 21 декабря 2013 года

Комментарии

-

Борис Суслович Павлу Антокольскому 1 июля 2017 года

Ярослав Смеляков

Павел Антокольский

Сам я знаю, что горечь

есть в улыбке моей.

Здравствуй, Павел Григорьич,

древнерусский еврей.

Вот и встретились снова

утром зимнего дня, –

в нашей клубной столовой

ты окликнул меня.

Вас за столиком двое:

весела и бледна,

сидя рядом с тобою,

быстро курит жена.

Эти бабы России

возле нас, там и тут,

службу, как часовые,

не сменяясь, несут.

Не от шалого счастья,

не от глупых услад,

а от бед и напастей

нас они хоронят.

Много вёрст я промерил,

много выложил сил,

а в твоих подмастерьях

никогда не ходил.

Но в жестоком движенье,

не сдаваясь судьбе,

я хранил уваженье

и пристрастье к тебе.

Средь болот ненадежных

и незыблемых скал

неприютно и нежно

я тебя вспоминал.

Средь приветствий и тушей

и тебе, может быть,

было детскую душу

нелегко сохранить.

Но она не пропала,

не осталась одна,

а как дёрнем по малой –

сквозь сорочку видна.

Вся она повторила

наше время и век,

золотой и постылый.

Здравствуй, дядька наш милый,

дорогой человек.

1967

Добавить комментарий