Капли вечности

1

Окна души поэта должны быть распахнуты, иначе не увидеть ему ни полей жизни, ни зовущего к парению неба:

Окна души поэта должны быть распахнуты, иначе не увидеть ему ни полей жизни, ни зовущего к парению неба:

В распахнутом окне

разбег полей

не заслонён забором боязливо...

Даже если посчитать, что любая деталь мира может быть превращена в поэтическое золото, забор является той преградой, что естественно преодолима поэтическим взглядом, особенно, если стихотворение прикровно соединено с силой, определяющей жизнь – с любовью:

Такую руку удержать в своей

почти что двадцать лет без перерыва!

Поэтический воздух всегда напряжён, он вибрирует словесным электричеством, без коего стихотворение мертво, но напряжение в стихах Л. Копыловой великолепного, светлого свойства:

Но воздух, напряжённый точно нить,

не мне ослабить до разумной меры…

Стихи, исполненные высоты – или стихи высокой ноты: характерный почерк Л. Копыловой, будь то световое мгновенье, или линия печали:

Мне больно – голая доска

дождём к столбу прибита.

Дороги известковой скат –

коровьей соли слиток.

Сок любви, слово любви, вольфрамовая дуга любви, дающая свет жизни – так естественны, ибо женщина-поэт не может без этого воздуха, обречена на пустоту и немоту без него.

Одинокое творчество Копыловой (какому поэту не одиноко в мире?) согрета слоями чувства чувств, и смерть не отменит словесной высоты и силы.

2

2

Хрустящий и колющийся, как лёд воздух – взгляд поэта, чёткая и точная оптика, позволяющая отойти от мира сует, забот, пустот:

Застыл одним кристаллом небосвод.

Какая высокая, многовмещающая, полновесная строка! – это волшебный кристалл, магия смысла, параграф инобытия.

Цветные, великолепно переливающиеся стихи Масленниковой, играющие витражами, которые упоминает она в связи с луговым светом, ощущением солнца:

Просвеченные солнцем травы

На вечереющих лугах

Так явно просятся в оправу,

В мозаику на витражах.

Её вера – церковна, недаром она была духовной дщерью А. Меня, и вместе – куда шире заскорузлости догм и театральности обрядов – её вера: благоговение перед всем земным, его приятие, его осмысление через жизнь – такую сложную, такую разную.

Такую поэтичную.

3

Бывает ли, чтобы ангел к поэту пришёл поздно, упустив время, позволив запутаться в дебрях?

Бывает ли, чтобы ангел к поэту пришёл поздно, упустив время, позволив запутаться в дебрях?

Вероятно, бывает:

Милый ангел, поздно очень

оказался рядом ты.

Не страшны мне больше ночи,

дни мои не так пусты.

Поэт, живущий светом и к свету стремящийся, даже если понимает, как сложны и ветвисты лабиринты, какими приходится идти к нему, боится избыточного света, сулящего ослепление:

Улетай же ради Бога!

Нам не весело вдвоём.

Милый ангел, слишком много

света в облике твоём!

Будет ли поэту весело в предельно прагматичном мире? внутри человечества, давно выбравшего научно-техническую дорогу развития – ту, которая обедняет мир чувств, делает более толстыми, косными тонкие планы – а поэт и живёт на них…

Нет, веселье сулит только опьянение, и трагедия Игоря Меламеда – из той подлинной, страшной категории, что и трагедия старого английского поэта Чаттертона – бесслухость публики, равнодушие издателей, для каких (в большинстве) издание книг – просто бизнес.

Ещё одно кошмарное слово, жадно разевающее алчную пасть…

Ариадна, обладающая нитью, приходит избыточно поздно – или не приходит вообще.

…И сердцу в лад по стёклам дождь стучит

бессмысленно и скучно – вероятно,

его, как нить напрасную, сучит

возлюбленная мною Ариадна.

Вслушаться в ритмы трагедии другого – стать лучше самому… но лучше становиться – разве это про нас?

Сучи, Ариадна, свою нить, сучи годы, века – ибо что остаётся, кроме надежды на вечность – столь призрачную, столь конкретную…

4

Острое ощущение счастье может быть сконцентрировано в одной строке, и фокус этой строки отзовётся в сердце читающего радостью:

Ключи от Рая у меня в кармане.

Но… поэт без трагедии немыслим, и следующая строка обозначает её с графической жёсткостью:

А двери нет, весь дом пошёл на слом.

Последующая панорама жизни – такова, как воспринимает её поэт – развернётся суммою точных деталей, где чайник фыркнет, как конь, и отрезаемый от каравая ломоть золотится вещественностью суть.

Суть вещей скрыта, но поэт способен угадывать даже тени смыслов, и за трепетом падающий снежинок увидеть крылья ангела.

Натянулась тетива,

Ржавый ветер дует с оста.

Натянутая тетива – образ стиха, или форма жизни, может быть – формула её; но коли натянута тетива, стрела стиха сорвётся непременно, и у подлинного поэта она всегда достигнет цели – также, как в цель вонзится дорога – каждого, кто идёт.

Или мчится.

Лев Болдов мчался – будто предчувствуя скорую смерть; стихи его стремительны – и глубоки одновременно; и полынный привкус иных строк компенсируется сокровенным ощущением счастья, данным в других…

И последний баланс, который обозначает смерть (как знать, может быть, в образе прекрасной девушки?) выражает отношение гипотетической вечности к суммарной точности и тонкости стихов.

В данном случае, Льва Болдова.

5

5

Звук ведёт поэта, преследует его, снится, определяет жизнь его, может быть, в большей степени, чем жизнь музыканта.

Изгойство поэта – тема истрёпанная, как праздник, и густота трагедии, данная ощущением:

Я – веком утраченный звук –

Подчёркивает космизм одиночество творящего стихи в двадцать первом веке.

Лестница смыслов выстраивается дальше Смогулом: через блестящую образность, через утерянный август:

Я – веком утраченный звук –

Ни отзвука мне, ни ответа.

Так, выронив август из рук,

Дождём разбивается лето,

И больше не помнит себя…

Изогнётся дуга преддекабрьского дня, инача жизнь – а финал дуги, точно эквилибрист, выбросит в реальность смерть поэта, тогда как результаты творчества не удастся списать со счетов уже никому:

Жизнь, кураж парадоксов ценя,

Всё запутает, переиначит,

На дуге преддекабрьского дня

Заскулит, забубнит, забабачит,

Заталдычит о давней вине,

Загадает дебильное чудо...

Чудо не оскорбить – как не может пятилетний ребёнок оскорбить пятидесятилетнего человека; чудо остаётся с умеющими слышать – слышать стихи, понимать их музыку, ценить индивидуальность, особость мировосприятия поэта – а данном случае великолепного Александра Смогула.

6

6

Сирень кровеносных сосудов на щеке у старухи: образ прозаический, страшный и чёткий, будто увиденная смерть.

Образ предельно поэтический.

Ранняя своя смерть увидена сильно пившим поэтом – в недрах такого ясно-чёткого, зимне-мартовского стихотворения:

Сладко пахнет гнилая картошка.

Влажно жмурится рыжая кошка.

Синий март. Ослепительный день.

Чуть искрится морозная крошка.

…

И бормочет: «Клубeнь-голубeнь»...

Задышала, лицом изменилась,

В золотистый снежок привалилась,

И на правой щеке у неё

Кровеносных сосудов сирень.

Уверенность в силе говоримого вшифрована в жизнь поэта, порою и пустоту превращающего в стихи…

Что ж? и из пустого в порожнего следуют подчас переливать – в конце концов, это одна из характеристик времяпрепровождения.

Но:

Поговорим... Да о чём говорить...

Глупо пустое в порожнее лить,

стыдно словами играть...

Будто выплеск отчаяния, вызолоченного стихом, и, сквозь осознание невозможности, чуть ли не греховности игры со словом в жизни, где всё всерьёз, и ничего нельзя выбросить, ощущение подорванных собственных сил, когда бездна пустоты заполняется только алкоголем – мерцающим, как аметистовая Лета.

Грозит ли она поэту Павлу Белицкому?

Бог весть…

7

То, что травинки так хороши для свистулек, свидетельствует об особой поэтической оптике мальчишки – с тетради которого начался поэт.

То, что травинки так хороши для свистулек, свидетельствует об особой поэтической оптике мальчишки – с тетради которого начался поэт.

Начался рано, когда горизонты прекрасны, и перспективы отливают морской водой.

На травке

Лучше,

Чем дома, на стуле!

Травинки

Так хороши

Для свистулек!

Стихи тринадцатилетнего мальчика уже заключали своеобразную поэтическую – и жизненную декларацию: ибо срок жизни в них обозначался интенсивностью видения, а не банальной протяжённостью неизвестных лет:

Я хочу, чтобы время бежало

Словно быстрые-быстрые лыжи

Проживу я тогда очень мало,

Но зато очень много увижу.

Глубина строки продиктована глубиной дыхания, и опытом, набранным взрослым – опытом жизни, переходящим в световые опалы мудрости, и ворона, попавшая в поэтический объектив, становится символом содержания жизни:

В одном из московских парков

Содержат ворону в вольере

И объясняют, что подопечной давно уж не сто, а за триста.

Вдаваясь в историю, можно бы строго-точно проверить,

С какой частотой прокаркав

К войне, к чуме и холере,

Приобрела эта птица если не вечность, то хотя бы

ничуть не жестокую пристань.

Собака может быть зарыта везде, а тайна поэзии, раскрываемая гранёными формулами строк, обеспечена меткостью глазомера и точностью формулировок:

Натекло на траву с бензобака;

И какой же поймёт сукин сын,

Что была тут зарыта собака –

Да покрыл её кости бензин?

Уложенная в возрастной предел шестидесяти, жизнь Владимира Лапина вся была просвечена поэзией – и то, как он сумел обратить свои годы в служение оной, говорит о чистоте и бескорыстие дара – как и о чистоте его сердца, ибо участие в правозащитном движением было тоже отчасти поэтическим актом: эстетика, опережая этику, подсказывала: мир дисгармоничен, его следует изменить…

8

8

Тяжёлый пульс поэта, в токи крови отслеживающего токи бытия, их параллельное движение:

Слежу тяжёлый пульс в приливах и отливах,

Ах нет, не бытия, но крови к голове;

Густота стихов – от густоты жизненной плазмы, перенасыщенного раствора жизни, где любой человек, в сущности, смесь в сосуде, жаль, что золотистых и небесно-синих оттенков мало в оном.

Провидческая грусть поэта-стоика, отлившаяся в шедевральное:

Вчера я умер и меня

Старухи чинно обмывали.

Потом – толпа и в душном зале

Блистали капельки огня.

Превращается в магическом кристалле поэзии в ощущение жизни-капли, где смерть одного, будь он даже поэтом, не решает ничего, являясь возможным выходом стихотворений в лабиринт вечности:

И друг мой надевал пальто,

И день был светел, светел, светел...

И как я перешёл в ничто –

Никто, конечно, не заметил.

И в заметной незаметности поэта, возможно, ритмически и метафизически заложена часть всеобщности – той глобальной и непонятной всеобщности о которой так мистически писал старый русский философ Н. Фёдоров.

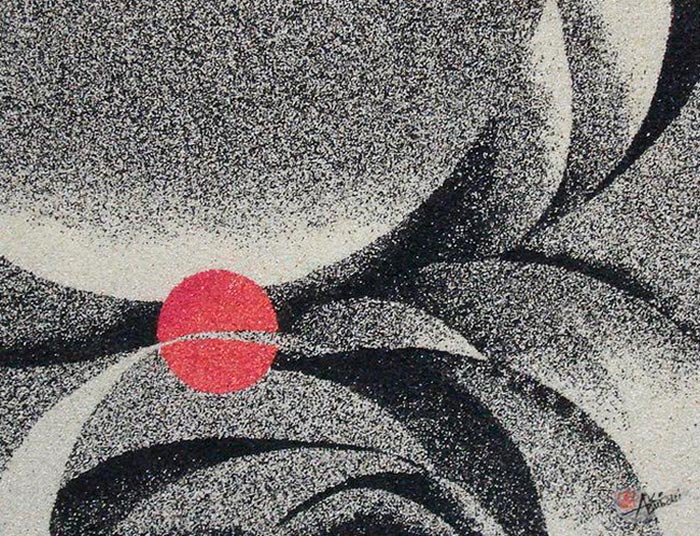

Иллюстрации:

художницы Аки Цубаки и Ксения Симонова;

рисунки из цветного песка и рисунки песком на стекле;

свободный интернет-доступ