№ 5 (317) от 11 февраля 2015 года

Поэт: «звёздные секунды»

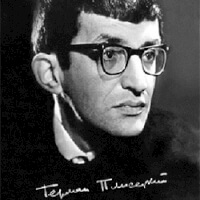

Из книги судеб. Герман Плисецкий родился 17 мая 1931 года в Москве. Его родители, Борис Наумович (Бер Нахманович) и Мария Алексеевна (урождённая Кулькина), работали в крупной типографии и были «передовиками» труда. Но сына с юных лет потянуло в другой мир. Как он сам вспоминал: «Стихи я начал писать рано, лет в шесть, то есть в 1937 году. Вижу в этом нечто символическое: расстрел не расстрел, но пожизненное заключение». Действительно, стихи стали (и всегда оставались) главным содержанием, смыслом и целью его существования.

Из книги судеб. Герман Плисецкий родился 17 мая 1931 года в Москве. Его родители, Борис Наумович (Бер Нахманович) и Мария Алексеевна (урождённая Кулькина), работали в крупной типографии и были «передовиками» труда. Но сына с юных лет потянуло в другой мир. Как он сам вспоминал: «Стихи я начал писать рано, лет в шесть, то есть в 1937 году. Вижу в этом нечто символическое: расстрел не расстрел, но пожизненное заключение». Действительно, стихи стали (и всегда оставались) главным содержанием, смыслом и целью его существования.

В 1949 году Плисецкий окончил школу с серебряной медалью и поступал на филологический факультет МГУ, однако был срезан на экзамене. Пришлось ограничиться экстернатом. Позже он всё-таки окончил заочное отделение филфака МГУ (1953—1959). Печатался в газете «Московский университет», работал и гидом вокзальных экскурсий по Москве, и корректором в издательстве, и корреспондентом журнала «Семья и школа».

В 1949 году Плисецкий окончил школу с серебряной медалью и поступал на филологический факультет МГУ, однако был срезан на экзамене. Пришлось ограничиться экстернатом. Позже он всё-таки окончил заочное отделение филфака МГУ (1953—1959). Печатался в газете «Московский университет», работал и гидом вокзальных экскурсий по Москве, и корректором в издательстве, и корреспондентом журнала «Семья и школа».

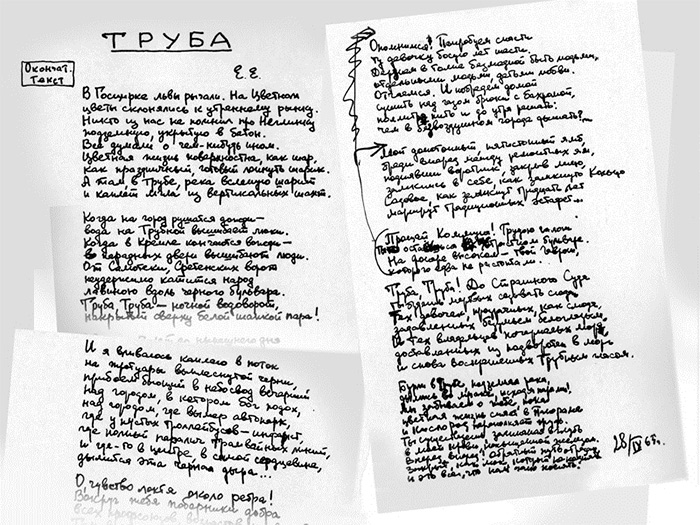

С 1960 года он учился на киноведа в аспирантуре Ленинградского института театра, музыки и кино. Работал в литобъединении Глеба Семёнова, начал заниматься поэтическим переводом. Участие поэта в похоронах Бориса Пастернака и его знаковые произведения 60-х – стихотворение «Памяти Пастернака» и поэма «Труба», ходившие в списках и опубликованные на Западе, – навлекли на автора гнев властей. По указке «органов» Плисецкий был отчислен с Высших режиссёрских курсов, куда поступил после окончания аспирантуры.

В 1965 году он поселился в подмосковных Химках, зарабатывал на жизнь переводами и вскоре стал превосходным профессиональным переводчиком. Всегда тяготевший к поэзии высокого строя, Герман Плисецкий нашёл много близкого себе в классической персидской лирике, от Омара Хайама до Хафиза. Переводил и Гёте, и Бараташвили, и Бёрнса, и десятки современных поэтов. Его первая авторская книга – сборник персидских народных четверостиший (1969), а подлинное признание пришло после выхода в свет стотысячным тиражом «Рубайата» Омара Хайама (1972).

Собственные же стихи Плисецкого, если не считать нескольких ранних публикаций в периодике, не печатались в СССР четверть века. В октябре 1974-го он был допрошен в КГБ («Знаете ли вы, что ваша «Труба» используется нашими недругами за рубежом?»), в декабре – избит неизвестными «дружинниками». Какой-то тип подошёл к его жене в подъезде и прошипел: «Уезжайте отсюда – вам здесь не жить!» После обращения в Союз писателей Плисецкого на время оставили в покое. Но в 1980-м, когда две подборки его стихов появились в парижском «Континенте», он вновь столкнулся с КГБ.

В конце 70-х, после первого инфаркта, Герман Плисецкий составил – «от нечего делать», как он невесело шутил – машинописный сборник своих избранных стихов и назвал его «Мемориал». На экземпляре, подаренном другу, учёному-химику Виталию Сыркину, поэт сделал надпись: «Без надежды подарить эту книгу напечатанной». Сборник венчала пронзительная «Автоэпитафия»:

Жил я в Химках. Гладил кошку.

Спал с женою. Ел картошку.

Водку пил. С женою ладил.

Ел пельмени. Кошку гладил.

Печатать на родине поэта начали лишь в перестройку, с 1988-го: «Новый мир», «Нева», «Дружба народов», «Юность» и легендарный «Огонёк», в библиотеке которого вышел «Пригород» – единственный, 30-страничный сборник стихов Плисецкого (1990). А сам он в ту пору переводил Галактиона Табидзе и пытался завершить ещё один грандиозный труд – стихотворное переложение библейской «Книги Экклезиаста» (весной 1990-го отдельные главы были опубликованы с предисловием о. Александра Меня в «Литературке»).

Тяжёлая болезнь сердца нарушила все планы. Плисецкий всё чаще лежал в больницах и умер 2 декабря 1992 года, через год после смерти жены и родителей. «Осиротела наша поэзия. Ушёл Мастер», – сообщила уже свободная от цензуры «Литературная газета». На могильной плите в Николо-Архангельском высечены финальные строки поэмы «Труба»:

Тяжёлая болезнь сердца нарушила все планы. Плисецкий всё чаще лежал в больницах и умер 2 декабря 1992 года, через год после смерти жены и родителей. «Осиротела наша поэзия. Ушёл Мастер», – сообщила уже свободная от цензуры «Литературная газета». На могильной плите в Николо-Архангельском высечены финальные строки поэмы «Труба»:

Вперёд, вперёд! Обратный путь отрезан,

закрыт, как люк, который не поднять…

И это всё, что нам дано понять.

Поэт был трижды женат. От первого брака у него остался сын – Дмитрий Плисецкий (р. 1952), шахматный мастер и журналист, заместитель главного редактора журнала «Шахматы в СССР/России», литератор, многолетний соавтор Гарри Каспарова. Он составил и выпустил два сравнительно полновесных сборника стихотворений и переводов Германа Плисецкого: «От Омара Хайама до Экклезиаста» (2001) и «Приснился мне город» (2006). Событием стала и аудиокнига «Герман Плисецкий. Сборник стихов «Ты не ревнуй меня к словам». Читает автор», изданная в 2010 году при поддержке Александра Горелика, друга семьи поэта. На этом диске впервые озвучены в авторском исполнении весь сборник «Мемориал» и переложение глав из «Книги Экклезиаста».

О поэте

Юз Алешковский:

Юз Алешковский:

У Германа Плисецкого никогда не было иллюзий относительно возможной реакции властей на благородство голоса его свободной музы. Он брезговал теоретизировать насчет свободы творчества. Он просто соответствовал тому, что Пушкин именовал послушанием «веленью Божию», и в меру сил поэтически выражал истины времени, радостей и трагических сложностей народной жизни и личного существования. Он был истинным поэтом не потому, что писал, сочинял, бредил замечательными, подчас гениальными стихами, а потому, что он был поэтом по судьбе и состоянию души. Сегодня его живое наследие на благодарном слуху Человека и Времени.

Евгений Рейн:

Часы и минуты, проведённые с Германом Плисецким, были для меня драгоценнейшими. Я всегда чувствовал его уникальность, одарённость, его драматичность и одновременно весёлость, его образованность, и всё это скреплялось судьбой поэта. Он был поэтом в самом чистом, подлинном виде. Те часы и минуты я вспоминаю как наиболее важные, значительные потому, что благодаря ему, благодаря его уникальной натуре открывалась какая-то другая, оборотная сторона времени…

Андрей Немзер:

Как строго ни оценивай наследие Плисецкого, без стихотворения «Памяти Пастернака», гениальной поэмы «Труба» и переводов из Омара Хайама русскую поэзию ХХ века представить себе невозможно… У Плисецкого очень много горьких стихов. Но язык не повернётся назвать его «певцом отчаяния». (И совсем не только потому, что был он блестящим острословом, умеющим и застольную забаву претворить в поэтическое чудо.) По «словам» иногда вроде бы так получается, а по «мелодии» – нет. Стать другая. В каждой строке слышен поэт. Властный, свободный, красивый – знающий своё назначение. И стремящийся его исполнить даже на последней черте.

О «Трубе»:

Юз Алешковский:

Поэма «Труба», на мой взгляд, – часть того громоздкого надгробья, под которым всё ещё, к сожалению, ворочаются с боку на бок сам тиран-параноик и монстры времени, роковым образом зомбированные им самим и властительными его шестёрками. Она, поэма, есть напоминание всем тем, чьи умы и души страдают от гибельного облучения, которому подвергал их дьявол товарища Сталина в течение полувека, что надгробье, придавившее умного и хитрого вурдалака, не так уж и прочно, что, подобно чернобыльскому саркофагу, оно может треснуть и может быть сдвинуто тёмными силами, которым никак не примириться со смертью чудовищной эпохи в жизни России, чьим радиоактивным символом является лукавый образ «корифея наук» и «великого полководца всех времён и народов».

Андрей Немзер:

«Труба» – грандиозная версия «Медного всадника» (с поправкой на ХХ век), где беснование стихии и каменная мощь мертвеющего государства равно безжалостны к отдельному человеку, предполагавшему жить и обращённому в ничто. Описывая кровавое жертвоприношение сталинских похорон, Герман Плисецкий заставляет нас вспомнить похороны другого вождя, восславленные Маяковским в поэме «Владимир Ильич Ленин»… Плисецкий тоже сохранил навсегда «минуту» своего страшного «причастия» к расчеловечившейся толпе. Он не забыл, как тщетными оказались попытки «быть людьми – отдельными людьми, детьми любви» в тот страшный мартовский день… Он отверг соблазнительную логику Маяковского и сделал пушкинский выбор.

Среди домашних заданий на Высших режиссёрских курсах, где в 1963—1964 годах учился Герман Плисецкий, была письменная работа на тему «Эпизод из жизни». Спустя 35 лет в архиве поэта нашёлся второй экземпляр этой работы – уникальный рассказ «Март 1953», написанный за два года до создания поэмы «Труба». Это ещё одно ценное свидетельство очевидца трагических событий того дня, дополняющее «Преждевременную автобиографию» Евтушенко и другие воспоминания, опубликованные уже в постсоветское время.

Март 1953

Мне трудно назвать этот день эпизодом. Это один из главных дней моей жизни. Целые годы выпадают из памяти, а такие дни выгравированы в ней навечно, в мельчайших подробностях.

Помню, отец разбудил меня утром и сказал, что умер Сталин. Отец плакал. Раздетые, молча, слушали мы голос Левитана, повторяющего сообщение. Левитан плакал там, на студии.

Как-то машинально я оделся и вышел на улицу. Куда-то к центру, так же машинально, шли люди, тысячи людей с недоумёнными глазами. Многие плакали.

Я пришёл в Университет. Он был уже полон. Полон и безмолвен. В Аудиторном корпусе, на балюстраде, висел огромный портрет в траурной кайме. Никогда в этом шумном здании я не слышал такой тишины.

Шёл митинг в Коммунистической аудитории. Слова проходили мимо сознания. Лица соседей, сквозь слёзы, были размыты, как на фотографиях. Клятвой гремел «Интернационал».

Мы с другом пошли занимать очередь в Колонный зал. Центр был уже оцеплен, и кружными путями мы выбрались на Садовое кольцо, к Самотёке, а оттуда повернули обратно – к Трубной площади (под ней протекает река Неглинка, укрытая из-за губительных наводнений в большую подземную трубу. – Ред.).

Очередь в этот первый день доступа, 6 марта, была организована преступно плохо. Она шла по Пушкинской улице, возле радиокомитета сворачивала на Страстной бульвар и через Петровские ворота выходила к Трубе. Здесь было её начало.

Трубная впадина – самое низкое место Москвы – напоминала воронку, водоворот. Путь к центру был наглухо перекрыт поставленными в ряд грузовиками. Так же был закрыт подъём на Трубную гору, к Сретенским воротам. И только со стороны Садовой, по Цветному бульвару, минуя Центральный рынок и Госцирк, вливались на площадь десятки тысяч людей, попадали в водоворот, кружились в нём, потом заворачивали направо и втискивались в узкую горловину Петровского бульвара. Вдоль левого тротуара до самых Петровских ворот стояли впритык троллейбусы. Вот в это-то тесное пространство между домами и троллейбусами впрессовывалась масса людей. Впереди, возле радиокомитета, машины то и дело перекрывали Пушкинскую, временно прекращая доступ. Но тысячи, напирающие сзади, не знали этого.

Короткое расстояние от Трубной до Петровских ворот я шёл четыре с половиной часа. Слово «шёл», впрочем, едва ли годится здесь. Можно было поджать ноги и не упасть. Друга отнесло куда-то. Мы потерялись. Единственной заботой было – держаться подальше от стены. Тем, кого прижимало к ней, приходилось плохо. Когда попадалась подворотня, мы выносили в неё потерявших сознание женщин. До сих пор я с особым чувством гляжу на эти будничные, облупленные стены вдоль Петровского бульвара, стены, каждый метр которых я знаю наизусть.

За Петровскими воротами стало легче. Правда, с Каретного ряда, прорывая заслоны, вливались в очередь новые толпы, но не было троллейбусов вдоль тротуара, и дышать стало свободней. Смеркалось. Шёл крупный, мокрый снег. Густой пар от дыханья стоял над Страстным бульваром. Вдоль решёток высились груды галош. Люди подходили, выбирали себе по размеру и тут же снова теряли их, как только открывали Пушкинскую и начиналась давка.

Здесь, на Страстном бульваре, я встретил своего знакомого, поэта N (Евгения Евтушенко. – Ред.). Стихи его мне не нравились, но сам он понравился мне в тот день. Он действовал – заставлял людей брать друг друга под руки, образовывать цепочки, чтобы давление было меньше. Я стал помогать ему.

В это время впереди объявили, что на сегодня доступ прекращён. Люди ещё ждали чего-то, а мы с N выбрались из толпы и по Каретному ряду пошли на Садовую, к нему домой, купив по дороге водки. Брюки наши ниже колен превратились в грязную, мокрую бахрому, от ботинок мало что осталось.

Дома у N я влез в его пижаму, и всю ночь мы пили и разговаривали. Целый день мы ничего не ели, но водка не брала нас. Огромность событий стояла за окнами. Никогда ещё, глядя на серое предрассветное небо с мчащимися по нему облаками, я так остро не ощущал, что это небо великой, неповторимой эпохи. Никогда я так остро не чувствовал, что каменный город, громоздящийся за окнами, находится в центре мира, в центре истории. «Что будет дальше?» – вот о чём думали и говорили мы в ту ночь.

В Колонный зал я попал на следующий день. Дома у нас был походный лагерь. Какие-то неизвестные люди, знакомые знакомых, спали прямо на полу. Это были в основном ленинградцы. Из-за огромного наплыва народа в Москву вокзалы закрыли, и они добирались местными поездами: сначала до Вишеры, потом до Бологого и т. д.

7 марта очередь уже не загибалась на бульвары. От радиокомитета она шла по улице Чехова до Садового кольца и по нему тянулась до Земляного вала. Простояв почти весь день и не дойдя даже до Каляевской, мы поняли, что надо действовать. Проходными дворами мы с ребятами выбрались к радиокомитету, а оттуда чердаками, подвалами, чужими квартирами – вдоль Пушкинской, к Колонному залу. Мы спускались из слуховых окон по деревьям, падали, кто-то ловил нас. Теперь я ни за что не нашёл бы этой дороги.

Колонный зал, с почётным караулом, с траурными маршами, с почти вертикально поставленным гробом, промелькнул быстро и, по сравнению с Москвой тех дней, не произвёл глубокого впечатления.

Дважды в жизни я видел свой родной город безраздельно отданным народной стихии: 9 мая 1945 года и в мартовские дни 1953-го. Это был пешеходный, кочевой город. Машины вымерли. Но какими непохожими были эти два раза! Стихия радости – и стихия горя.

Десять лет прошло с тех пор. Великие перемены совершились в жизни страны. Для моего поколения, как и для всего народа, это было время переоценки многих ценностей, время напряжённой, самостоятельной мысли. Ещё более трагичными предстают мне из-за этих лет мартовские дни 1953 года. Но я знаю, что никогда уже не покинет меня высокое чувство неотделимости своей судьбы от судьбы тысяч людей, бывших со мной на Трубной площади, от судьбы моего народа. Неотделимости и в радости, и в горе.

«Им истина светила до зари…»

Интервью Бориса Сусловича с Дмитрием Плисецким:

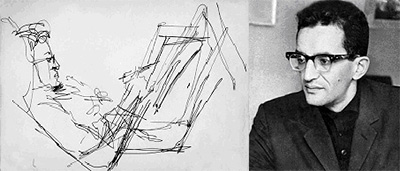

– Дмитрий Германович, глядя на фотографию 1971 года, где вы с отцом, можно подумать, что сняты братья. Каково это: быть сыном совсем молодых родителей?

– Ну знаете ли, не я первый, не я последний… Обычно родители убегали по своим молодым делам, сбрасывая меня на бабушку с дедушкой, благо мы жили вместе, на Чистых прудах. Борис Наумович и Мария Алексеевна не чаяли души в своих любимцах – единственном сыне и единственном внуке. Годы спустя, после развода родителей, я подружился с отцом именно благодаря глубокой привязанности к этому дому. Там мы встречались с ним по всем праздникам, а потом, уже старшеклассником, я начал ездить к нему в Химки.

– Расскажите, пожалуйста, о своей матери. Как сложилась её жизнь?

– Моя мама, Ирина Итина, была очень красивой, миниатюрной брюнеткой. Ребёнком она чудом спаслась в ленинградской блокаде, едва перебравшись через Ладогу по ледовой «дороге жизни». С отцом они познакомились в 1949 году на одном из школьных литературных вечеров, а поженились в 1951-м. Их, безусловно, объединяла любовь к стихам: мама окончила филфак Московского педагогического института и работала учительницей русского языка и литературы. Позднее, выйдя замуж за журналиста Юрия Ценина (ставшего для меня вторым отцом), освоила журналистскую профессию и долгие годы проработала в газете «Московская правда». В 1963-м родила дочь – мою сестрицу Алёнушку. Последнее время мама тяжело болела и в сентябре 2012 года скончалась…

– Любопытно: стихотворение «Я тебя бы на руки взял…», столь популярное ныне в интернете, посвящено ей?

– Нет, этот стих 1956 года посвящён будущей второй жене поэта – рыжеволосой красавице Ариадне Сокольской, филологу и искусствоведу. Отец тогда ушёл от мамы, но испытывал по отношению к ней страшные угрызения совести. Через несколько лет это вылилось в стихотворение «Приснился мне город…», написанное уже в Ленинграде, куда Герман уехал с Ариадной. Они прожили вместе пять лет.

Уже после смерти отца Ариадна вспоминала, как летом 1959-го они отдыхали в деревушке на Волге: «Вечерами, после грибного дня, мы ходили на берег – смотреть на выплывающие из темноты, освещённые собственными огнями белые пароходы. Большие там не останавливались, проходили мимо медленно и торжественно. Герман называл их «китами»; может быть, по ассоциации с «Моби Диком». Зрелище было и впрямь почти мистическое. В такие дни и минуты душа Германа, каким он был в своей сути, в глубине существа, раскрывалась, как бы распахивалась изнутри. Река, лес, грибы, вылезающие чуть не на глазах из земли, как-то по-особому проявляли скрытый лиризм, присущий его натуре. Это свойство Германа, по-моему, и делало такой пронзительной мелодику его «городских» стихов, главную – трагическую ноту его поэзии. Пастернак, совершенно слитый с природой, молившийся на Божий мир, как на икону, недаром был особенно близок ему».

Это свидетельство близкого человека бесценно.

– Отец участвовал в полутайных похоронах Бориса Пастернака. И чуть ли не на следующий день возникло стихотворение «Памяти Пастернака», ставшее поворотным в его судьбе.

– Травля и смерть Бориса Пастернака были для отца большим потрясением. Утром 2 июня 1960 года он с друзьями – писателем Юзом Алешковским и художником Григорием Сундаревым – поехал на похороны. После прощания с покойным он вместе с другими вынес гроб во двор, и процессия двинулась в сторону кладбища. Застрекотали кинокамеры, защёлкали фотоаппараты – и вскоре эта картинка облетела мир. Особую известность приобрел снимок в журнале «Пари Матч»… Конечно, причиной последующих гонений на отца стали не только эти злополучные кадры и снимки, но и его крамольное стихотворение.

Ходившее в списках, оно приписывалось то Слуцкому, то Евтушенко, то Коржавину, то Бродскому. Его очень высоко ценила Анна Ахматова, которая, по свидетельству Юрия Домбровского, цитировала этот стих незадолго до своей кончины и сравнивала с лермонтовским «Смерть поэта».

Имя автора было тогда известно только близким друзьям, но в конце концов его вычислили… К тому же в феврале 1964-го отец подписал письмо молодых литераторов Ленинграда в защиту обвинённого в «тунеядстве» Иосифа Бродского. В итоге Плисецкий не только превратился в опального поэта, но и был изгнан с Высших режиссёрских курсов и расстался с мечтой стать кинорежиссёром.

«С ужасом вспоминаю свою режиссёрскую эпопею, – писал он два года спустя другу. – И даже не столько свои тогдашние мытарства и унижения, сколько с ужасом представляю себе самый лучший вариант, если бы… я те курсы окончил… Возможно, фильм бы я и поставил, но себе изменил бы – это уж точно».

Об этом своём душевном качестве – ни в чём не изменять себе – отец поведал ещё в раннем стихотворении «Кустари»:

И, опускаясь, дохли у дорог

к подделкам не способные калеки.

Мне же он потом говорил: «Если бы я стал режиссёром, то получил бы инфаркт намного раньше».

– А как ваш отец оказался в Химках?

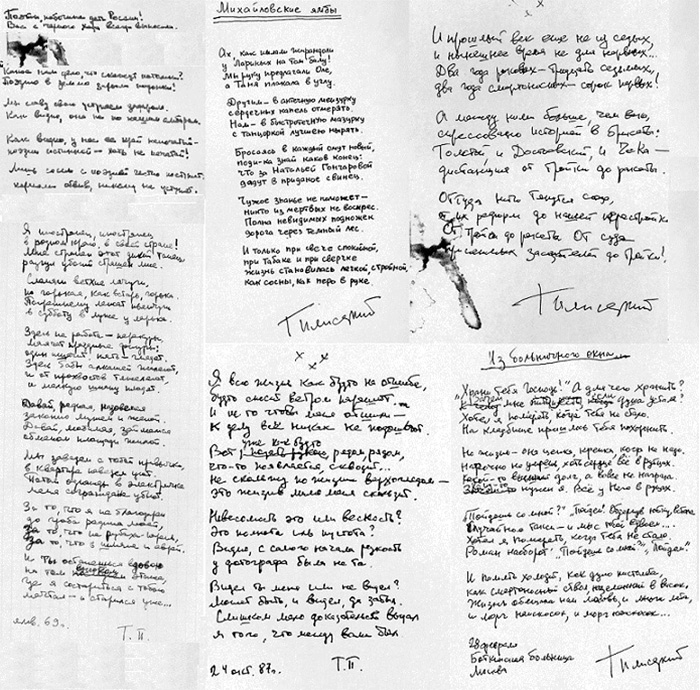

– Там, в крохотной комнатке у самой станции, жила его третья жена Галина Суслова, переводчица с французского. В 1969 году они обменялись на однокомнатную квартиру, тоже в Химках, на улице Маяковского (недаром отец посвятил ему свою дипломную работу!). Жизнь была нищая, но творчески плодотворная: как раз в ту пору созданы поэмы «Труба», «Чистые пруды», «Садовое кольцо», «Памяти Джона Кеннеди», замечательные стихотворения. Однако опубликовать удалось только цикл «Михайловские ямбы» – в пушкинском 1967-м.

Иногда в гости к Герману и Галине приезжала из Ленинграда Ариадна – они остались друзьями на всю жизнь. В общем, я рос счастливым человеком: у меня были прекрасные отношения и с мамой, и с обеими мачехами, и с обоими весьма разнохарактерными папами!

– Как формировался ваш литературный вкус? Отец пытался влиять на вас?

– Он никогда не делал этого специально, но влиял, причём сильно, самим фактом своего присутствия в моей жизни. Сначала мы главным образом рубились в шахматы, которыми я увлёкся всерьёз и надолго. Отец играл довольно прилично, где-то в силу второго разряда (в юности он посещал шахматную секцию городского Дома пионеров), и раньше его постоянным партнером был дивный поэт Николай Глазков – они приятельствовали ещё со времён литературного кружка начала 50-х годов.

Моим подростковым чтивом были книги из популярной серии «Библиотека приключений», самые любимые – «Три мушкетёра» и «Записки о Шерлоке Холмсе». А первым литературным потрясением стал тогда роман «Мастер и Маргарита». Потом в течение многих лет отец давал мне читать запрещённую литературу: «Доктор Живаго» Пастернака, «Воспоминания» Надежды Мандельштам, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, «Факультет ненужных вещей» Домбровского, «Жизнь и судьба» Гроссмана, «Записки об Анне Ахматовой» Лидии Чуковской, романы Набокова, Юза Алешковского… Постепенно я приобщался и к поэзии.

– Когда вы впервые ощутили, что ваш отец – замечательный поэт?

– Это было в августе 1968 года, когда советские танки вломились в Прагу, а отец привёл меня, 16-летнего школьника, в гости к своим коллегам-литераторам. Незабываемая атмосфера 60-х: вольные суждения на самые разные темы, чтение стихов, скромное дружеское застолье, где горячие споры перемежались с тостами. Тогда я наконец-то услышал, как он читает «Трубу» и другие стихи. Делал он это мастерски. Низкий, глубокий голос звучал неторопливо, величаво и мощно – так, что мурашки вдруг пробегали по спине и на глаза навёртывались слёзы… Хорошо помню общее потрясение, испытанное после чтения «Трубы». На минуту в комнате воцарилась гробовая тишина. Кто-то со вздохом задумчиво произнёс: «Ничего не меняется…» Прошло всего два дня после «чёрной среды» 21 августа, и всех за столом волновала одна тема – вторжение в Чехословакию! Неспешно раскурив папиросу и глотнув вина, Герман Борисович поведал собравшимся о своей бывшей сокурснице – чешской девушке по имени Ружена – и прочёл новый стих, посвящённый ей.

После того вечера я стал по-мальчишески восхищаться отцом. Он выглядел романтичной фигурой: ироничный, мрачноватый, немногословный, с неизменной «беломориной» в зубах, перед столь же неизменными бутылками, он вдруг вступал в разговор («Вот послушайте…») и начинал читать стихотворения, свои или любимых поэтов. Он обладал особой, присущей только поэтам, памятью на стихи и мог часами читать их наизусть.

Владел он и даром слушать. У него были старенькие проигрыватель с полусотней пластинок (любимая – с голосом Ахматовой) и магнитофон с записями любимых нами Галича и Окуджавы. К кумиру моего поколения Высоцкому он вначале относился скептически («несерьёзно»), пока я не принёс ему «Охоту на волков», потом «Дом» и «Вдоль обрыва…». «Мощно!» – в его устах это была высшая похвала.

– А чьё влияние испытывал на протяжении жизни сам Герман Плисецкий? Кого он считал своими учителями в поэзии?

– Об учителях судить не берусь, но могу назвать тех, кто был им уважаем и ценим: с юности – Пушкин, Лермонтов (особенно «Выхожу один я на дорогу…»), Блок, Маяковский, затем Пастернак, Мандельштам, Ахматова, Цветаева, Бродский (ещё в 1960-м отец предрёк ему великое будущее), Набоков, Лидия Чуковская… Из ленинградских поэтов-сверстников он чтил Рейна и Кушнера, из московских – Ахмадулину, Ряшенцева, Чухонцева…

– Кто составлял ближний круг поэта?

– Вот самые близкие ему люди: с юности – Виктор Хинкис, Юз Алешковский, Фазиль Искандер, Владимир Соколов, Геннадий Снегирёв; по Питеру – Глеб Семёнов, Галина Гампер, Владимир Рецептер, Нонна Слепакова; с конца 60-х – Юрий Домбровский, Рита Райт-Ковалёва, Наталия Кондырева, Сергей Артамонов, Жанна Владимирская и Алексей Ковалёв – актёры, исполнявшие на его стихи и переводы чудесные романсы (в 2002 году ими выпущен диск «Моя единственная жизнь»). Выбираясь несколько раз в месяц из Химок, Плисецкий чаще всего бывал в трёх московских домах: у Красных ворот, в гостях у «стариков» – искусствоведа Розы Гевенман и музыковеда Иосифа Кунина (в той же коммуналке жили и сестра Иосифа, поэтесса Евгения Кунина, и сестра Марины Цветаевой – Анастасия); на Большой Молчановке, у редактора-«новомировца» Бориса Шуплецова; у Никитских ворот, в квартире-библиотеке Александра Горелика, где собиралось чуть ли не полгорода.

Отец также рассказывал о своей духовной близости с протоиереем Александром Менем, выдающимся проповедником и учёным-богословом. Они были знакомы с давних лет. Плисецкий время от времени ездил в Тарасовку к своему духовнику и вёл с ним долгие беседы. Их взгляды во многом совпадали, уходя глубоко и в Библию, и в историю, и в философию религии. На стихотворное переложение «Книги Экклезиаста» поэт решился лишь с благословения о. Александра. Надо ли говорить, каким горем было для нас его зверское убийство 9 сентября 1990 года…

– А как складывались его отношения с Евгением Евтушенко? Они ведь были дружны в молодости?

– Да, в мае 1952-го, по случаю моего рождения, отец получил в подарок от Евтушенко его первую книжку с такой надписью: «Герману Плисецкому, по-настоящему талантливому поэту и хорошему парню. Мой совет: не слишком «мудрствуй», и будет гораздо лучше». Но этот совет никогда не был реализован: всю жизнь отец размышлял, «мудрствовал» и доказывать, что «поэт в России больше, чем поэт», не спешил. Неудивительно, что в итоге пути-дороги Плисецкого и Евтушенко разошлись, без каких-либо ссор и обид.

– Тем не менее, поэму «Труба» предваряет посвящение «Евгению Евтушенко».

– Всё очень просто: два молодых поэта случайно встретились в кровавой «трубной» давке, возникшей 6 марта 1953 года, и вместе пережили тот страшный день. Посвящённая этой трагедии поэма «Труба» родилась лишь двенадцать лет спустя и была отнюдь не «репортажем с места события», а плодом долгих и горьких размышлений. А Евтушенко описал эту давку в своей «Преждевременной автобиографии», опубликованной в начале 60-х на Западе.

Именно с подачи Евтушенко поэма была в 1988 году впервые напечатана в СССР. В составленную им антологию русской поэзии «Строфы века» включены два шедевра Плисецкого – «Труба» и «Памяти Джона Кеннеди». Евгений Александрович говорил мне, что регулярно читает «Трубу» своим американским студентам-славистам.

– Известно, что автор читал «Трубу» только в домашнем кругу. Каким же путём она так быстро просочилась на Запад?

– Отец и впрямь удивлялся, что уже через несколько лет поэма прозвучала по «вражьим голосам» и была напечатана в запретных эмигрантских изданиях – журнале «Грани» и газете «Русская мысль». Впоследствии выяснилось, что поэму воспроизвёл по памяти один из знакомых отца, Леонид Финкельштейн, оставшийся летом 1966-го в Лондоне и многие годы работавший там ведущим на радио «Свобода» и «Би-би-си».

– Неприятности с КГБ, возникавшие у вашего отца из-за его публикаций на Западе, коснулись и вас?

– Конечно, я переживал за него, особенно с конца 1974-го, когда его избили. Однако меня не трогали. Правда, пару лет назад я кое-что вычитал в интересном блоге Энгелины Тареевой, дружившей с отцом. Оказывается, в 1980 году, после публикации стихов Плисецкого в заклятом парижском «Континенте», к нему домой заявились два приятных молодых человека из «конторы» и предупредили: «Вы такой прекрасный переводчик, к вам поэты в очереди стоят, и у вас есть сын – редактор шахматного журнала. Но всё это не вечно, всё может измениться». К счастью, наказания не последовало. Отец никогда не рассказывал мне об этих угрозах – видимо, не хотел трепать нервы.

– Похоже, с какого-то момента поэт начал ощущать себя «внутренним эмигрантом», что отчётливо слышно в горчайшем стихотворении «Я иностранец, иностранец…», созданном в январе 1969-го.

– Ещё более страшным мне кажется написанное чуть раньше «На перекрёстке без людей…» Эти стихи отражают не только личную боль талантливого человека, выброшенного на обочину жизни, но и общее чувство одиночества – депрессию, охватившую думающую часть общества после разгрома «Пражской весны» и дальнейшего наступления реакции в СССР. Как ни прискорбно, сегодня та же участь постигла Россию: неизлеченная болезнь имеет свойство периодически обостряться.

– Не возникала ли у отца мысль об эмиграции, особенно после отъезда его близких друзей?

– Нет, хотя такие разговоры были, ему совершенно не хотелось покидать ни стареющих родителей, ни сына, ни внучек (моих дочерей Анну и Марию), ни оставшихся друзей. При этом он числился «глухо» невыездным, и выбраться в любимый с юности Париж, да и вообще за границу, ему так и не довелось. Единственным дальним местом, куда он с Галиной ездил на три недели почти каждый год, была Грузия. О, как принимали их грузинские поэты…

– Случалось ли, что стихи отца рождались на ваших глазах?

– Множество раз я видел его сидящим в задумчивости с папиросой во рту и «пером в руке». Но делиться написанным отец обычно не спешил. Исключение – всякие шутливые стишки и песенки, которые он во время застолий сочинял мгновенно. В этом участвовал, пока не уехал, и Юз Алешковский. Боже, как же они были остроумны! Забыть такое невозможно…

Помню, осенью 1986-го мы с моим другом и соавтором Сергеем Воронковым работали над книгой о выдающемся шахматисте прошлого Давиде Яновском и обнаружили в старом английском журнале посвящённое ему четверостишие из шуточного представления «На шахматном Олимпе». Наскоро соорудив подстрочник, мы отправились за подмогой в Химки. Пока Галина накрывала на стол, отец колдовал в уголке над нашим мятым листочком. И, едва мы подняли по первой, торжественно зачитал:

Яновский, словно юный бог,

Свободен, тонок, свеж, глубок.

Его манера не простая:

Красив он, жертвами блистая.

Так это и вошло в нашу книгу.

– Дмитрий Германович, почему при чтении Омара Хайама в переводе Германа Плисецкого возникает уверенность, что Хайам именно так и звучит по-русски? Можете вы объяснить этот феномен?

– Лучше меня это объяснили другие. Вот что писал о «новом Хайаме» Борис Слуцкий: «Перевод Плисецкого очень хорош… Хайам – философ, его мысль – напряжённа и противоречива; многие четверостишия отрицают, перечёркивают друг друга – но весь «Рубайат» очень целен в своей диалектической противоречивости. Всё это требовало от переводчика сжатости, чёткости, точности».

Убедителен Владимир Рецептер: «Читая Хайама в других переводах, я всегда чувствовал за непроявленными строками нечто. Но всегда побеждала скука, и чтение откладывалось. У Плисецкого же есть какое-то явственно драматическое движение, какой-то ощутимый душевный сюжет, позволяющий каждое четверостишие считать частью целого, значительного и близкого. Не угадывается, а читается роман существования, с безднами тоски и вершинами блаженства».

И, как всегда, точен Самуил Лурье: «Омара Хайама у нас переводили разные замечательные мастера, но Герман Плисецкий дал ему вечную жизнь в русском языке. Он передал в рубаи Хайама презрение и отчаяние советского интеллигента, как бы начертив маршрут Исфахан – Петушки, далее – Нигде».

– Стихотворение «Ночная площадь» заканчивается чудесной строкой: «Прошла всего лишь звёздная секунда». Какие ещё «звёздные секунды» случались на трудном пути вашего отца?

– Во-первых, конечно, выигрыш проведенного издательством «Наука» конкурса на переводы Омара Хайама (1969) – отцу дали «добро» на работу! Во-вторых, выход в свет в 1981 году «Газелей» Хафиза (они переводились ещё с 1972-го). Отец читал газели на всех творческих вечерах и обычно, к удовольствию публики, начинал с одной из самых любимых, звучащей более чем современно:

Вошла в обычай подлость. В мире нету

ни честности, ни верности обету.

Талант стоит с протянутой рукою,

выпрашивая медную монету.

<…>

– Вероятно, отец был счастлив, когда его собственные стихи начали печатать в СССР?

– Точнее сказать, сдержанно рад: слишком уж долго его морили. Началось с «Нового мира», где с подачи Олега Чухонцева появились четыре стихотворения Германа Плисецкого. Вышло так, что их напечатали вслед за первой публикацией стихотворений Бродского в предыдущем номере журнала и непосредственно перед долгожданной публикацией «Доктора Живаго» в том же номере.

Ещё одной «звёздной секундой» поэта стало 4 декабря 1989 года – выступление в Музее изобразительных искусств, на вечере, посвящённом 100-летию Бориса Пастернака. Отец передвигался уже с трудом, опираясь на массивную трость, подаренную друзьями из Тбилиси (прилетавший незадолго до этого Юз назвал его «палководцем»). Его усадили в первом ряду. Среди сидевших на сцене были Ахмадулина, Евтушенко, Лидия Чуковская и Евгений Пастернак, а вёл вечер Андрей Вознесенский. Когда тот с улыбкой предоставил слово «человеку, которого 24 года не печатали только из-за того, что французский фотокорреспондент слишком крупным планом сфотографировал его лицо у гроба Пастернака», аплодисменты сопровождали Плисецкого весь путь, пока он шёл к середине сцены. Его «Памяти Пастернака» утонуло в овации, стихнувшей только тогда, когда он вернулся на своё место…

Добавлю, что это многострадальное стихотворение впервые было опубликовано на родине в журнале «Дружба народов» в том же 1989-м, а в 1990-м, объявленном ЮНЕСКО Годом Пастернака, – и в посвящённом Борису Леонидовичу сборнике «Венок поэту».

– Насколько Германа Борисовича воодушевляли перемены, происходившие в стране?

– Не слишком: уж больно тяжкими выдались два года после убийства о. Александра Меня. Все мои родные по отцовской линии серьёзно болели. В дни путча, 19 августа 1991-го, умерла Мария Алексеевна, 4 сентября – Галина (её памяти посвящены стихи «Пребудет тайной для меня…», «Ты отомстила мне в гробу…» и «Из окна больницы»), 9 декабря – Борис Наумович, а через год и сам отец. Незадолго до этого он написал стих «Бог дал Багдад, двусмысленный Восток…», может быть, отвечающий на ваш вопрос.

Интересна история появления на свет этого, по сути итогового, стихотворения на вечную тему «поэт и власть». В мае 1992 года ко мне в редакцию заглянул прилетевший из США видный специалист по русской поэзии изгнания Эммануил Штейн, попросил меня устроить встречу с отцом и передал для него тёплое письмо с убедительной надписью на конверте: «Громадному Поэту». Письмо я доставил по назначению, и Герман Борисович проникся. Однако от встречи уклонился: он был в ужасном состоянии (тайм-аут между двумя больницами). Испытывая неудобство перед Штейном, отец решил сделать ему подарок и тем же вечером выдал четверостишие – будущий финал «Багдада». А через пару недель возникли и первые две строфы. Штейн был в восторге и уже в июле опубликовал «Бог дал Багдад…» в нью-йоркской газете «Новое русское слово».

Интересна история появления на свет этого, по сути итогового, стихотворения на вечную тему «поэт и власть». В мае 1992 года ко мне в редакцию заглянул прилетевший из США видный специалист по русской поэзии изгнания Эммануил Штейн, попросил меня устроить встречу с отцом и передал для него тёплое письмо с убедительной надписью на конверте: «Громадному Поэту». Письмо я доставил по назначению, и Герман Борисович проникся. Однако от встречи уклонился: он был в ужасном состоянии (тайм-аут между двумя больницами). Испытывая неудобство перед Штейном, отец решил сделать ему подарок и тем же вечером выдал четверостишие – будущий финал «Багдада». А через пару недель возникли и первые две строфы. Штейн был в восторге и уже в июле опубликовал «Бог дал Багдад…» в нью-йоркской газете «Новое русское слово».

Поздняя встреча: Герман Плисецкий

Моё знакомство с Германом Плисецким состоялось дважды. Ещё в советской жизни узнал Плисецкого как переводчика:

* * *

На зелёных коврах хорасанских полей

Вырастают тюльпаны из крови царей.

Вырастают фиалки из праха красавиц,

Из пленительных родинок между бровей…

* * *

Ухожу, ибо в этой обители бед

Ничего постоянного, прочного нет.

Пусть смеётся лишь тот уходящему вслед,

Кто прожить собирается тысячу лет.

Гораздо позже, в Израиле, познакомился с Плисецким как с поэтом. Оказалось, что блистательный переводчик Омара Хайама писал не менее блистательные оригинальные стихи:

И прошлый век – ещё не из седых,

и нынешнее время – не для нервных:

два года роковых – тридцать седьмых,

два года смертоносных – сорок первых!

<...>

Оттуда нити тянутся сюда.

От их реформ – до нашей перестройки.

От тройки – до ракеты. От суда

присяжных заседателей – до «тройки».

Он, как Аркадий Штейнберг или Владимир Корнилов, пальцем не пошевелил, чтобы стать «угодным» Советской власти. И десятилетиями существовал как бы параллельно режиму, платя за литературную и человеческую независимость по полной программе: для его собственных стихов станок Гуттенберга в СССР был отменён. Как писал об этом сам Плисецкий за полгода до смерти:

Суровости и сладости вдвойне

душа сопротивляется упрямо.

Хоть сух закон, но истина – в вине.

Что делать мне? Переводить Хайама.

Герман Борисович умер поэтом «без книги», не считая крохотного «огоньковского» сборника. Да и обычные журнальные публикации начались на родине только в перестройку. И сейчас передо мной лежит вышедший в 2006 году «представительный» том – «Приснился мне город». Три сотни страниц, включая предисловие, стихи, переводы, письма, воспоминания друзей. До обидного мало. Когда поэт с мощным и неповторимым голосом, дожив до седин, оставляет после себя немногим более сотни стихотворений… Можно, конечно, цитировать классика: «томов премногих тяжелей…» Только зачем? Ни горечи, ни безысходности это не убавит.

Чтобы хоть как-то утешиться, окунёмся в эту удивительную поэзию, где каждая строка выношена и явлена миру как последняя. Побываем на советской Ходынке марта 1953 года («Труба») и в растоптанной Праге августа 1968 («Ружене»). Вместе с «Жано» Пущиным навсегда простимся с любимым другом («Зимняя ночь») и крепко обнимем чудесную французскую девочку, попытавшуюся ценой собственной жизни искупить проклятый отцовский выстрел («Леония Шарлотта Дантес»). Признаемся в любви – на всю жизнь вперёд, пусть даже прожитую с любимой раздельно («Я тебя бы на руки взял…»). И, дочитав до последней точки, благодарно помолчим, навсегда запомнив поэта-мудреца, глядящего на нас с обложки печальными еврейскими глазами.

Прошедшие мимо, вы были любимы!

Расплывчат ваш облик, как облако дыма.

Имён я не помню.

Но помню волненье.

Вы – как ненаписанные стихотворенья.

<...>

Другие – написаны и позабыты,

они уже стали предметами быта,

а вас вспоминаю с глубоким волненьем…

Я вас не испортил плохим исполненьем.

Декабрь 2014

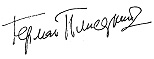

Иллюстрации:

фотографии, документы, автографы из архива Дмитрия Плисецкого;

часть иллюстраций найдена в Интернете (сайты со свободным доступом)

Творчество

Подборки стихотворений

- На перекрёстке без людей... № 5 (317) 11 февраля 2015 года

- Держись, моя единственная жизнь... № 25 (337) 1 сентября 2015 года

- Всему свой срок: терять – и обретать… № 14 (362) 11 мая 2016 года

- Дым, разъедающий глаза № 34 (562) 1 декабря 2021 года

Комментарии

-

Дмитрий Плисецкий Герману Плисецкому 28 февраля 2021 года

Натюрморт

О рыбные прилавки давних лет!

Нежнейшей сёмги декадентский цвет,

копчёной осетрины дух, и спины

лоснящейся, атласной лососины!

Что говорить о поколеньи новом

с его тоскою о филе тресковом!

Пенсионеров детская игра:

какая сколько стоила икра?

А запахи в селёдочном отделе!

Залом, дебелый, словно баба в теле.

Аристократка – керченская сельдь:

разок отведать – а потом на смерть!

О крабах в банке говорить не стану,

но повторять до смерти не устану

слова, что в ранней юности постиг:

форель, севрюга, нельма, омуль, сиг!

Те рыбы, как и раки-раскоряки,

остались лишь как знаки в зодиаке...

Я вспоминаю, а не протестую.

Селёдочницу, уж давно пустую,

своей рукой убрал я со стола.

Всё миновалось. Молодость прошла.-

Лера Мурашова 2 марта 2021 годаАх, какое великолепное!

-

-

Анатолий Перхин Герману Плисецкому 17 марта 2019 года

Обязательно ознакомлюсь с поэзией одного из лучших поэтов, Германом Плисецким. Пока от нас ещё скрывают немеркнущие "бриллианты", Искать мы будем их и впредь. В России есть борцы - таланты. Им никогда не умереть.-

Борис Суслович 7 апреля 2019 годаАнатолий, на нашем портале "громадный поэт" представлен достойно: три замечательных подборки оригинальных стихов, страницы переводов из Омара Хайама и Хафиза. Читайте и наслаждайтесь!

-

-

Александр Балтин Герману Плисецкому 2 марта 2018 года

Гармония и драма Германа Плисецкого

"Расстрел - не расстрел, но пожизненное заключение..." - ноша поэтического дела точно и страшно определена Германом Плисецким в воспоминаниях.

Ноша? Да.

Пожизненное? Безусловно...

Но и - воспарение, ярче которого не узнать, и - прикосновение к облакам, облакам духа: и через собственное творчество, и через перевод, мастером какого был Плисецкий, щедро даривший читателям роскошные словесные ковры поэтического ислама.

Двусмысленность Востока, избыток фальшивого золота и казённых речей: тонкое изображение внешнего мира, где сугубо восточный колорит размыт многими другими:

Бог дал Багдад, двусмысленный Восток,

фальшивый блеск, поток речей казённых,

фанатов нескончаемый восторг

и вдоль ограды – головы казнённых.

Мир поддельных сластей и подлинных соблазнов, мир-бездна, когда... что же остаётся: Только:

Что делать мне? Переводить Хайама.

Хайям, так много писавший про вино, имел в виду вовсе не иллюзию алкогольного счастья, но - экстаз божественного опьянения, нечто мало представимое сегодняшнему человеку, томящемуся в клетке прагматизма, почитаемой им свободой, и вместе - конкретное, то, что можно узнать, сочиняя.

Плисецкий изведал и прямую бездну вина:

Я спился. Я схожу с ума.

Консьержери – моя тюрьма.

Стакан гранёный и бутылка –

мой Тауэр, моя Бутырка.

Но крепкий настой стихов свидетельствует, как ни ужасно звучит, в пользу бутылки, и само существование стихотворения говорит о преодоление себя, о выходе из бездны.

Бездомность в огромном мире... как безадресность поэтической речи - ибо к кому обращается поэт? К Богу, какого не представить? К равнодушным по большей части современникам?

Но:

Я снова бездомен.

Свободно снежинки порхают.

Мир Божий огромен,

Вдали города полыхают.

Роскошь мира - и лёгкость стиха.

Словесные формулы строк - как математическое доказательство: спасение в творчестве, оно одно есть оправдание жизни и суть её.

И всем наследием своим - великолепным, потрясающим - Плисецкий доказывает это. -

Виталий Амурский Герману Плисецкому 6 декабря 2017 года

ПАМЯТИ ГЕРМАНА ПЛИСЕЦКОГО

1. Трубная площадь

Восточными словами, как урюком,

Подслащивал поэт свой пресный быт,

А проходя по Трубной, слышал – в люках

Река Неглинка, спрятавшись, бурлит.

И сквозь чугун в оставленные щели,

Казалось, шепчет тёмная вода

О дне, когда прощавшихся с Кащеем,

Здесь поджидала страшная беда.

Над городом печаль в гудках басила,

Летя от стен Кремля на Колыму...

Но девочкою лет шести Россия

Надолго в память врезалась ему.

Слепая и губительная сила,

Что двигалась от Сретенских ворот,

Её водоворотом уносила, –

Водоворотом, звавшимся – народ.

В Колонном зале, в пальцах комкав шапки

И не стесняясь набегавших слёз,

У пьедестала с гробом шагом шатким

Свою беду и боль поток тот нёс.

Слиянием мистерии и яви

В прикрытых крепом люстрах свет не гас,

Но даже если розы там не вяли,

То стража их меняла каждый час.

А с Трубной кровь уже смывали чью-то,

Следы беды сметали поскорей,

И мартовские ветры дули люто

Меж траурных столичных фонарей.

2. На полях книги

«От Омара Хайяма до Экклезиаста»

Не глазами, но сердцем

Строк касаюсь печальных –

Тех, что Герман Плисецкий

Не сумел напечатать.

Ах, стихи из архива

Среди записей личных –

Будто ветер охрипший

В подворотнях столичных

Лет простуженных, серых

От печалей и пыли,

Где по-своему все мы

Гнётом мечены были.

Сколько душ там сломалось,

Что казались – из стали!

Но слова ведь остались,

Пусть в тени, но остались. -

Влад Герману Плисецкому 16 августа 2016 года

Владислав Пеньков

Nouvelle Vague

Душа моя! Зачем тебя я вижу,

и ты в глаза мои в ответ глядишь -

клошаркою на улицах Парижа?

На кой нам сдался этот вот Париж?

Ты бродишь по стране свободных галлов

и пьёшь взахлёб дешёвое вино.

Быть может, оттого, что воспитало

тебя прекрасной Франции кино?

И ты ползёшь себе бродяжкой старой,

мелькают кадры, музыка звучит.

Ты засветилась в фильме у Годара

и потемнела в нищенской ночи.-

Владислав Пеньков 9 сентября 2016 годаНесколько изменённая редакция посвящения Г.П.

Nouvelle Vague

Г.П.

Душа моя! Зачем тебя я вижу,

и ты в глаза мои в ответ глядишь -

клошаркою на улицах Парижа?

На кой нам чёрт приспичило в Париж?

Ты бродишь по стране свободных галлов

и пьёшь взахлёб дешёвое вино.

Быть может, оттого, что воспитало

тебя прекрасной Франции кино?

И ты ползёшь себе бродяжкой старой,

мелькают кадры, музыка звучит.

Ты засветилась в фильме у Годара

и почернела в нищенской ночи.

-

-

Влад Герману Плисецкому 14 февраля 2016 года

Влад Пеньков

ТЕРНОВНИК

Г. П.

Пусть не покину городов Аккада,

но попытаюсь разомкнуть уста:

Стихи ушедших – горькая услада.

И голос полыхавшего куста

напоминают. Чем? Необъяснимо.

Но так же перехватывает вдох.

Молчат Афины и не слышно Рима.

Есть разговор. И собеседник – Бог.

Кто этот юноша? Очкастая нелепость?

И всё вот это, в частности, о нём?

О да! Он огнедышащая крепость,

терновник, несъедаемый огнём.

Он что-то чёркал в тонкую тетрадку,

сморкался, кашлял, ковырял в носу.

Его жена то делала укладку,

то резала на кухне колбасу.

Ругала за грошовые доходы,

но знала всё же, пусть не каждый раз,

что Тот, Кто словом раздвигает воды,

и муж её – единое подчас.

И то, что получилось, то осталось

до Дней Суда, а может быть, и впредь.

Гореть умела человечья малость

и потому сумела не сгореть.

Добавить комментарий